铭记抗战艰辛岁月

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-09-13

将要入秋的天空比夏天敞亮,散落在整片田地间的一块块玉米田,在阳光下格外醒目。多鱼站在泡桐树上,眺望大地。这几天,玉米已完全成熟,每一株玉米顶端的玉米花都在变黄。

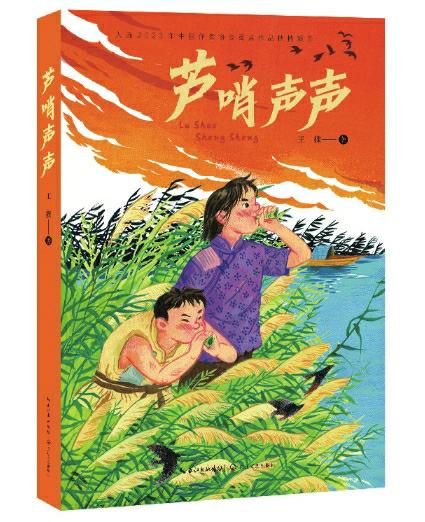

——摘自《芦哨声声》

鲁迅坚持“立人”的文学创作立场,关注人的成长,尤其关注人的精神发育和成长。在瞬息万变的当下,如何用小说滋养青少年一代,仍是一个正在进行中的问题。军旅作家王棵在《芦哨声声》(长江文艺出版社)中给出了他自己的答案。

《芦哨声声》兼有“成长”和“爱国”两个维度,以女孩多鱼和弟弟来金为叙事主体的个人成长与抗日战争下的家国命运互动共生、相辅相成,王棵在“时空”的建构中完成了孩子们的长和成,实现了多鱼和何家园孩子们的动态成长,强调了文化坚守的重要性。

小说以螺旋式发展的叙事结构,空间、时间和情节高度集中,以家庭、家乡(何家园)以及周边的村镇为叙事场景,三天时间内多鱼和来金就经历了来金上学堂、学堂教日本话、鬼子进村、割玉米地、罢学、多鱼和来金被抓等一系列事件,两天时间聚焦于孩子们机智逃亡。十二章的小说用八章的篇幅写了五天发生的事情,浓墨重彩、高潮迭起。同时,小说中人物的取名看似随意,其实颇有深意。名字是辨识自我与他人的标志,既是个人符号的代表,也是个体被社会认知的开始。多鱼、来金、有善、有银……这些响亮而吉顺的名字,都带着对未来生活的美好期许。

王棵用质朴、恬淡的文字诉说了江南水乡原本宁静的生活,既有写实主义的细腻,又具有诗化小说的神韵。作品充分展现了江南水乡农家生活的“原生态”,玉米地、河鲜、芦苇、菱角等景物既是江南的“风物志”,又浸润在多鱼等孩子们的日常生活中,并进一步催发了他们灵巧机智、团结协作的能力。叙事语言既带有儿童思维和情感,单纯、活泼、直率,如一些童谣和游戏口诀,充满童趣;又点染着江南特有的方言俚语,既拉近了与读者的距离,又彰显出浓厚的地域特色。与此同时,原生环境与生活的滋润恬静、乡风乡俗的可亲可爱,更反衬出日本侵略者涂炭生灵的残暴。

《芦哨声声》中还运用了大量的象征和隐喻手法,着重营造意境,富有诗意。“芦哨”既是少年参与抗战具体战斗的接头暗号,又是民族希望生生不息的觉醒之声。在作品中,玉米地是何家园村民誓死守护的最后一道安全线,象征着支撑我们生存和发展的民族文化生命线不容侵犯。

在姐姐多鱼和弟弟来金的成长叙事中,我们得以窥见抗日战争下孩童的成长状态。弟弟来金的成长是和姐姐结伴逃亡过程中得以实现的,两人相依为命、共渡难关,放下心结、和好如初。来金也在这场逃亡中进一步感受到“家人”的深刻意义。当他吹响芦哨,和家人、同伴们一起保卫何家园,那个木讷、怯懦的来金蜕变为勇敢、聪颖的来金。

王棵在谨慎的、节制的战争控诉中,更多地彰显姐弟俩和何家园的小伙伴们一起战斗的勇敢无畏。芦哨声声、小鱼万千,当时代命运的车轮以“残酷”的方式碾压童年时,那就更加勇敢一点,坦然、坚强地面对已然发生的一切。王棵以有鱼、来金等一代儿童的成长故事,彰显了民族“根”性的源远流长、生生不息,更提醒当代少年不忘历史、树立文化自信、弘扬民族精神。