一寸寸活出从容滋味

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-06-07

长江文艺出版社社长尹志勇向我约稿,说他们有一个策划,想在我的所有散文里选出一部分,出一本有主题的散文集。我问是什么主题?他说:慢生活。

觉得这个主题有意思,就答应了。尹社长又提出篇目由他们选,我觉得为了更好地执行出版意图,这样更好,也答应了。所以这不是一本自选集,是一本“他选”集。书中篇目大部分选自我的《茶可道》《看诗不分明》《如一》《茶生涯》《梅边消息》等书,也有几篇新作,是第一次收入集子。不论新旧,总之都是和“慢生活”有关的文字。

后来责任编辑说,她们认为我的文章中有意无意地倡导了一种“极简慢生活”。我不太清楚是否如此,不过我觉得“慢生活”是好的,“极简”也是好的。

什么叫“极简”?我的理解是减少物质的欲望,降低物质在生活中的地位,更注重精神性,在有限的心理空间里释放出一些内存。有了这些心理内存,人哪怕不脱离日常生活的框架,也可以追求更富有精神性和艺术性的生活,过得更好、更舒缓,甚至——自在。

说到“慢生活”,我会想起两个月夜。一个月夜属于明末的张岱。我很喜欢他的一篇《庞公池》。那个夜晚,张岱在庞公池的船上看月亮。船里面铺着竹席,还带了酒。仆人在船头唱曲,张岱有点喝醉了,半醉半梦之中,唱曲音越来越远,月亮也越来越淡,然后他睡着了。仆人唱完的时候,他突然又醒过来,含糊地夸两句,然后接着睡。最后这个仆人也睡着了,大家就这样在船上睡了一觉,直到船夫把船划回岸边,叫他们起来回家去睡,他们才醒。

这个月夜很有意思,充满了“无中生有”的快乐。庞公池一直在那儿,天上一轮月亮也人人可看,但作者设法坐船赏月,其中就有一种精神性的探寻,这种探求也得到了极大满足:在一种随意的状态中享受了一夜的好月、好醉和好眠。这无异于让心灵彻底放空了一次。这样的一个月夜,是一个松弛之旅,舒缓之夜。

另一个月夜属于苏东坡。就是元丰六年十月十二日的那个夜晚。那个晚上苏东坡刚要睡觉,突然看到月色照进来,特别美,令他起了兴致,他就起来了,去承天寺找他的朋友张怀明,两个人一起在寺里的中庭散步。当时苏轼被贬黄州,身处挫折困顿之中,黄州也是荒僻贫瘠之地,他却依然能在月光的召唤下这样赏月。

苏东坡在《记承天寺夜游》里留给我们的,除了一片月色,还有对生活的这样一种态度:不论自身处境如何,一个人可以在局限之中找到自己的安顿,还可以于看似平凡的日常中寻求美感和诗性时刻,并由此让自己的性灵得到舒展。

极简慢生活,苏东坡是这样为我们示范的。

这两个月夜让我看到,苏轼和张岱的高明之处,至少有这样几点:第一,他们注重精神性远远多于物质性,因此能不为外物所拘地生活。第二,他们对美保持了敏感,善于在日常生活中全天候地发现美和全方位地欣赏美。第三,他们能放下很多欲望和现实计较,不论处境是否如意,皆能趋于自在从容地生活,活出一种通透之美。

今天的人若借鉴他们,也许可以离舒缓自在的“慢生活”近一大步了吧。

愿我们在自己的生涯里得到安顿,愿我们在当下的日常里找到美感,愿我们在俗世的烟火气中体会清欢,一寸寸光阴,一寸寸活出从容滋味。

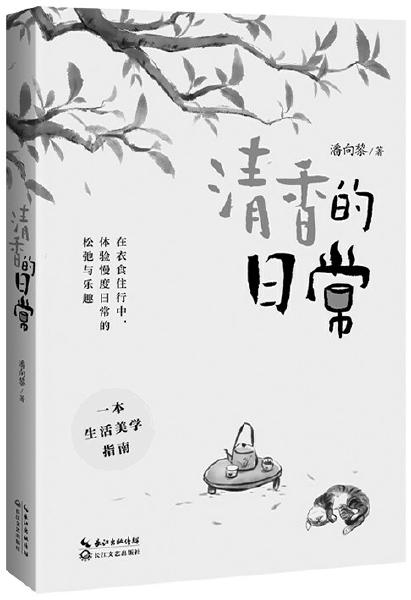

《清香的日常》

潘向黎 著

长江文艺出版社

2024年5月出版