探寻北京文脉

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-06-07

有人问我,怎么突然想起要写北京书院?说起来也不突然。很多年来,我们谈到北京文化,说得最多的,为故宫、天桥、胡同、会馆之类。细想起来,有一个群体,人们似乎很少提到,即生活于北京地区的士子和士大夫。究其原因,我以为,是没有找到一个可以言说这个群体存在价值的社会载体。就像人们说皇家文化有故宫,说市民文化有天桥,说京味文化有胡同,说名家文化有会馆,说士子和士大夫文化,也需有个依托和承载物。于是,我就想到了书院。

士子和士大夫与书院有一种天然的联系。书院是士子读书的地方,在书院里,士子既要完成一般的课业,也要研读经传典籍,与老师一起探讨经传的学理和传承。而士大夫不仅以山长、讲师的身份承担着教学的使命,他们往往还是书院的创办者和管理者。这种带有鲜明中国特色的传统教学活动,背后隐含着一个深远的意义,也即教育、读书的终极目的,即对人格、人性与文化的塑造,由此对社会人心产生积极的影响,达到社会进步、移风易俗的效果。这自然也是儒家历来对理想教育和教育理想的想象和追求。

由此可见,由士子和士大夫所体现的书院文化,不同于故宫、天桥、胡同和会馆文化,有其自身的独特性,但又和社会生活的各个方面有着广泛而深刻的联系,至少书院的创办者希望通过对士子人格的培养,影响到社会生活的各个方面。因而我想,对书院的书写,或许可以成为我们窥视这个群体私密生活的一种方式,从而揭示其文化价值的深刻意义和源远流长的内在原因。

北京的书院,只有三所开办在都城之内,即元代的太极书院,在金中都内;明代的首善书院,在宣武门内;清代的金台书院,在前门外金鱼池;其余的,都建在城郊州县。这种现象为我们思考书院在厚民风、兴教化方面的功能和作用,提供了一个独特视角。

说到这里,我们不得不对州县地方官员表示一种敬意。他们努力办学的结果,是把学者看重的道学、理学、儒学,简化为人人可以理解的伦理规范,传至民间。儒学能为普通民众所接受,他们是传播中的最后一棒。他们创办书院最看重两个方面,一是移风易俗,教化民众,一是明经取士,为国选才,故有所谓“得天下英才而教育之”的豪迈。而说到底,二者在儒家的教育理念中其实是一回事,或曰一事而两面。前者讲的是,受到“明伦”教育的士君子,以德化人,通过自身的表率作用,推己及人,造福乡里,形成知书达礼的乡风。这或许是一个长期的潜移默化、濡染熏陶的过程,难收立竿见影之效。而后者讲的就是如何造就一个明义理,修其德,心系天下苍生,具有先忧后乐使命感和责任感的士君子。而化民成俗就内化为他们的使命。他们也许未有如陆九渊、朱熹在思想史、学术史上的地位和影响力,但其思想和作为,还是会影响到当地的士风学风、民风民俗,从而深刻影响到北京文脉的构成。

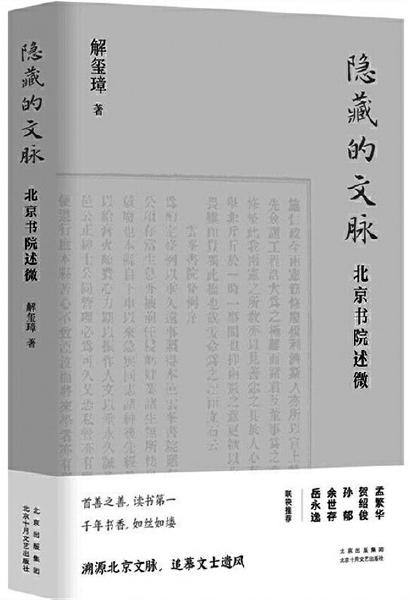

《隐藏的文脉:北京书院述微》

解玺璋 著

北京十月文艺出版社

2024年4月出版