- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

国际博物馆日报道可视可感可触

跨越时空 共绘文博盛景

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-05-28

“博物馆热”近年来持续升温,博物馆逐渐成为热门打卡地。随着一年一度的国际博物馆日如约而至,各媒体纷纷或推出一系列精彩纷呈的报道,在多样报道的交相辉映中,共同为公众呈现一场精彩纷呈的文博盛宴,弘扬中华优秀传统文化;或与当地文博机构联合推出精彩展览及丰富活动,集中展示我国博物馆事业发展的最新成果,为坚定文化自信提供重要精神力量。

主题报道 厚植文化之基

从“看热闹”到“看门道”,从讲故事到说感悟,各媒体以多元的视角、丰富的版面语言,推出了一大批有深度、有温度的报道。

《人民日报》刊发《做田野考古,探文明遗迹》《展现雄安深厚文化底蕴》等多篇内容。新华社推出《“博物馆奇妙日”:当AI唤醒文物……》,用AI唤醒沉睡的文物,让受众身临一场别开生面的文物“嘉年华”。

《中国青年报》则将2版、3版两个版面进行合并,推出“青春读行记”专版,以通版形式推出《文博青年说》,通过记者团队寻访10位首届“中国博物馆协会年度青年人物”,以这些来自不同类型博物馆、不同业务领域的文博工作者的讲述,回答文博青年该如何担当新的文化使命这一重要命题。

《科技日报》则从自身关注的科技领域出发,在2版推出《古老文物的“青春密码”——网红博物馆邀你感受“文化+科技”魅力》一文,通过列举陕西省西安市北郊的汉景帝阳陵博物院拥有自身数字形象的汉塑衣式彩绘拱手跽坐女俑、上海天文馆试水数字藏品等内容,带领受众详细感受数字化进程给博物馆带来的勃勃生机。

除中央媒体外,各地方媒体也纷纷以专版或专栏形式聚焦国际博物馆日。5月18日,《新华日报》在3版推出了《打卡江苏“小而美”博物馆》专栏,在重点推介有趣又有料的南京城墙博物馆的同时,还讲述了江苏省内多个博物馆在文化创新上所作出的种种努力,充分展现出江苏博物馆“小而美”的特点,用时尚语言将原本厚重的历史娓娓道来,给读者带来耳目一新的文化体验。

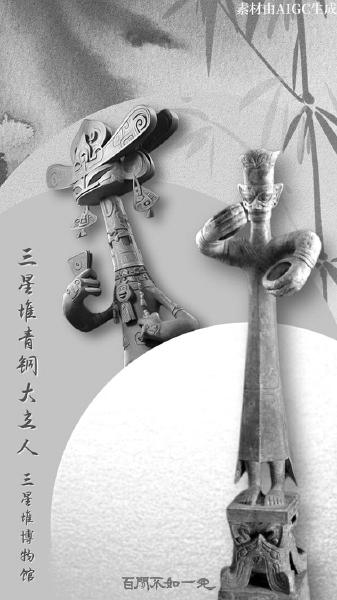

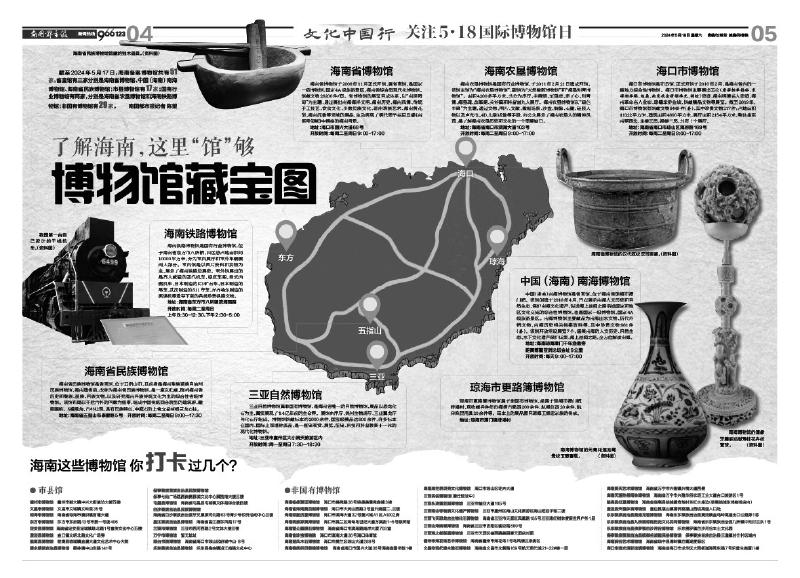

《海南日报》连续在5月18、19日两天对国际博物馆日进行了报道,并将内容与《文化中国行》栏目相结合,通过多张图片盘点海南省内各个博物馆的看点,以及海南的文脉特色。

“文物作为历史的物质遗存,是我国悠久历史文化的见证和重要载体。文物跨越岁月长河与我们相遇,不可避免存在残缺、病害,文物也需要‘外科医生’‘内科医生’‘骨科医生’。”《宁夏日报》推出《我在宁夏修文物》一文,以一个整版的篇幅,通过5位文物修复专家在文物工作上所作出的努力,展现了基层文物人的责任与担当,让人感受到文物工作的独特魅力。

丰富互动 文化走入生活

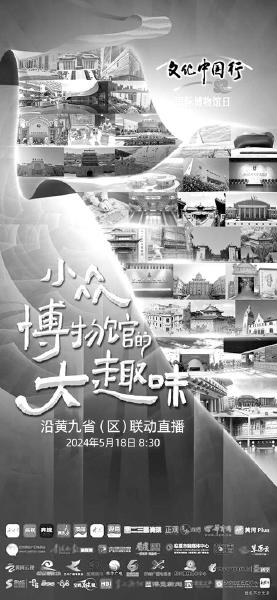

除了常规的文字报道外,各类形式丰富的融媒体报道也让人津津乐道。

新华网联合敦煌研究院、龙门石窟研究院、河南博物院、湖南博物院等多家博物馆推出视频——《国际博物馆日丨从小背诵的“鼓瑟吹笙”,今天终于知道是啥了!》。视频用旁白的形式,轮流展示了古代生活中的不同乐器,在8件乐器悠扬的声音中,受众得以追随历史的足迹,感受古老中国音乐的特色之美。

除知识类视频外,在今年国际博物馆日中还可以看到许多带有趣味性的“新”视频。如人民日报新媒体、川观新闻联合出品了《考古探戈》视频,让各类特色文物形象跃然于画面之上,用富有特色的方言配以说唱形式,对考古工作的内容进行展示,新潮的语言和表达形式让观众感受到现代与历史的交织,见证现代考古的科技含金量。上游新闻的策划也颇具特色,如推出视频《文物里的重庆人松弛感DNA》,通过将多个生动人俑与现代人行为的拼接对比,展现古人和现代人之间的共通之处,在调侃重庆松弛气质的同时,将古代文物与现代生活进行了生动贴合,大大拉近了人们与文物间的心理距离。

除了让人眼花缭乱、创意频出的各色视频外,图片新闻的报道也同样精彩纷呈。许多媒体利用图片进行整理和总结,将与国际博物馆日相关的重要事件进行总结盘点。如中国新闻网的《习言道》推出图片新闻《要把博物馆事业搞好》,将习近平总书记关于博物馆工作的重要论述进行细致呈现。大河网则是将目光放在了河南特色与政协委员提案的结合上,推出图片新闻《国际博物馆日丨当博物馆遇上河南特色 这些政协提案值得关注》,通过多个河南政协委员对于建设不同领域博物馆的相关提案,让受众了解河南鲜明的文化特色。

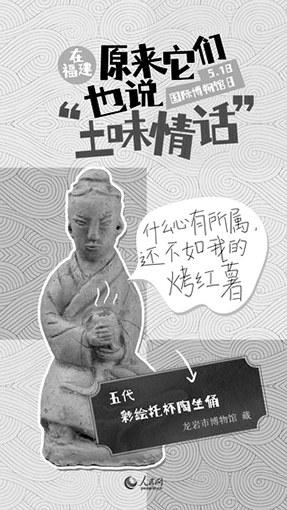

除了总结梳理的特性外,图片新闻因为主要是用图片来进行表达,同样有着生动活泼的特质。人民网推出的长图报道《国际博物馆日丨在福建,原来它们也说“土味情话”》,就直接在图片上将许多生动的人俑形象与现代流行语言相结合,如将五代的彩绘托杯陶坐俑配上“什么心有所属,还不如我的烤红薯”,让受众仿佛得以跨越时空的距离,跟文物展开对话。北京日报客户端推出如《一图读懂丨国际博物馆日,有哪些亮点?》等多篇图片报道,以中英双语讲解,展现多个博物馆在国际博物馆日当天进行的展览活动,并结合各个博物馆的特色图片进行说明,让受众对博物馆可以有更加直观、生动的认识。

深度思考 拓宽知识边界

除了节日联动报道外,不少媒体还对国际博物馆日进行了深度的思考和探讨。

《人民日报》在5月18日的头版刊发《连接过去、现在、未来的桥梁——写在国际博物馆日到来之际》一文,文章通过将习近平总书记关于博物馆工作的重要论述和各地博物馆的生动事例相结合,从“一个博物院就是一所大学校”“让收藏在博物馆里的文物活起来”“博物馆是保护和传承人类文明的重要殿堂”3个方面,对怎样发展好博物馆展开论述。

光明网推出文章《博物馆如何更好开展社会美育》,从策划、技术、传播、守正创新4个方面阐释了博物馆应如何更好地发挥社会美育功能,滋养人民的美好生活。

海报新闻刊发评论员文章《海报观潮丨我们需要怎样的博物馆生活?》,探究“博物馆热”这一文化现象的背后——博物馆该如何更好地赋能人们的美好生活,提出注重研究、做好研究,充分挖掘和阐释好馆藏文物资源是博物馆发挥好教育功能的最可靠路径。

此外,各媒体对于相关报告的解读,也同样能引发公众的思考和讨论,拓宽人们的认识。如上观新闻发表《〈2023年上海市博物馆年度报告〉出炉,中共一大纪念馆人气第一》一文,对上海市文旅局最新发布的上海市博物馆年度报告中的数据进行了解读分析。文章中提到,去年上海市博物馆文创总收入高达2.3亿元。上海博物馆以1.17亿元高居榜首,中共一大纪念馆与上海科技馆分列第二、第三名,这些数据让受众对于上海市博物馆的受欢迎情况得以有了具体印象。

《南方日报》推出报道《〈广东省2023年度博物馆事业高质量发展报告〉公布 博物馆逐年增加 陈列展览屡夺奖》,该报道不仅对广东省文化和旅游厅发布的《广东省2023年度博物馆事业高质量发展报告》中的亮点进行了提取总结,还结合了大量翔实的数据和具体案例,展示了广东省在人文工作领域的探索创新与实践成果,使读者得以更加直观感受到广东省在文博工作上的努力。

从专栏报道到深度评论,从图片新闻到视频呈现,各媒体用不同形式的报道诠释着文化的魅力,不仅展现了我国博物馆事业的蓬勃发展,更让公众感受到文物背后的故事,让优秀传统文化融入现实,真正成为连接历史与未来的桥梁。