- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

《百年巨匠·教育体育篇》:

塑巨匠形象 扬育人精神

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-03-20

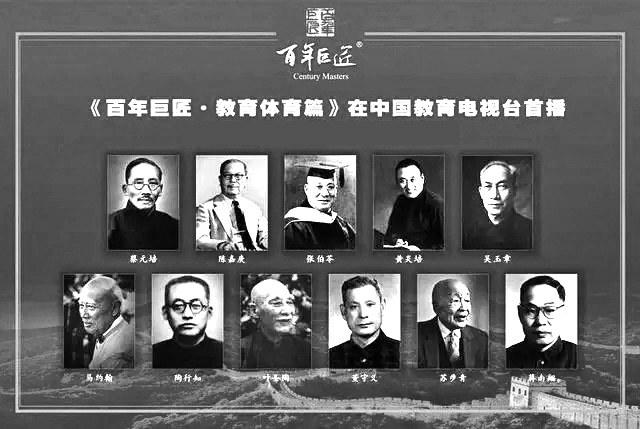

3月4日—18日,大型人物传记纪录片《百年巨匠·教育体育篇》在中国教育电视台一套(CETV-1)播出以来,受到广泛关注。这部由中国文学艺术界联合会、中国文学艺术基金会、中国教育电视台、百年巨匠(北京)文化传播有限公司等单位联合策划制作的纪录片,讲述了蔡元培、陈嘉庚、张伯苓、黄炎培、吴玉章、马约翰、陶行知、叶圣陶、董守义、苏步青、蒋南翔等11位巨匠的生平事迹、教育思想、杰出贡献、历史影响以及对今天的启示,展示了他们“学为人师,行为世范”的高尚情操和人格魅力,讴歌了他们教育救国、体育强国的家国情怀和理想信念。

“站在继承和丰富中国传统教育文化的历史高度,汲取国际先进教育理念,建立丰富的中国教育名家大师的思想宝库,并使之成为流芳千古的巨大精神文化财富,是历史赋予我们的责任和使命。”《百年巨匠·教育体育篇》主创团队在阐述创作初衷时谈道,本片是对教育界的西化思潮和民族虚无主义思潮的有力回击,是在教育宣传领域的一次旗帜鲜明的亮剑,有助于树立中国特色社会主义教育发展道路的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信。

秉承“见人、见事、见物”理念

真实性是文献纪录片历史价值的核心内容。历史的首要价值在于真实,而真实的历史要到原始的档案里去寻找、发现、开掘、分析、研究。主创团队介绍,本着对先辈的敬重和对历史的尊重,摄制组在拍摄之初就提出了“见人、见事、见物”的创作理念。同时,为了确保权威,该片邀请了各自人物研究领域顶尖专家为创作把关,比如北京大学蔡元培研究会前秘书长陈洪捷便是《蔡元培》一集的顾问。

在长达一年多的创作周期内,制作团队走访了世界各地,循着巨匠足迹所至,拍摄重要的旧址、故居、纪念馆,还拜访了相关的历史专家、研究员、亲历者以及大师们的亲属和后人,通过实地走访与口述历史等方式,挖掘出大量具有生活温度、情感浓度以及思想深度的史料细节,并通过多种渠道拍摄、收集和整理了大量的文献资料。

在《陶行知》分集中,引用了大量陶行知先生的书信、文章、诗词中的内容。比如引用1927年陶行知写给母亲的家书中的“儿起初只想创办一个乡村幼稚园,现在越想越多,把中国全国乡村教育运动一齐都要立他一个基础。儿现在全副的心力都用在乡村教育上,要叫祖宗及母亲传给儿的精神,都在这件事上放出伟大的光来”。

“每每读到这一段内容,我都心潮澎湃、激动不已。先生对教育的赤诚,先生对家国的情怀,先生的人格之伟大,充满了字里行间。”正如陶行知先生的家书感动着分集编导郭鹏一样,片中许许多多珍贵的历史档案,不仅让观众见证了重大历史事件的真实情态,也首次透露了许多不为人知的历史细节。这让纪录片不再只是冷冰冰的历史叙述,而是有了超越书籍和虚构影视作品的感染力与震撼力。

以“实物实景”讲“那时那景”

《陶行知》分集的开篇,镜头对准了美国哥伦比亚大学教育学院2023届毕业典礼的现场。来自中国广东的博士毕业生陈若浩,在演讲中重点讲述了陶行知和哥伦比亚大学的故事。“我们在历史与现实中找到了关联,在这种关联中,感受到了跨越时空的情感传递,深刻体会到了陶行知先生的国际影响力。”郭鹏表示,这种现实与历史的交织与呼应,打破了单一的时间顺序,避免了流水账的枯燥乏味。

这种将历史影像的黑白与现实图景的彩色进行鲜明的对比,连通过去与当下的处理手法在《百年巨匠·教育体育篇》中非常常见。通过采访名师大家的后人和知情者,以“实物实景”讲述“那时那景”,让不同时空、多重情景交织重叠在一起,将作品的感染力直接渗透至观众内心最柔软的地方。

在故事讲述上,《百年巨匠·教育体育篇》虽然采用的是传记体,但是并不完全是线性的讲述,而是详略有序,将人生的几个转折点放大,通过故事化、传奇性的表现形式展现了人物的学术历程。

“单个人物创作如果把握不好角度,很容易沦为人物生平事迹的流水账式介绍,类似人物的日记体。”主创团队表示,虽然是真实的人物记录,但还要讲好故事,制造出悬念、冲突、戏剧性、人物命运感。

在《黄炎培》分集中,上海中华职教社是重要的一站。1917年5月6日,黄炎培借助广泛的人脉,联合众多社会贤达,发起成立了中国历史上第一个职业教育团体——中华职业教育社。片中,占满整面墙的职教社48位联名发起人的头像颇为引人注目。分集编导郭奎永介绍,这是他们在职教社最先拍摄的镜头,因为太醒目了,同时也很有寓意,见证了黄炎培游走于江湖和庙堂的务实精神,也体现了人物的特点——他一生是个行动派,为职业教育理想奔波终生。

提升学术命题的美学表达

人物的生平故事好讲,但是人物的理念很难讲。难得的是,《百年巨匠·教育体育篇》用现实视角下的生动解读提升了学术命题的美学表达,让中国教育发展的这段历史在跨越时空后迸发出历久弥新的价值与意义。

在开拍之初,主创团队就为整个编导团队定下了坚持“用形象演绎逻辑、用艺术展示学术、用故事阐释言论、用客观表达主观”的原则,努力把隐形化、基因化、碎片化的学术观点、历史资料变成具象化、可视化、故事化的视听表达。他们认为,应该以润物细无声的方式,将学术观点渗透到大量史料和感人的故事中,做到艺术性和学术性的高度统一,无生搬硬套之嫌,有水到渠成之妙。

《叶圣陶》分集编导刘立刚在接到拍摄任务后,选择了“教材”作为一条可以贯穿始终的线索。“民国时期他编写了大家耳熟能详的《开明国语课本》等教材,中华人民共和国成立后,叶圣陶先生又主持了全国通用教材的编写审定。他的教育理念,以及对社会的责任感和对孩子们的爱也都融在了课本之中。”

刘立刚介绍,每当说起叶圣陶先生和教材相关的故事,很多受访者都津津乐道。叶圣陶先生的孙媳妇蒋燕燕老师,谈起《开明国语课本》中的一篇课文《蜗牛看花》时,禁不住开怀而笑。人民教育出版社的资深编审刘立德,在介绍叶圣陶先生创立的“读校”制度时,也惟妙惟肖地模仿了叶圣陶先生在听读课文时专注的表情。而叶圣陶先生以“儿童为本位”、开创现代语文学科“听说读写”体系等教育理论,也从这些生动的细节中表达了出来。“全片创作中相对减弱了宏大理论的描述,更多地落笔于摸得着、看得见的实在之处。”刘立刚说。

值得一提的是,在《百年巨匠·教育体育篇》创作过程中,还引入了人工智能的合成技术,将真实人物的形象与虚拟场景相结合,创造出更加生动和逼真的影像效果。对此,主创团队表示:“纪录片通过这些技术,实现了历史人物在虚拟场景中的行走、交流、活动等,使得观众可以更加直观地感受到历史人物的生活和情感。”