- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

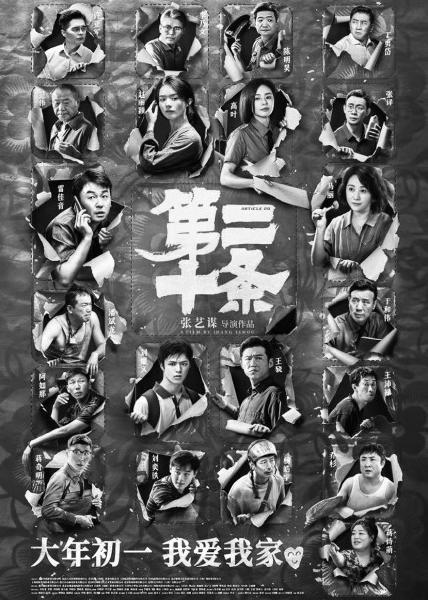

《第二十条》:

“合家欢”中轻松普法

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-02-28

在逾80亿元的春节档电影票房中,《第二十条》位列第四,截至2月27日13:00,票房已达20.94亿元。

春节档热,今年尤热。导演、IP、话题一个比一个滚烫。春节前就有网友戏言:“贾玲减重100斤,沈腾复活再飙车,熊熊稳稳的幸福……阵容buff(增益状态或效果)叠满,不敢想象今年春节观众会有多忙!”当然,一片热闹声中,也有担忧的声音,比如对于《第二十条》,就有网友质疑,电影讲的是有关正当防卫的故事,这样的话题在春节档是不是略显严肃?市场会买单吗?直到观众真正走进影院才发现,其实这部电影采用了不少“讨喜”的元素。这份“讨喜”中有大导演、名演员的功力,也有艺术创新的努力。笔者以为,从贺岁片、法治题材两个维度来看,《第二十条》带来了出乎意料的观影体验。

先说贺岁片。春节档由贺岁片而来,通常认为,贺岁片起源并流行于香港,喜剧特色+大团圆结局是其特色。1997年冯小刚导演的《甲方乙方》被看作是内地首部贺岁片。彼时,贺岁片仍保持着喜剧特色,而且存在为了搞笑而搞笑的成分,因此,观众常常是边看边笑。历经发展,春节档影片类型渐多,科幻、古装、战争题材纷纷涌入。其中,喜剧与“合家欢”影片在春节档具有天然的吸引力。今年春节档上映的多部影片虽然保持着多类型的特点,但是喜剧元素明显回归。《第二十条》虽是关于法治的话题,却因为将故事置于家庭日常情境中而获取了轻松诙谐的视角。影片中充满了让人忍俊不禁以至会心一笑、捧腹大笑的日常对白。这些对白有时候密集得像倒豆子,像极了生活中莫名其妙的争吵、不期而遇的一地鸡毛,以至有观众笑言:“难道张导家也是这样吵架的,还是张导看过太多夫妻拌嘴?”影片也因此被评价为适合一家人观影。

前半场频频触发的笑声让观众被吸引,进而沉浸。人到中年的压力与无奈,由此带来的摩擦与误解,让影片仿佛一面镜子,映照出生活中的你我他。影片调足了“合家欢”色彩,让观众在观影中看到自己,也看到家庭成员各自不同的心境。人到中年的圆滑、惧内、尴尬都是笑点,并引发映后话题,让观影口碑持续发酵。这种来自生活的轻喜剧比纯粹的喜剧更真实可感,且后劲十足。由此,《第二十条》在春节档中独具韵味与特色。

再说法治题材。从1986年“一五”普法规划实施,到1999年“依法治国”被写入宪法,再到2001年确定全国法制宣传日、2018年设立“宪法宣传周”,我国的普法宣传持续推进。今年已经是“八五”普法的第四年,近40年的普法历程中,法治类题材影视剧也成为一支重要力量。从《法庭内外》《被告山杠爷》到《马背上的法庭》《黄克功案件》,再到《全民目击》《烈日灼心》《人民检察官》……诸多影片在打动人心的故事中普法。但这些影片更偏重于面向大众普及法治理念、法律常识,致力于让观众在了解司法行业中理解法治理念。《第二十条》却不仅是面向大众普法,而且面向检察官等司法人员普及“法律不是冰冷的逻辑”“我们办的不是案子,而是别人的人生”等办案理念,这样的普法角度是对现有类型片的突破,更是紧跟时代进程的产物。

《第二十条》用“韩明”与3个案件的故事把“法律在老百姓心中就是公不公平”连接起来,把“法律是让坏人犯罪的成本更高,而不是让好人出手的代价更大”的理念传递出来,收获掌声与市场是水到渠成的结果。看完《第二十条》自然又想起《秋菊打官司》,它们都以个性化的人物、笑中带泪的故事完成了对普法理念的阐释,最终,回应时代所需的作品自然也会打动身处其中的个体,并留下艺术印迹。

《第二十条》已经是张艺谋2022年以来的第三部春节档影片,大时代里的小人物是其影片中一以贯之的动人之处,也是导演的特色之一。期待在电影艺术中看见更多小人物的故事,也期待小人物的故事被更多导演看见。