- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

从春节档看中国电影结构性变化

来源:中国新闻出版广电报 时间:2024-02-28

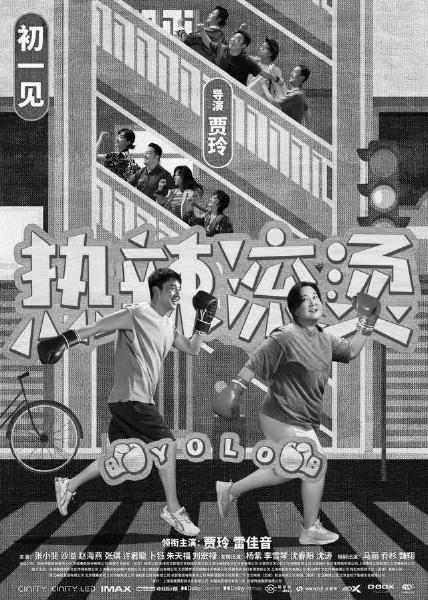

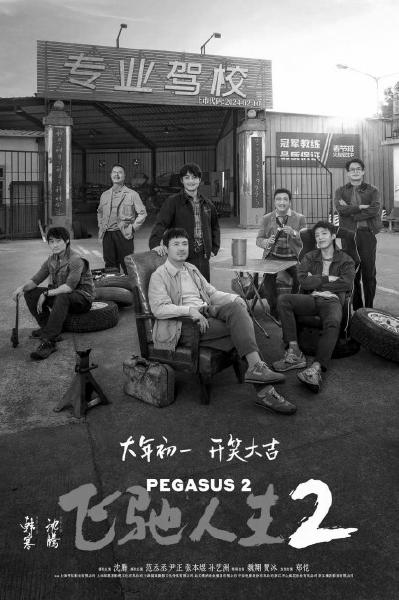

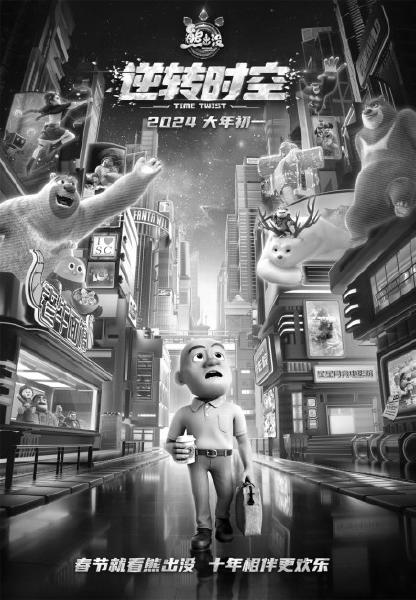

《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》位列今年春节档票房前三名。资料图片

2024年春节档红红火火,收获了80.16亿元票房、1.63亿观影人次,创造同档期新纪录。票房前4名影片分别为《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》《第二十条》。

综合看2024年春节档,其实反映了当下电影结构性矛盾的一种突显,而且背后的电影市场逻辑、文化逻辑,包括心理逻辑都在发生悄然变化,春节档反映的不仅仅是电影自身的呈现效果,而且是社会文化、心理结构,包括经济发展带来的一系列连锁反应。我们要思考如何通过春节档为建设电影强国,实现中国电影更优质的发展服务。

强内容刺激观影需求

回眸电影春节档的历史,可以看到背后观众的观影心态变迁及电影的结构性变化。1997年,冯小刚导演的《甲方乙方》开启了贺岁档;随着基础建设完善,大盘步入百亿时代,2010年,《大侦探福尔摩斯》在春节长假期间票房破亿元,市场也看到了春节档的潜力;2013年,周星驰执导的《西游降魔篇》在大年初一公映,标志着春节档正式形成。

事实上,吸引观众买票走进电影院的作品都善于把握观众观影心态,即用充足的内容刺激观众产生观影需求,再从中摸索规律。在类型上,春节档既有以《美人鱼》《囧妈》《疯狂的外星人》等为代表的、占市场主体的喜剧,亦有如《长津湖之水门桥》《红海行动》这样的主旋律头部电影,还有在视效上给观众无限遐想的“流浪地球”系列、《西游降魔篇》等大片,带领观众“烧脑”的“唐人街探案”系列、《满江红》等悬疑类型片,以及个人风格浓厚的《无名》《刺杀小说家》等作者电影,十年如一日探索国漫发展之路的“熊出没”系列动画电影等。

今年春节档的多部影片有明显的喜剧标签,甚至是“喜剧为王”。并且,把握住了个人奋斗、职场困惑等热点话题,主题和表达接地气,可以与更大层面的观众群体产生共情、共鸣、共振。

充足情绪价值为市场所需

从市场消费的角度分析,若一个市场只能依靠票价等手段进行调控,而非消费者的自愿进场,那该市场很难称为良性运转。因此,春节档在强内容的刺激之外,更关键的是提供充足的情绪价值,即给观众带来感受美好、引起正面情绪的能力。春节档影片大多提供了一种疗愈型价值,让人们在阖家团圆时通过观影治愈自我。例如在《你好,李焕英》中,主角贾晓玲“穿越”回上世纪80年代,治愈了其在亲情上的遗憾。同时,因为影片讲述的是人类共通的母女之情,引发了观众的广泛共鸣。

除了疗愈型价值外,引领型价值也体现得较为具体,如2017年中印合作影片《功夫瑜伽》响应共建“一带一路”倡议;2019年《流浪地球》呼应“人类命运共同体”这一宏大命题,为观众展现了人类未来应对极端困境时的科技与勇气;《狙击手》《长津湖》则接连用赴朝作战的英雄故事彰显民族力量。

此外,发挥电影的造梦机制,为观众提供一种体验型价值。《刺杀小说家》对此作出了前卫的探索,影片用富有质感的视效和交叉叙事构造了双重时空,带领观众流畅地游走于不同的故事世界。导演还把作者电影中常见的“元创作”观念引入其中,给予了观众不一样的体验。

观众选择进入影院观影还有强烈的社交需求。除了实时的影片内容和观影氛围外,如何让一部影片成为观众的“社交货币”才是重点。在这一点上,“唐人街探案”系列经验丰富。该系列除了第一部在贺岁档上映外,其余两部都是当年春节档的扛鼎之作。之所以能与观众保持高黏性,就在于影片在线下极大丰富了体验场景。主创团队推出了同名网剧,剧集既与影片基础设定保持一致,保证了影迷的观感,还为后续两部影片埋下了伏笔,吸引观众自主进入影院揭秘。同时,还大力开发各类游戏,手游让影迷能切实体验片中原本虚构的推理破案,桌游则再次深化影片内容,融入观众的社交活动中。

有效整合多方资源

今年春节档,贾玲的《热辣滚烫》和韩寒的《飞驰人生2》分别获得春节档的冠亚军,他们的导演身份也引发了业界的热议。作为非科班专业导演出身的贾玲和韩寒凭什么在春节档“热辣滚烫”“飞驰人生”呢?贾玲的第一部电影《你好,李焕英》让电影界刮目相看,在《你好,李焕英》良好口碑和人气的基础上,贾玲独辟蹊径,“为《热辣滚烫》减肥100斤”成了全社会的热点话题。这个过程本身就是一种“行为艺术”,贾玲可以说是把“行为艺术”发挥到了一个极致。在过去,代表一、二线城市观众的中产阶级趣味的电影是大家的“心头好”,但是近年三、四、五线城市的新观众群体,他们对中产阶级的趣味(从美学到创作),都已经发生了游离。特别是疫情之后观众不断下沉,导致了像《八角笼中》这样的影片更受欢迎,而中产阶级趣味的电影反而不受观众的追捧。现在电影的社交性需求被极度放大,审美性需求则被放置到一个非常次要的位置,春节档可以说是把社交性需求放大到了极致,而把审美性需求基本上压抑、排斥到了边缘。当然,《热辣滚烫》本身也有很多精彩的桥段,对感情的表达,对人物心态及其性格转变的刻画都颇有说服力。

韩寒是作家、是赛车手,他讲述自己熟悉的生活,能把自己的赛车专业能力和想象力发挥到极致。赛车桥段与人物塑造的成功,保证了韩寒影片的品质。或许可以说,只有韩寒自己能够超越他自己。

从某种意义上来说,如今对于电影导演来讲,专业基本功是基础性的,但更重要的是对各种优质资源的有效整合。应该说,韩寒也好,贾玲也罢,都是推动电影优质资源优化组合的高手。当下,电影的成功标准已经不局限于专业维度,更多的是社会性的维度和大众化的维度。可以说,英雄不问出处。

无论如何,我们对于电影春节档,对于中国电影,对于世界电影,都应该抱有新的期待。

(作者系中国电影评论学会会长)