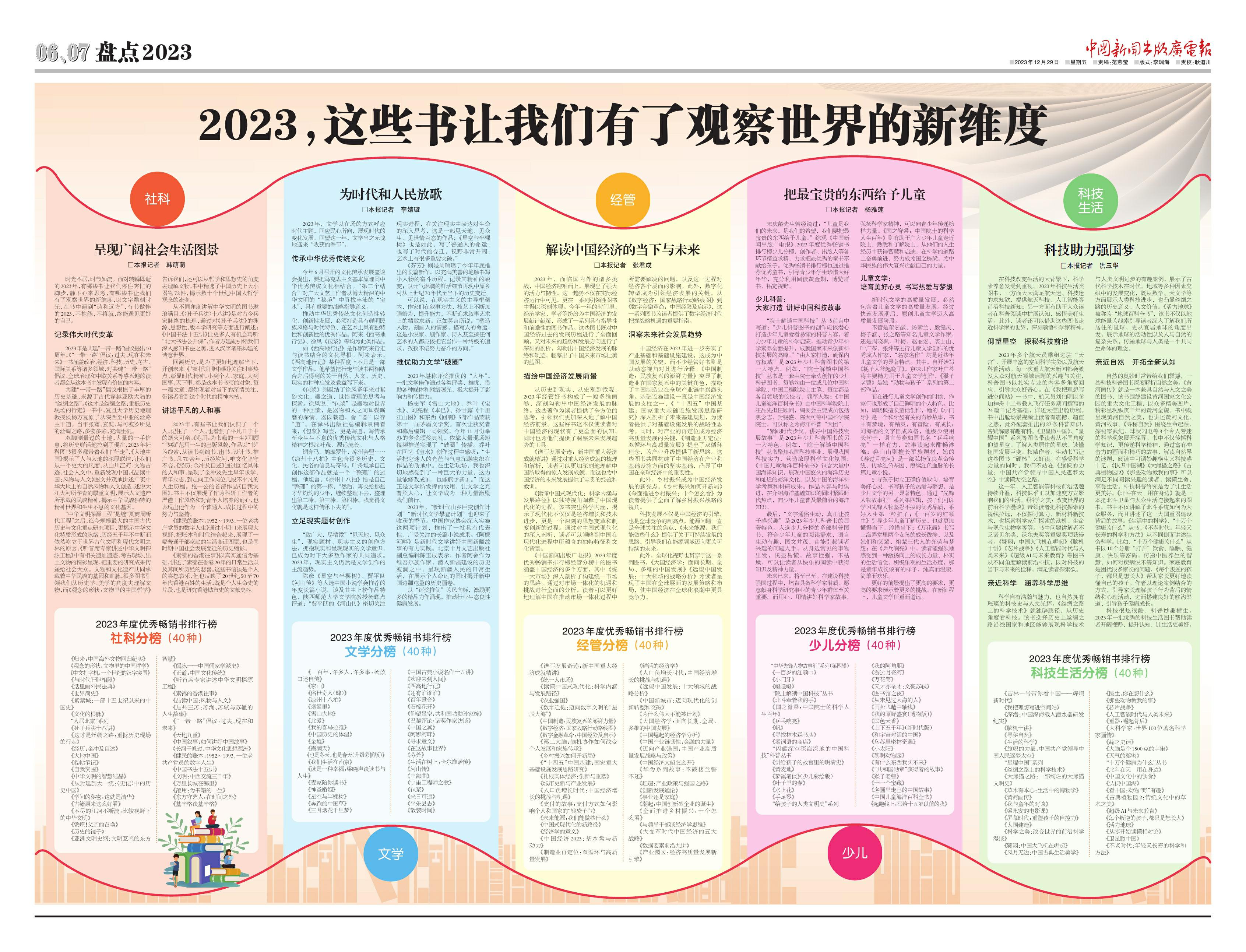

文学 为时代和人民放歌

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-12-29

2023年,文学以在场的方式呼应时代主题,回应民心所向,展现时代的变化发展。回望这一年,文学当之无愧地迎来“收获的季节”。

传承中华优秀传统文化

今年6月召开的文化传承发展座谈会提出,要把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合。“第二个结合”对广大文艺工作者从博大精深的中华文明的“秘境”中寻找丰沛的“宝水”,具有重要的战略指导意义。

推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,必须打造具有鲜明民族风格与时代特色、在艺术上具有独特性和创新性的优秀作品。阿来《西高地行记》、徐风《包浆》等均为此类作品。

如《西高地行记》是作家阿来行走与读书结合的文化寻根。阿来表示,《西高地行记》某种程度上不只是一部文学作品,他希望把行走与读书两相结合之后得到的关于自然、人文、历史、现实的种种启发及教益写下来。

《包浆》则凝结了徐风多年来对紫砂文化、器之道、世俗哲理的思考与探索。徐风说,“包浆”是器物对世界的一种回馈,是器物和人之间耳鬓厮磨的深情。器以载道,舍“器”以存“道”。在译林出版社总编辑袁楠看来,《包浆》写壶,更是写道,写传承至今生生不息的优秀传统文化与人格精神之根深叶茂、源远流长。

铜奔马、鸠摩罗什、凉州会盟……《凉州十八拍》中包含很多历史、文化、民俗的信息与符号。叶舟坦承自己创作这部作品就是一个“整理”的过程。他坦言,《凉州十八拍》恰是自己“整理”的第一棒,“然后,再交给那些才华灼灼的少年,继续整理下去,整理出第二棒、第三棒、第四棒。我觉得文化就是这样传承下去的”。

立足现实题材创作

“致广大,尽精微”“见天地,见众生”,现实题材、现实主义的创作方法,拥抱现实和呈现现实的文学意识,已成为时下大多数作家的共同追求。2023年,现实主义仍然是文学创作的主流趋势。

陈彦《星空与半棵树》、贾平凹《河山传》等入选中国小说学会推荐的年度长篇小说。谈及其中上榜作品特色,陕西师范大学文学院教授杨辉点评道:“贾平凹的《河山传》密切关注现实进程,在关注现实中表达对生命的深入思考,这是一部见天地、见众生、见世情百态的作品;《星空与半棵树》也是如此,写了普通人的命运,也写了时代的变迁,视野非常开阔,艺术上有很多重要突破。”

《芬芳》则是周瑄璞于今年年底推出的长篇新作,以充满美善的笔触书写小人物的奋斗历程,记录其精神的蜕变;以元气淋漓的鲜活细节再现中原乡村从上世纪70年代至当下的历史变迁。

可以说,在现实主义的主导框架内,作家们在叙事方法、技艺上不断加强修为,提升能力,不断追求叙事艺术上的精致求新。正如莫言所说:“塑造人物,刻画人的情感,描写人的命运,这是小说家、剧作家、诗人甚至搞任何艺术的人都应该把它当作一种终极的追求,孜孜不倦努力奋斗的方向。”

推优助力文学“破圈”

2023年堪称评奖推优的“大年”。一批文学佳作通过各类评奖、推优,借助各种媒体和网络曝光,极大提升了影响力和传播力。

杨志军《雪山大地》、乔叶《宝水》、刘亮程《本巴》、孙甘露《千里江山图》和东西《回响》5部作品荣获第十一届茅盾文学奖。首次让获奖者和幕后编辑一同领奖,今年11月份举办的茅奖颁奖典礼,依靠大量现场短视频推送实现了“破圈”传播。乔叶在回忆《宝水》创作过程中感叹:“生活把它迷人的光芒与气息深融密织在作品的质地中。在生活现场,我也深切地感受到了一种巨大的力量,这力量能修改成见,也能赋予新见。”而这正是文学所发挥的效用,让文学之光普照人心,让文学成为一种力量激励我们前行。

2023年,“新时代山乡巨变创作计划”“新时代文学攀登计划”也迎来了收获的季节。中国作家协会深入实施这两项计划,推出了一批具有代表性、广受关注的长篇小说成果。《阿娜河畔》是新时代文学讲好中国新疆故事的有力实践。北京十月文艺出版社副总编辑陈玉成表示,作者阿舍作为维吾尔族作家,潜入新疆建设的历史波澜之中,呈现新疆人民的日常生活,在展示个人命运的同时揭开新中国边疆屯垦的历史画卷。

以“评奖推优”为风向标,激励更多的精品力作涌现,推动行业生态良性健康发展。