- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

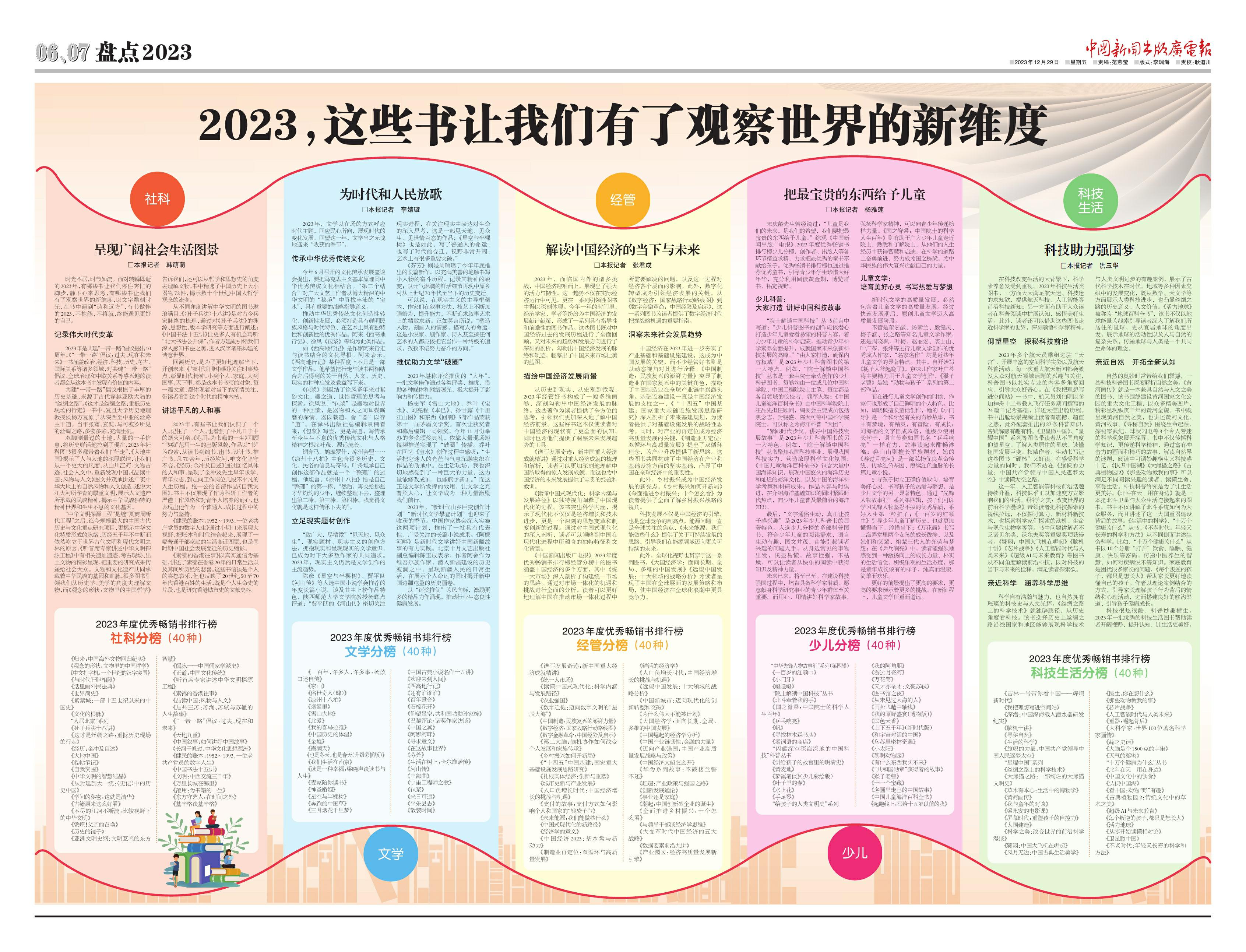

社科 呈现广阔社会生活图景

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-12-29

时光不居,时节如流。面对转瞬即逝的2023年,有哪些书让我们停住奔忙的脚步,静下心来思考,有哪些书让我们有了观察世界的新维度,以文字雕刻时光,在书中遇到“诗和远方”,有书做伴的2023,不抱怨,不将就,终能遇见更好的自己。

记录伟大时代变革

2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年。《“一带一路”倡议:过去、现在和未来》一书涵盖政治、经济、科技、历史、考古、国际关系等诸多领域,对共建“一带一路”倡议、全球治理和中欧关系等感兴趣的读者都会从这本书中发现有价值的内容。

共建“一带一路”倡议根植于丰厚的历史基础,来源于古代穿越亚欧大陆的“丝绸之路”。《这才是丝绸之路:重抵历史现场的行走》一书中,复旦大学历史地理教授侯杨方复原了从陕西至中亚的丝路主干道。当年张骞、玄奘、马可波罗所见的丝绸之路,多姿多彩,充满生机。

双脚测量过的土地,大量的一手信息,将历史鲜活地拉到了现在,2023年社科图书很多都带着我们“行走”,《大地中国》揭示了人与大地的深厚联结,让我们从一个更大的尺度,从山川江河、文物古迹、社会人文中,重新发现中国。《品读中国:风物与人文》图文并茂地讲述广袤中华大地上的自然风物和人文创造,述说大江大河所孕育的厚重文明,展示人文遗产所承载的民族精神,揭示中华民族独特的精神世界和生生不息的文化基因。

“中华文明探源工程”是继“夏商周断代工程”之后,迄今规模最大的中国古代历史与文化重点研究项目,更揭示中华文化特质形成的脉络、历经五千年不中断而依然屹立于世界古代文明和现代文明之林的原因。《听首席专家讲述中华文明探源工程》中有相关遗址遗迹、考古现场、出土文物的精彩呈现,把重要的研究成果传递给社会大众。文物和文化遗产共同承载着中华民族的基因和血脉,很多图书引领我们从历史学、美学的角度去理解文物,而《观念的形状:文物里的中国哲学》告诉我们,还可以从哲学和思想史的角度去理解文物,书中精选了中国历史上大小器物72件,揭示数十个世纪中国人哲学观念的流变。

从不同角度讲解中华文明的图书琳琅满目,《〈孙子兵法〉十八讲》是对古今兵家脉络的梳理,通过对《孙子兵法》的渊源、思想性、版本学研究等方面进行阐述;《中国书法十五讲》让更多人有机会聆听“北大书法公开课”,作者方建勋引领我们深入感知书法之美,进入汉字笔墨构建的诗意世界。

回溯历史,是为了更好地理解当下,开创未来。《与时代肝胆相照》关注时事热点、彰显时代精神,小到个人、家庭,大到国事、天下事,都是这本书书写的对象,每一篇文章,都体现着对当下的深情关注,带读者看到这个时代的精神内核。

讲述平凡的人和事

2023年,有些书让我们认识了一个人,记住了一个人,也看到了平凡日子中的烟火可亲。《范用:为书籍的一生》回顾“书痴”范用一生的出版风貌,作品以“书”为线索,从读书到编书、出书、设计书、推广书,凡70余年,历经坎坷,唯文化坚守不变。《经历:金冲及自述》通过回忆具体的人和事,呈现了金冲及先生早年求学、青年立志,到走向工作岗位几段不平凡的人生历程。施一公的首部作品《自我突围》,书中不仅展现了作为科研工作者的严谨工作风格和对青年人培养的耐心,也表现出他作为一个普通人,成长过程中的努力与坚持。

《健民的账本:1952~1993,一位老共产党员的数字人生》通过小切口来展现大视野,把账本和时代结合起来,展现了一幅普通干部家庭的生活变迁图景,也是同时期中国社会发展变迁的历史缩影。

《素锦的香港往事》以真实通信为基础,讲述了素锦在香港20年的日常生活以及其间所历经的悲喜。这些书信虽是个人的喜怒哀乐,但也反映了20世纪50至70年代香港百姓的生活;既是个人生命史的片段,也是研究香港城市史的文献史料。