- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

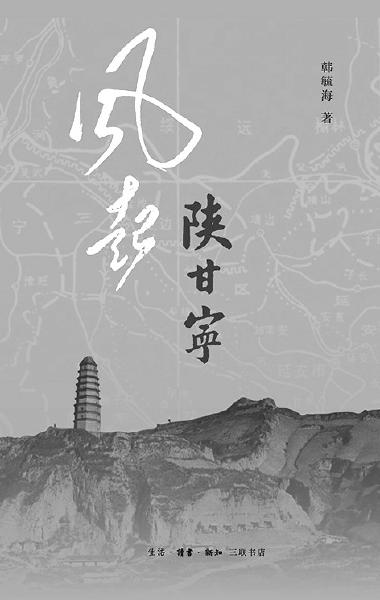

韩毓海新作《风起陕甘宁》纪念毛泽东同志诞辰130周年

黄土高坡如何塑造中国革命精神

□本报记者 孙海悦

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-12-20

今年是毛泽东同志诞辰130周年。12月16日,生活·读书·新知三联书店在京主办“风起陕甘宁——让历史告诉今天”活动,北京大学中文系教授、北京大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院副院长韩毓海结合自身踏看经历与学术思考,与读者分享了创作心得。

著书立说源于陕北考察

《风起陕甘宁》一书源自韩毓海2020年秋在陕北的一次考察。考察期间,博学而口音极重的陕北老人“讲古”和干旱地区杨家沟(1947年年底的中共中央所在地)的一场大雨给韩毓海留下了深刻印象。这场大雨,让韩毓海联想起毛泽东同志转战陕北时行军的场景。他就此追问:中国共产党、中国革命为什么能成功?顺着这里的人和这片土地的面貌、性格思考,便有了这本《风起陕甘宁》。

对于书名“风起陕甘宁”,韩毓海的解释是:“一是指造成黄土文明的大风,二是指在中国革命中形成的共产党人的优良作风。”他进一步把“优良作风”解释为“自己的小米饭还吃不饱,却操心着天下兴亡、亿万苍生”。

《风起陕甘宁》正文分为5篇,分别是《杨家沟》《大地上的学问》《波罗》《王学文》与《结合》。书中,作者史学的严谨和文学的激情并举,他结合自己对马克思主义、中国革命、中国传统文化的深入理解,深入浅出地总结了延安时期中国共产党走向成功的经验。

业界人士认为,《风起陕甘宁》从地域文化、地方性格的角度解读中国革命,对延安时期党的历史和中国革命问题的许多解读极具洞见,行文旁征博引、酣畅淋漓,是了解中国近代史、中国共产党党史的极佳选择。

爬梳思考成就理论成果

对于中国共产党何以胜利,韩毓海在《风起陕甘宁》中提出:

信仰的力量是首要的、关键因素。“大道之行,天下为公”,正是在这里,众多青年志士走上了“老爷起义要当鞋匠”的革命道路,为了中华民族的光明努力奋斗。

传统文化对共产党人经济理念与经济活动的影响也至关重要。党内经济工作者将中国传统经济思想和黑格尔及马克思的经济思想结合,主张经济本身不是目的,经济发展是为了人类的自由和解放。

最后一篇名为“结合”,指要将马克思主义基本原理和中国具体实际、中华优秀传统文化相结合,而延安正是这个结合发生的地方,这也是对全书的总结。陕甘宁地区是中国传统文化积淀最为厚重的区域之一,这里的人勤劳、憨厚,具备传统文化中的许多优点,这些特质也滋养着此一时期的中国共产党。

《风起陕甘宁》责任编辑张龙表示,该书是纪念毛泽东同志诞辰130周年的重要理论成果。作者以踏看的方式重回陕北,以细致的史料爬梳,以深入的理论思考,解答了为什么中国革命的落脚点与出发点会出现在陕北的重大时代课题。马克思列宁主义的普遍真理与中国革命具体实践相结合,就是毛泽东所谓“起承转合”的要害所在,为这个结合找到了根与源。这也是该书的重要学术贡献。