用诗心涵养每一处风景

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-07-21

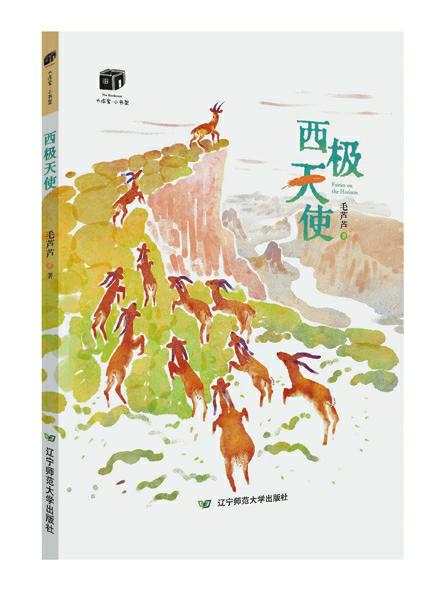

《西极天使》(辽宁师范大学出版社)作为毛芦芦出版的第89部作品,是一部以新疆动物为主角的散文笔记。作者以新奇、尊重、深情的目光探寻着浙西与南疆差异背后的相通之处,用诗心涵养着每一处风景,赞叹着祖国新疆大美的草木生灵。

虽然《西极天使》描写的是西北风光与新疆动物,但毛芦芦在写作时多次强调了自己的家乡(浙江衢州)。因此,比较视域的运用是该书写作上非常显著的特点之一。这种比较视域生发于个人的文化经验与游行的真实感触。当毛芦芦把来自江南的目光投向南疆的风光时,能“看见”许多不一样的风景:在乍见雪原上的金鬃马时,“生于浙西长于浙西”“见惯了小桥流水,见惯了红花绿草,见惯了白鹭青燕,见惯了江南灵秀妩媚的景物人物”的作者感到自己的“魂魄立刻就被它摄走了”。在“一闪而过的裂腹鱼”一章,作者先写了对家乡“水”的感触,回忆了“青绿的水波”“欸乃的桨声”“翩飞的白鹭”。面对帕米尔高原上的克孜勒苏河时,作者的第一反应是“呀!这条小溪,可真够小的”。而在细致观察、深入感触高原河流之后,作者又情不自禁地赞叹“这高原上的河,每一条都是功德河啊”。同时,毛芦芦在比较之中,还发现了浙西和南疆从景物到精神的相通之处。这时的她总是“兴奋无比”。“小酸枣与大朱雀”一章中,作者“在乌恰县农村的田头地角”发现了和自己童年有不解之缘的“酸枣树”,激动得“简直要喜极而泣了”。在帕米尔高原上,也有毛芦芦童年心爱的枣树,更有和她一样喜爱枣子的“伙伴”大朱雀。“曾像一个个灯塔、一盏盏小灯”照亮童年的酸枣跨越时间和空间与毛芦芦相遇。基于这种比较视域,浙西与南疆在毛芦芦的诗性文字中相互辉映,彼此对话,交融升华。

“《西极天使》其实是一部‘副产品’。我曾两度飞赴南疆采风,在茫茫戈壁、西极雪域、帕米尔高原和边境公路上遇见无数的动物天使。”毛芦芦曾这样描述《西极天使》的创作背景。笔者看来,《西极天使》不仅仅是作者的“采风副产品”,还是一本独特的文化杂记。西行的采风路上,毛芦芦既注视着新疆大美的草木与生灵,又沿路拾掇着古今中外的诗行与儿童文学的经典故事,用诗心涵养着每一处风景。在乌什看到白雪乌鸦,作者体会到的是迟子建小说《白雪乌鸦》的文学意境;南疆拉板车的毛驴让作者想起的是西班牙诗人希梅内斯的长诗《小银与我》,作者甚至把小毛驴当成了自己的“小银”;在帕米尔高原上听到的夜莺之歌则让作者同时想到了童话大师王尔德的《夜莺与玫瑰》与文学巨匠安徒生的《夜莺》;驼队让作者想起明代徐渭的“骆驼见柳等闲枯,虏见南醪命拚殂”;乌恰县老城的地震遗址让作者伤感于陶渊明的“荒涂无归人,时时见废墟”。除此之外,《西极天使》的字里行间甚至流淌着音乐声,比如《驼铃》《梦驼铃》《来跳舞》《野蜂飞舞》。通过这些文学掌故与歌诗行句,毛芦芦举重若轻地构建了一个文学文化互文语境,让小读者在认识边疆动物、感受边疆风光的同时,升华至自然万物、人文历史,从而很好地实现了丛书“美育”的定位功能。

《西极天使》中,毛芦芦用一颗儿童般真诚的心和南疆大地对话,以无限的热情和柔情讴歌着南疆动物的纯真的生命状态。这种鲜明的诗性追求使《西极天使》区别于一般的自然笔记作品,能带给小读者更多美的教育与感受。