- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

深感使命在肩唯有精益求精

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-07-10

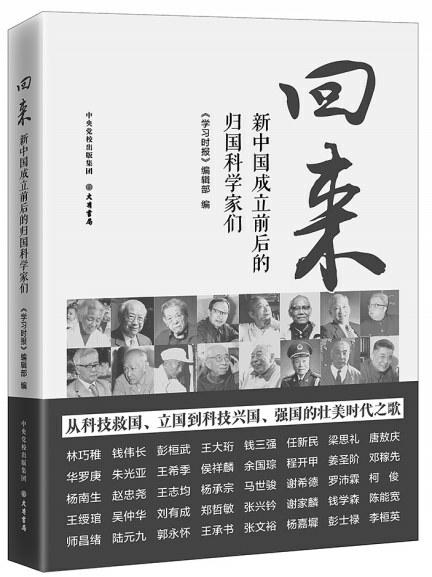

《回来:新中国成立前后的归国科学家们》是大有书局今年3月出版的一本新书,书中讲述了40位1940—1958年间归国的科学巨匠的爱国之心与报国之行。自出版发行以来,该书广受各界关注与好评,《中国青年报》《中国日报》《广州日报》等媒体均进行了报道,并在世界读书日当天荣登当当“科学家新书榜”第一位,而后又入选“京华好书”2023年第二期书单。

等待:因为值得

2021年4月,我们关注到《学习时报》科技前沿版开设了新的栏目《归国科学家》,聚焦新中国成立前后毅然归国、献身祖国科学事业的老一辈科技工作者。该栏目的首篇文章记叙了王大珩为了祖国,放弃近在咫尺的博士学位,在工厂掌握研制光学玻璃的技术后毅然回国的事迹。我们读后,深深为王大珩胸怀祖国、深谋远虑的爱国之心所打动。王大珩作为“863计划”的提出者之一,已经为社会大众所熟知,但是其早前的留学及归国经历,却令人耳目一新。我们敏锐地察觉到,《归国科学家》栏目要做的不是泛泛的宣传,而是既生动又有温度的讲述。

这是个好选题!意识到这一点,我们积极与负责该栏目的编辑张丹丹取得联系,得知该栏目的编写者除专业的记者外,还有科学家的学生、同事和家人,由于这种源自一线的真实,文章避免了生硬刻板,从而显示出鲜活的魅力。基于报纸这一媒介的特点,稿件由不同作者创作,一篇一篇地刊发,想要能够成书的稿件,需要等待。

创新:拒绝照搬

2022年7月,距离初次与《学习时报》编辑部沟通已过去了一年多,报纸上刊发的稿件也已有36篇,我们认为,是时候收稿了。8月,40篇原载于《归国科学家》栏目的人物小传整理成稿。这时,每篇文章都是独立的,篇与篇之间并无逻辑上的关联。这样出版未尝不可,但我们还是尝试着为图书理出一条脉络。

经过讨论,我们选择以科学家归国时间为序串联起这些故事。从目录上不难看出,1950年与1955—1956年是海外科学家归国的两个高潮,这背后是国家实力的提升和艰难的外交谈判。我们试图通过这样的编排方式直观地向读者展示,不仅科学家们在为归国煞费苦心,祖国也从未忘记这些客居异乡的游子,这是一场跨越重洋心照不宣的双向奔赴。

严谨:一丝不苟

尽管书稿收录的文章都已经在《学习时报》上公开发表过,我们做起“三审三校”来仍坚持与其他书稿同样严格的标准。书中写道,彭桓武在获得国家自然科学奖一等奖后题写了“集体、集体、集集体,日新、日新、日日新”,网络上亦可见其他媒体刊发的文章如此表述。然而,经过核查,我们找到了老先生题字的图片资料,确认此处应改为“集体,集集体,日新,日日新”。

目前,写科学家故事的书刊资料很多,核查工作看似变得容易,实际上对编辑甄别信息的能力要求更高了,一定要查到切实出处,避免人云亦云、误导读者。

人们常说,百闻不如一见。尤其对于《回来:新中国成立前后的归国科学家们》这样的传记类图书,读者自然会好奇文字背后的主人公到底有着怎样的面容。

原本每篇文章只配有一张科学家小像。相较于文中情感充沛的文字表达,这样的图片展示显然是略显逊色的。为更好地满足读者的阅读需求,我们积极为本书寻求恰当、优质的插图。最终,在《学习时报》、中国科学技术协会和身边朋友的帮助下,我们获取了20余张科学家工作或生活场景的照片并将其放入文中,更加鲜活地向读者展现了科学家的形象。

打磨:优中取优

关于书名,我们先后与《学习时报》编辑部经过了几番讨论,曾想过“大国铸魂”等名称,以此表现这一批归国科学家对祖国科学事业乃至全社会发展所作的突出贡献。但最后,我们还是决定用“回来”作为主书名。“回来”是科学家漂泊海外时最深切的念想,也是祖国对异乡游子的殷殷期望;“回来”是科学家回到一穷二白新中国的艰难跋涉,也是新时代中国对海外青年科学家发出的声声呼唤。

爱国是科学家精神之魂。为了让读者在拿到书的第一时间就能感受到这种磅礴的精神伟力,我们将科学家们的话节选出来以暗纹的形式放在封底。如王承书院士说,“不是我不爱美国的优厚生活,而是我更爱自己的祖国”;钱三强院士说,“光明的中国,让我的生命为你燃烧”。封底铺满版面的语录之上,是习近平总书记在科学家座谈会上所讲的“科学无国界,科学家有祖国”,这是对老一辈科学家爱国精神的高度总结。一句句简短有力的肺腑之言,一段段浩气长存的报国之行,直抵人心,催人奋进。

在本书编辑出版过程中,余国琮、张兴钤、李桓英3位科学家先后去世;图书即将加印时,获得“七一勋章”的陆元九也因病逝世。亲手补充上4位大师生卒年的时候,我们悲痛感伤之余,更感到出版此书时间之紧迫、责任之重大——有幸在历史的长河中与这些科学家同行,就应当义不容辞地及时讲好其迎难而进、生动感人的故事,将科学家精神传播得更加广远。

(作者单位:大有书局)