- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

首届中国电视剧大会上,嘉宾一致认为——

文学与影视:在双向奔赴中彼此成就

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-07-05

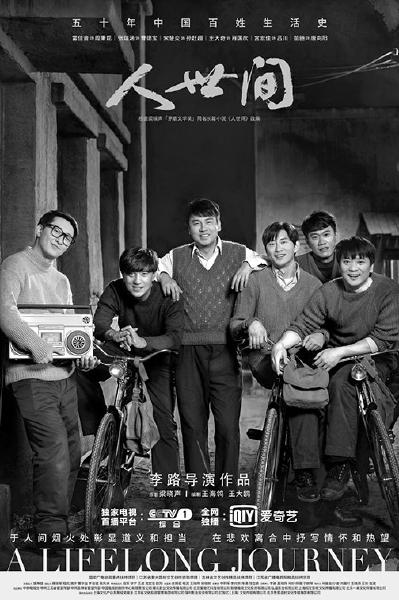

近年来,出现了不少高品质文学改编影视作品。 资料图片

“纵观近3年来文学作品的影视改编情况,我们可以看到,价值正向、品质一流的优秀作品正在深刻影响着行业的发展。”在近日举行的首届中国电视剧大会文学影视双向赋能高峰论坛上,中国传媒大学中国故事研究院院长储小毛解读《2020—2022年文学改编影视作品蓝皮书》时,分享了文学作品影视化改编的现状。

在为期两天的首届中国电视剧大会上,除文学影视双向赋能高峰论坛,还围绕着影视基地、电视创投、造型艺术、制作技术、编剧创作等多个专业话题举办了相关主题论坛。其中,多场论坛涉及“文学与影视”相关内容,探讨热烈,亮点频出,为推动文学创作积极融入电视剧高质量发展提供了路径指引。

“新芒影视文学计划”现场发布

《2020—2022年文学改编影视作品蓝皮书》显示,截至今年5月,共收录近3年播出的文学改编剧集264部,豆瓣评分7分以上的作品67部,占25.4%,文学改编剧集的平均评分人数达93054人次,远高于近3年国产剧在豆瓣的平均评分人数47331人次,由此可窥见文学改编影视作品的热度。

其实,不仅仅是近年,中国作家协会书记处书记邓凯回顾道,中国影视从诞生之日起就与文学建立了亲密的关系。“65年前,中国的第一部电视剧《一口菜饼子》在北京电视台播出,这部剧正是根据《新观察》杂志上刊登的同名小说改编。”邓凯说,“一直以来,影视与文学相互成就,它们在双向奔赴和双向驱动中,深刻地记录着我国社会发展进程。”

中国作协主席团委员、八一电影制片厂原厂长、作家柳建伟也提及,世界上优秀的影视导演没有不重视文学的,从斯皮尔伯格的《辛德勒的名单》到黑泽明的《罗生门》《七武士》等经典作品,都是文学改编的经典案例。

为此,中国作协十分重视文学与影视的融合发展工作。现场,中国作家出版集团和芒果TV联合发布“新芒影视文学计划”。芒果TV副总编辑、影视中心总经理唐藩介绍,芒果TV自2021年与中国作家出版集团合作推出“新芒IP计划”后,收到了中国作协推送的小说近2000部,促成了一系列文学作品影视化改编。如今,“新芒IP计划”正式升级为“新芒影视文学计划”,将通过百堂课程、百场沙龙、百万征稿等活动,挖掘与推出更多人民群众喜闻乐见、增强人民精神力量的优秀文艺作品,促进文学与影视的协作发展。

著名编剧、芒果TV签约导演张挺亦表示,“新芒影视文学计划”给予了编剧、戏剧创作者们回到文学母体中去的机会。他还分享了与芒果TV合作制作《江河日上》的经历,作为由小说改编的环保题材剧作,《江河日上》是作家在长期收集行业资料和体验生活后写就的,而编剧则借助作家文本,完成了对作品的深层化思考。

源头活水,熠熠生辉

文学是影视的源头活水,影视让文学熠熠生辉,那么,所有的文学作品都适合进行影视化改编吗?

中国广播电视社会组织联合会导演委员会副会长、著名导演阎建钢提出,不是所有小说都适合改编成影视作品。他回顾了自己从业多年的创作经历,从早年的《东周列国·战国篇》到《人生之路》,他认为,适合改编成影视作品的小说,起码要具备真实的人物形象、有效的人物关系、独特的生活发现,最重要的是要有鲜活的当代性,这样的小说才能改编成影视剧。

中国文联原副主席、著名作家张平以其所创作并卖出版权的12部小说举例道,就影视改编而言,最好卖的题材就是现实社会中描摹干群关系、党群关系的民生题材,这类题材与老百姓的生活息息相关,有大众化、平民化、世俗化的特点。

在热议过程中,国家广播电视总局电视剧司司长高长力提出一个观点:“创作者不要只关注获得茅盾文学奖的作品,也要关注那些没有获奖的文学作品,包括一些优秀的中短篇小说,这些作品也许更适合改编成短剧、电影或网络电影。”

对此,著名导演李路表示认同。他举例道,当年向梁晓声购买《人世间》版权时,这部小说还没有获得茅盾文学奖,豆瓣也只有少数人打分。再早前,将周梅森《人民的名义》剧本交给平台审阅时,对方并不看好,给出的反馈是不具备太大商业价值。

“文学跟影视的双向赋能,是相互成就的一个过程。影视要感谢文学,在题材相对匮乏的情况下,影视创作者不能停止阅读,需要在大量文学作品里汲取养分,找到好的方向。”李路说,“文学也要感谢影视,像电视剧《人世间》播出后,梁晓声的同名小说卖得很好。”

将文学性融入改编作品

作为文学作品与影视剧之间的桥梁,编剧应具备哪些素质,才能用影视语言讲好文学故事,进而讲好新时代的中国故事?

“编剧最需要的其实是文学性。”编剧王小枪结合个人创作经历,阐述了文学和剧作的关系。在他看来,一部好作品关键是要有生动丰满的人物,如果一部作品里面有4个以上光彩夺目的人物,这部作品就具有了生命力。而编剧只有深入生活,才能做到日积月累、水滴石穿,才能创作出有血有肉的人物,以及有力量的故事。

王小枪以《功勋》举例,他在接到题目的时候就在思考,怎么让观众在较短的篇幅内和英雄产生共情?中国“氢弹之父”、著名核物理学家于敏的工作是保密的,素材难获取,而且他的工作也是很枯燥的,主要是重复上千次的验算。“后来我把于敏当成一个编剧——屡屡改稿,屡败屡战,当他终于获得理论突破的瞬间,我和他是共情的。”王小枪通过换位思考,找到了电视剧创作的抓手。在他看来,这种共情或许和自己写小说的经历有关。

近年来播出平台也持续发力,为文学作品提供更多影视化通道。例如芒果TV“新芒影视文学计划”、爱奇艺“金豪笔编剧之夜”等。通过“金豪笔编剧之夜”,爱奇艺携手优秀内容创作者打造了《人世间》《风吹半夏》《人生之路》等多部高品质文学改编影视作品,赋予文学全新的表达。爱奇艺文学总编辑向莉苹介绍了爱奇艺影视文学IP的培育之路,即通过造浪计划、云腾计划等,为文学作品提供影视化通道,为好故事厚植沃土;平台还通过专业的团队和全面的数据支持,为文学影视双向赋能的生态建设持续加码,取得了不错的市场反馈。