- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

爱戏的文化人

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-07-03

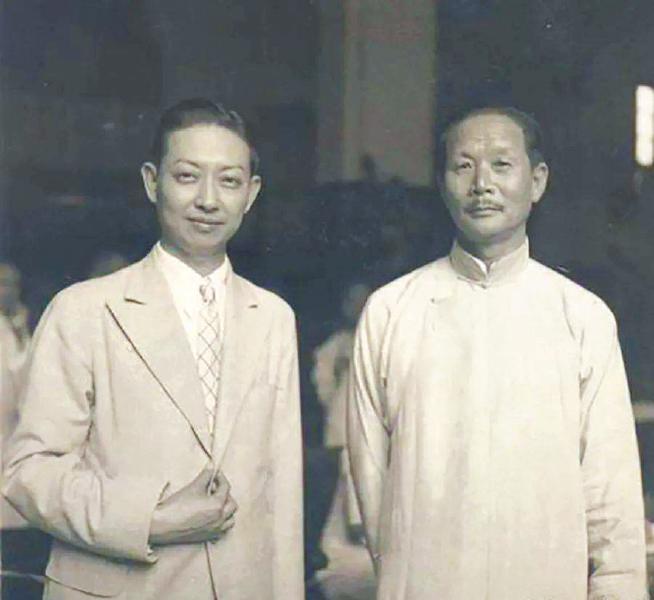

梅兰芳(左)与齐如山。

我生长在有着“戏剧之乡”之称的安徽安庆,黄梅戏是家乡戏,几乎人人都能啍唱几句;京剧奠基人之一、带领徽班进京的程长庚即是家乡人,他的事迹听过不少。在昆明工作期间,居所与云南省京剧院仅一墙之隔,时常旁听到悠扬的京胡伴奏下的排练之声。可以说,从少至长,传统戏剧都萦绕在周围。于是我开始留心收集戏剧资料,特别是与京剧有关的资料,如剧本、曲谱、梨园故事等。早就有心就戏剧写点什么,但我对戏剧从未做过全面深入系统的研究,始终是个门外汉。谈戏剧本身未免露怯,也只能说点题外话,打打擦边球,谈谈爱好戏剧的文化人即是藏拙的话题之一。

中国古代传统的知识分子很轻视戏剧,将伶人、演员贱称为戏子,把进戏园看戏、与伶人交往看作不务正业,混迹于下九流。自明清以来,随着市民社会的兴起,包括戏剧在内的艺术走向繁荣,一些开明的士绅及文化人开始亲近关注爱好戏剧。

爱好戏剧的文化人大致分两类,一类是对戏剧有着强烈的爱好,不光进戏园看戏,有条件的家中办堂会,甚至拜名伶为师,脱掉长袍马褂下海,登台表演,成为票友。还有一类是从兴趣出发,逐步认识到戏剧的文化价值,认为它是国粹,本着保护、发扬戏剧的目的,对它进行宣传、推介,提出建议,参与导演,编写剧本,进行全面系统的整理和研究,由戏迷变成了戏剧方面的专家。

爱戏的文化人不少,成为票友的却不多见,张伯驹则是文化人中最有名的票友。他是所谓的民国四公子之一,是官宦子弟,但不是纨绔子弟。琴棋书画皆有涉猎,尤其是富于收藏,精于鉴赏。他的一大爱好是票京戏,曾拜京剧老生泰斗余叔岩为师,成为余大师的入室弟子。他自述其学戏经历:“余三十一岁从余叔岩学戏,每日晚饭后去其家……十二时后始说戏,常至深夜三时始归家。次晨九时,钱宝森来打把子。如此者十年,叔岩戏文武昆乱传余者独多。”张伯驹毕竟只是票友,偶尔客串,不必以专业演员的标准来衡量他。张伯驹票友,人过戏止,但他留下了一份珍贵的记录:《红毹纪梦诗注》,以177首七言绝句加文字说明,记录了他一生参与京剧活动的往事,从看戏、学戏到演戏,记剧坛掌故、名伶逸事、圈内动态,可见民国剧坛以及上层社会风貌之一斑。诗明白通俗晓畅,文字清新生动。

吴小如先生写过《读〈红毹纪梦诗证〉随笔》,为《诗注》做了补充、订正、扩展、解释。吴先生是北大教授,在文史领域有精深广博的造诣,同时也是一个京剧票友及戏剧研究专家。他自承,幼年即随父兄看戏、听戏,既长,又向京剧名家贯大元学戏,并曾向张伯驹学过14部戏,可谓探骊得珠,亲炙余派精髓。这为他写作《京剧老生流派综说》积累了丰富的经验和素材,并遍访当时在世的京剧名家。此著评介了谭派、余派、言派、高派、马派、麒派等老生流派,在说潭派之前介绍了程长庚、张二奎、余三胜、汪桂芬等早期老生流派。追本溯源,述其特色,评其得失,道其影响,文字不多,内容丰富,是一部体小思精、继往开来的京剧研究专著,在戏剧圈内外都有极大反响。吴先生精通古文诗词,通晓音律,对京剧唱腔音韵的分析能入能出,当行本色。文章也不同于一般的学术文,语言准确生动优雅,文采飞扬,可作为散文阅读。

梅兰芳在京剧舞台上大放光彩,不能不提到一个重要的幕后人物——齐如山,他出身于北京的一个书香门第,少年时代入同文馆学习德文、法文,青年时代赴欧洲从事商务,观看了大量西洋戏剧,此后开始了国剧研究。曾受谭鑫培邀请,到中国戏曲界总会做西洋戏剧的介绍演讲,影响甚巨。在看了梅兰芳、谭鑫培合演的《汾河湾》后,给梅兰芳写了长信,对其表演提出建议,被采纳。此后两人通信两年之久。二人见面后,开始为梅兰芳编戏排戏。在合作了20年与梅兰芳分手后,在抗战期间及赴台湾之后,也没有停止对国剧的研究,他可说是对国剧进行全面系统研究的最权威学者,先后写作出版了多种论著,扩及北京的方言土语、三百六十行、民风民俗,可谓著作等身。京剧之花绽放在北京,有其深厚的文化土壤与社会、时代氛围,齐先生之从事京剧研究,完全出自对祖国文化、对中国戏剧的热爱,他85岁高龄到剧场观剧时心脏病突发逝世,对戏剧可谓情有独钟生死以之了。

小说家汪曾祺因写了《范进中举》,而成为北京京剧院的编剧,被高层看中,参与了样板戏的剧本创作。他所改编的《沙家浜》是样板戏中的佼佼者,唱词既文雅华美又通俗流畅,其中的《智斗》一场,词曲俱佳,珠联璧合,至今仍是舞台上常常搬演的妙品。汪先生之走上戏剧创作道路,也非偶然,他自小在家乡即接触到了草台班子的各种演出,在西南联大也是一名文艺青年,吹拉弹唱,颇为活跃,还学习了昆曲。这为他今后从事戏剧剧本创作埋下了伏笔、打下了基础。

汪曾祺忆及在西南联大读书时曾练习昆曲,其实在民国时期的大学及上层知识分子之间,昆曲曾流行一时,弄笛吹箫、唱习昆曲被认为是风雅之事。昆曲的历史比京剧久远,从明末清初兴起至今已有三四百年。虽然也起自民间,但很早就与明清传奇剧结缘,为文人士大夫所赏爱,所以在戏剧界独被称为雅部。民国时期,学者及散文家俞平伯曾在北平组织研习昆曲的社团谷音社,上世纪50年代初又组织北京昆曲研习社,参与改编排演昆曲《牡丹亭》,为昆曲的复兴作出了重要贡献。合肥三姐妹之一的张充和自上大学期间爱上昆曲,保爱终身,到美国之后,在大学里讲授书法、古琴,传习昆曲,培养了一批爱好中国传统文化的洋弟子。

中国戏剧皆起自民间,其剧本、音乐与表演多为艺人编创,或与下层文人合作,兴盛之后,才引起富商大贾、士绅权贵乃至宫廷的注意,有的上层文化人参与戏剧的创作过程。文化人的参与有利有弊,弊端在于使民间戏剧丧失童真朴素,趋于典雅化、贵族化、雕琢化、繁缛化,脱离普通民众,失去生机活力,逐步走向衰落,比如昆曲。而昆曲之外的花部,包括京剧在内的各地方戏剧,草根色彩浓烈,其内容与形式有朴素的一面,也有粗糙、鄙俚的一面,文化人的参与,一方面提高了戏剧及艺人的地位,提升了其文化品位与价值,使其精致化、文雅化。京剧等戏剧重表演而不重剧本,重音乐不重表情动作,特别是作为一剧之本的剧本,往往是由话本、历史及民间故事改编而来,口耳相传,情节与内容往往不近情理,甚至有低俗愚昧的一面。文化人参与剧本的挖掘、整理、加工、改编,乃至重新创作,使剧本质量大为提升。从艺人自身来说,通过与文化人的交往,也全面丰富提高了他们的文化素养、美学趣味。很多艺人与文化人交往,使他们受到诗词歌赋、琴棋书画的熏陶,艺术理念与表演表达更上层楼,梅兰芳就是一个典型。他通过与齐如山、老舍、齐白石的交往,全面提高了文化素养,才在舞台上呈现一个个光彩照人的形象。

吴小如先生坦承,有人建议他续写京剧旦角流派,因为健康原因,只写了《试论荀派》就搁下了,这一缺憾读了叶秀山先生的《古中国的歌》中的《京剧流派欣赏》或可得到弥补。叶先生是哲学家,他爱好戏剧的人生经历与吴先生有近似之处,幼年即与京剧耳濡目染,少年时在父亲支持下,参加了票房活动,在上大学期间参与京剧社的组建,得到一些京剧名宿的指点,也曾上台表演,为其从事戏剧理论的研究提供了经验,积累了一手素材。叶先生从感性经验,上升为美学总结。他写的《京剧流派欣赏》不仅包括了老生的余派、言派、马派、谭派、麒派,也包括了花脸的裘派,更是研究了旦角的梅派、程派。论梅派的有两篇。他写道,梅派主要是体现了京剧旦角表演艺术发展的必然结果,它不以个人某一方面的特殊作风取胜。梅兰芳的天才是全面的,因而他能在京剧表演艺术史上起着承前启后的重要作用。梅派表演的美是具有典型意义的美。梅兰芳在表演的各个领域(唱、念、做、打)都极有经验、极具创造性,他所塑造的舞台形象是完整的。在唱功方面,叶先生指出,梅兰芳在咬字、行腔、运用嗓音、动作表情等,都非常讲究分寸。关于程派,叶先生则突出分析了其含蓄、韵厚的艺术特色。

(作者单位:法治日报社)