- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

阅读中轴线触摸“京之脊梁”

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-06-09

从永定门到钟鼓楼,长达7.8公里的北京中轴线是传承北京城市历史的重要文脉。聚焦这条“最伟大的南北中轴线”,北京市从2011年启动了申遗工作。过去几年间,北京中轴线申遗进入了“快车道”。与此同时,北京中轴线申遗的时间表也愈发清晰:去年10月,《北京中轴线文化遗产保护条例》正式施行;今年年初,北京中轴线申遗文本提交联合国教科文组织世界遗产中心;2023年下半年,国际遗产专家将赴北京考察;2024年7月,世界遗产大会将公布申遗结果。目前,中轴线遗产构成要素保护状况及周边区域环境风貌不断改善提升,“京城之脊”的恢宏气势日益彰显,北京中轴线文化遗产保护与传承的理念得到全面认可。

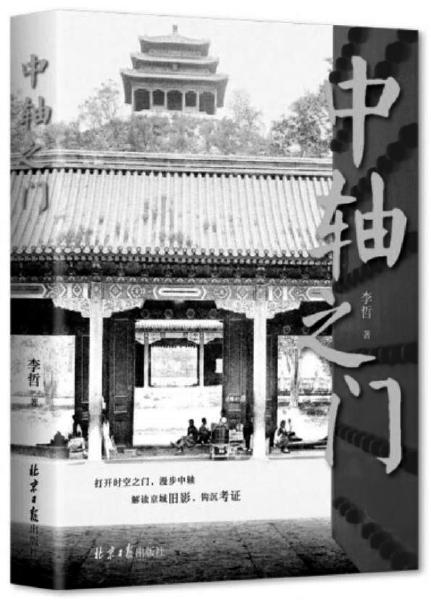

恰逢2023年“文化和自然遗产日”前夕,想要系统全面了解北京中轴线,或可从《人居北京:一脉中轴伴水行》(中国大百科全书出版社)、《中轴线与北京古河道》(北京出版社)、《北京中轴线史话》(团结出版社)、《中轴之门》(北京日报出版社)等书出发,这些书籍也在一定程度上响应和助力北京中轴线申遗与保护工作。

城市名片承载文化精髓

“北京中轴线是中华文明的独特见证。”清华大学教授、北京中轴线申报世界遗产文本团队负责人吕舟表示,作为一项规模宏大、具有强大生命力的活态遗产,北京中轴线不仅串联起众多文物古迹,更清晰地构建了一个中华文明文化精神和价值观念的表达体系。

如今,驶入“快车道”的北京中轴线申遗工作引发越来越多人的关注和参与。这一条中国首都的城市轴线为何要申报世界遗产?它承载了北京乃至中华民族的哪些文化精髓?

梁思成先生说:“北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生。”在中国文物学会会长单霁翔看来,城市规划在城市发展中起着重要引领作用,中轴线是中国营造智慧的最高体现。因此单霁翔在《人居北京:一脉中轴伴水行》一书中,从专业规划师的角度,详细介绍了中轴线的前世今生,从前沿的专业角度解读中轴线的申遗之路;此外,对于中轴线上的第一坐标万宁桥所在地什刹海和北京水系的古迹与新生都有整体的讲述。

“经过长时期的营造,北京中轴线成为城市构图的核心和城市格局的脊梁。”单霁翔在书中表示,北京中轴线两侧的街巷胡同布局相向,保持着特有的格局和肌理。如此大面积的对称,使整个城市产生了无与伦比的超然气度,独具特色的壮美和秩序由此而得以建立,平缓开阔的城市空间由此而得以控制,进而使城市空间序列严谨、主次明确、层级递进、收放有度,使宏大的城市具有了强烈的向心力和归属感。

《中轴线与北京古河道》一书则以历史地理的角度,从“大地文献”入手,述说埋藏于北京老城中轴线地下的古河道、古湖泊,使人们对中轴线上的地理环境尤其是河湖水系有更加直观和深入的了解。该书作者、北京大学城市与环境学院副教授、北京史研究会副会长岳升阳多年来在北京大学开设“北京历史地理”课程,他将这一讲稿和对北京城中轴线上埋藏古河道的实地考察研究成果结合起来,配有百余幅珍贵现场考察照片、手绘示意图,力求内容通俗易懂,帮助读者更好地了解中轴线,认识它的设计和发展过程。在他看来,北京老城中轴线以明清古代宫殿建筑和城市礼制、标志性建筑为核心,辅之以道路系统,绵延7.8公里。它是北京城市文化价值的重要组成部分,是北京城市的亮丽名片。

饱含深情讲述古今变迁

北京中轴线“就像北京的一条文化血管,里面流淌的是一种北京的特有血液”。历经700多年的历史流转和城市变迁,中轴线的当代价值何在?保护、传承和利用工作如何开展?

“从文化意义上概括,北京中轴线是我国几千年来古都城市历史文化发展的缩影,作为老城的‘脊梁’,中轴线及其建筑,在当今时代中不断疏解、治理、修缮,焕发了新的生机和活力。”据《人居北京:一脉中轴伴水行》责编裴菲菲介绍,“从这本书中,读者可以更加了解穿越700多年的北京中轴线及其建筑,以及蕴含其中深厚的民族传统与历史文化,从而一起助力北京中轴线申遗与保护。”

值得一提的是,《人居北京:一脉中轴伴水行》一书融知识、见闻、情感抒发于一体,既有作者单霁翔作为文物保护专家、城市规划专家,以专业视角对北京城规划与保护的解读,也有他作为“老北京”的真挚情感流露。“从编辑的角度来看,我能体会到作者对北京城,尤其是对北京老城深沉的‘乡情’,同时作者在老师吴良镛先生的‘人居环境科学’思想和‘匠人营国’理念的实践影响下,更能深刻体会人居的意义。”在裴菲菲看来,与其说是作者创作这本书的初衷,不如说是作者创作“人居北京”这个系列书的初衷,就像单霁翔在序言中说的那样:“拥有‘规划人’和‘老北京’的双重身份,我对北京城市规划可以说既有满满回忆,又有无限期待。”

穿越时空感受古都魅力

北京在其漫长的历史中,不断打磨她的角色,深描她的底色,历史记载和生动影像在时间这双手中,将北京描画得不同凡响。尤其那条恒久的中轴线,以及中轴线上层层递进的门户,都在诉说着伟大的故事,并创造着新的历史。

永定门的石额,正阳门的狮子,天安门的旧匾,午门的门洞,神武门的钟鼓……在《中轴之门》一书中,鲜活的文字蕴含着丰富的信息,将老照片中鲜为人知的细节,分“门”别类,深入解读,娓娓道来。书里,300余幅珍贵老照片,抽丝剥茧的细节探究,将中轴之门的风云变幻、趣事逸闻、谜团考证一一呈现。带领读者循着老照片的蛛丝马迹,辅以文字的线索,打开中轴的时空之门,感受古都的别样魅力。

作为一本有关北京中轴线建筑历史的通俗读物,《北京中轴线史话》则集纳了阎崇年、谭烈飞、郭豹、徐志长、郑毅等10位有关中轴线历史文化的专家,他们从中轴线上的建筑讲起,用专业知识为建筑立传,以深厚的文化积淀讲述北京历史故事。据了解,该书先从整体上介绍了北京中轴线的缘起、演进以及文化渊源,后选取了中轴线上的先农坛公园、天坛公园、天桥、前门、天安门广场、故宫、钟鼓楼7个大景观进行了详细介绍。其中不仅介绍了这7个大景观的发展、演变足迹,还介绍了其中一些重要建筑的发展轨迹以及流传在民间的历史故事,有利于读者了解北京中轴线的历史文化,进而增强文化自信。