古画中的“耕读”情怀

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-05-22

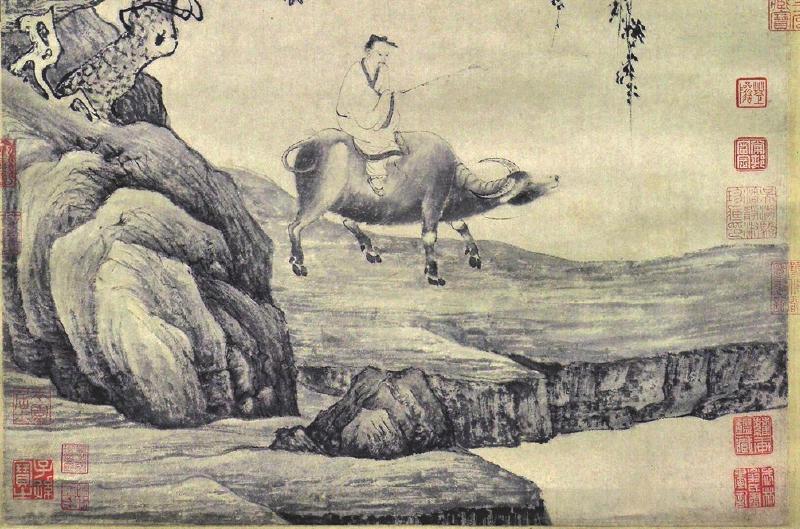

葑田行犊图。 资料图片

中国古代社会是传统的农耕社会,所以,即使读书,也不会忘记耕田,因之,“晴耕雨读”,或者“亦耕亦读”,就成为一代代中国人、一世世中国家庭,所躬行、崇尚的生活行为方式。如此,一代代延续下去,一个家庭,即可称之为“耕读世家”。此一观念,也成为画家笔下的题材。

“明四家”之一的沈周,画有一幅《耕读图》,画面:庭院一处,茅屋数间,掩映于山树之间,房屋背倚山崖,崖上瀑布倾泻而下;房前,高梧数株,婆娑积翠;房屋内,一人安然而坐,似在读,又似在瞭望远处;柴门大开,柴门内,一犬昂首似吠,柴门外,一人肩抗锄具,正行走在路上;而更远处,拐过山脚,是平畴一片,田地切割成田字状,一农人正在田地中,扶犁呼牛,耕田犁地。沈周于画面题诗曰:“两角黄牛一卷书,树根开读晚耕余。劝君莫话功名事,手掩残篇赋子虚。”

从题诗中可以看出,《耕读图》中的耕者或者读者,颇有一份隐逸情味:耕者,书卷、黄牛,也可能,书卷就挂在牛角上,耕作之余,就坐在树根上,阅读几页;而室内的读书人,也不是为功利而读书,“劝君莫话功名事,手掩残篇赋子虚”,他自有他的“悠游”世界。

而“两角黄牛一卷书,树根开读晚耕余”两句,似乎已然成为古人“亦耕亦读”的标志性画面。这很容易让人想到小时候的白石老人。白石老人在《自述》中,写自己小时候由于贫穷被迫辍学,都是在家中牧牛、砍柴。牧牛时,即将书包挂在牛角上,有暇便读书。为了便于寻找外出牧牛的齐白石,他的祖母就买了一个小铜铃,系在齐白石的脖子上,他的母亲则取来一块小铜牌,牌上刻着“南无阿弥陀佛”6个字,以期得到神佛的保佑。多年之后,白石老人回忆此事,曾写下一首诗:“星塘一带杏花风,黄犊出栏西复东。身上铃声慈母意,如今亦作听铃翁。”

虽然同是“亦耕亦读”,但总有某种方式是最理想的。我们不妨来看,明唐寅所画的《葑田行犊图》,画面中一人骑牛,正从一株松树下走过。人,神态安详,悠然自得;牛则倔然,脖颈抬起,昂首向前,仿佛正哞哞叫起;松生石隙间,石色苍郁,松树苍老虬曲,却又枝繁叶茂。画面题诗曰:“骑犊归来绕葑田,角端轻挂汉编年。无人解得悠悠意,行过松阴懒着鞭。”

何为“葑田”?有两种解释:一是湖泽中葑菱积聚处,年久腐化变为泥土,水涸成田,谓之葑田。二是将湖泽中的葑泥移附于木架上,浮于水面,成为一种可以移动的农田,叫葑田,亦谓之“架田”。但不管是哪一种,只理解为“水田”亦无妨。这样的“葑田”,往往土质肥沃,旱涝保收,几乎无歉收之虞。有此,便衣食无忧,便读书无忧。

此一幅画,可以说,从一定角度表达了读书人的一种耕读的“理想境界”,但能否人人都能拥有,恐怕还难说。所以说,对大多数读书人来说,这也只是一种“理想”罢了——一种“亦耕亦读”的理想境界。

其实,即使到了今天,“晴耕雨读”“亦耕亦读”的生活方式,也是多数读书人的理想境界。如此,便可以远离城市喧嚣;如此,便可以更好地贴近自然;如此,生命便可以得一份悠游,得一份更大的从容和自在。

真的,好想种一块农田,搭几间茅屋,启户纳清风,开窗望明月,晴天里弥目葱绿,雨天里握书一卷,做一个种田人,做一个读书人,更做一个自然人。