- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

我们写出了什么,我们没有写出什么?

——对当前“儿童散文”的一点思考

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-04-21

我现在有一个疑问,写儿童生活或者以童年视角回忆往事的散文很多,成人作家在写,儿童文学作家也在写,不能说因为你是儿童文学作家,所以写的是给孩子看的“儿童散文”,也许成人作家写的散文更适合孩子阅读。那么,你写的这部分,它的意义和特质在哪里?

连带着对“儿童散文”这一概念,我们有没有过存疑?我们似乎对“儿童小说”“儿童诗”“童话”这样的提法更乐见和接受,也更了然它们的既定对象,但是说到“儿童散文”这个门类,总是底气不足。放在文学的大门类里,比之小说和诗歌,散文也存在同样的尴尬。不少作家认为,散文只是写作的“余情”,是小说家和诗人创作之余的“边角料”。然后像于坚这样的诗人起来给散文声明,他在他的随笔集《棕皮手记》后记里写道:“我以为作品就是作品,不存在主副之分。如果有意识地这么做,那么对一个作家来说,是非常糟糕的事。读者为什么要读一位作家的副产品呢?”于坚强调散文不该是一个作家的副产品。评论家张新颖也说过提振散文的话:“散文要去做其他文类做不了的事情。”那是他多年前编散文年选时的呼唤。

很多年过去了,散文的尴尬解决了吗?我也不是很清楚。这里提请出来,是期待对此话题有兴趣的评论家能做一番理论梳理和文学现场调研。但是有一点我们都感受到了,这些年间,像《人民文学》这样的主流杂志对“非虚构写作”的倡导,以及互联网上应运而生的大量非虚构平台的涌现,有力地推动了这一文类的写作。它看上去是发生在散文界之外的,事实上也确实是不以散文和散文界,甚至不以文学和文学界为起点和束缚的。但是,我认为“非虚构写作”很好地激活了散文界的活力。

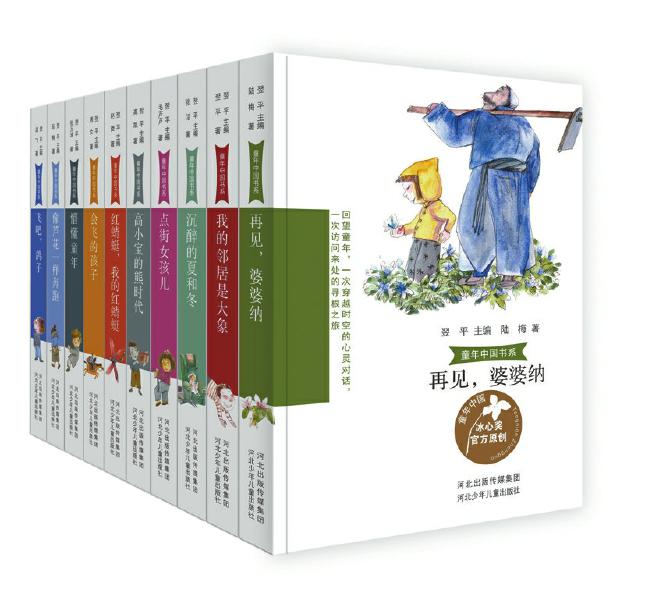

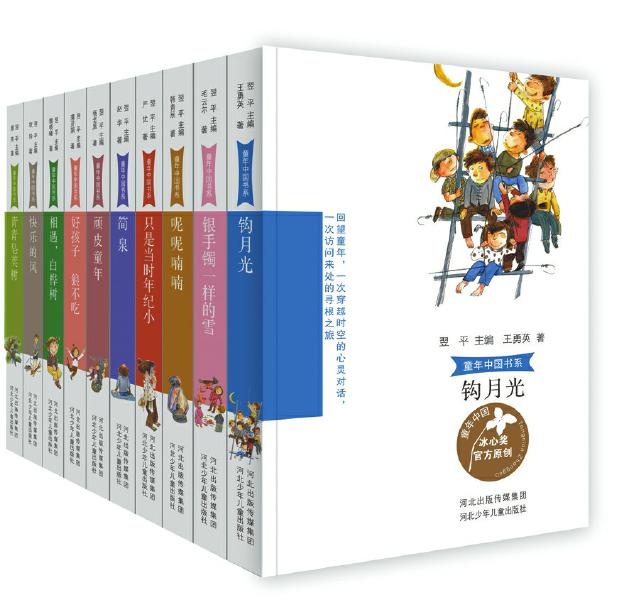

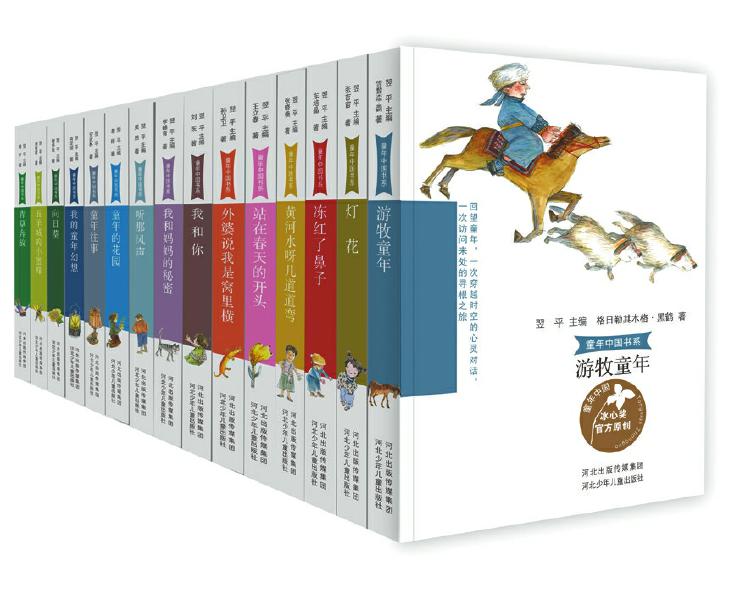

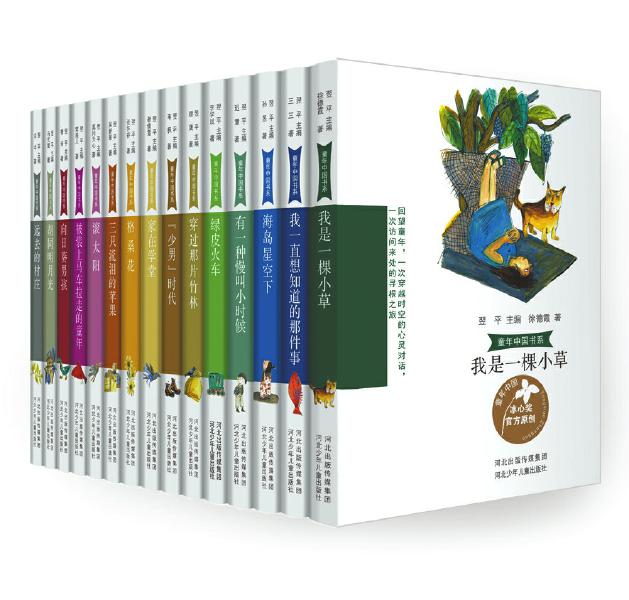

有了这样一个背景,我们再来看“儿童散文”——为了表达的准确,或许可以换一个说法:“写给孩子的散文”。这个说法也很好:“中国儿童文学美文”。“写给孩子的散文”和“中国儿童文学美文”,这两个表达虽不像“儿童散文”,更像是一个门类概念,但更准确、更审美。而且这两个说法也不是凭空而来,以此为审美对象的书系已出了不少——其中由翌平主编、冰心奖获奖作家创作、河北少年儿童出版社出版的“童年中国书系”,就秉承五四运动以来中国散文文脉、师宗冰心先生典雅、清丽、真情、凝练的美文风格。

“童年中国书系”从2019年启动第一辑,到2023年1月推出第四辑,前后5年时间、50本的规模,作者阵容和年龄跨度涵盖了半个多世纪来以乡村生活为主要背景的几代中国孩子的成长,及他们的“童年中国”故事。

翻阅“童年中国书系”,一个大致的抽样阅读留给我的印象——儿童文学作家笔下的乡村童年回忆是有温度、有情感的,虽然他们志不在探看今日乡村之真相,但是作为读者的我们相逢了一个个栩栩如生的童年心灵。就是说,虽然都关乎乡村童年回忆,但是儿童文学作家更着意于一个个孩子的心灵世界,他们成长之初最刻骨铭心的喜怒哀乐,他们在物质窘境时期度过的一个个日和夜,他们和自然天地、万物生灵的惺惺相惜……这些都是儿童文学作家属意的角落。这个角落之于中国大地,只是小小一隅,但是对一个孩子来讲不可小觑。这让我想起《城南旧事》里的小英子、《哦,香雪》里的香雪们,他们眼睛里的世界。因为视角的不同、审美对象的不同,也因为出版社拟定的3万字篇幅——一个恰到好处的体量,让儿童文学作家有话可说。

我在一本本装帧精美的小书里看到了童年乡村的不同样貌,一个年代的童年侧影,以及时代精神。虽然作家们笔下的童年,物质多半是匮乏的,生活也都艰难。但是因为时间这层沙漏,又有今日幸福生活映衬,作家们在回望过去时,看到的不尽是苦难。何况苦难磨砺了意志,锻打了精神,所以很多作家笔下的童年或朗阔天真,或敏感丰富,或可笑可叹可回味,可谓春风化雨、意味深长。我还在一些老作家那里看到了盎然多彩的童年,比如湘女的“鸟语森林”,充满云之南多民族文化的斑斓和传奇,“父亲的故乡”又刻印了一代人的勤勉、智慧和坚韧,个人命运伴随国家的强盛而灿烂。徐德霞的童年也趣味盎然,陌生感带动着呼之欲出的故事,吸引你一口气看完。李东华在导读里说“姜还是老的辣”,确实,越是朴实、简洁的文字,越见一个作家的写实功底,那也是作家童年生活的锻打深扎在身体里的蓬勃生命力。还有一种好是技术和艺术层面的,可能在小说那里,技术是技术,艺术是艺术,但是我读三三的《我一直想知道的那件事》,感觉技术就是艺术。三三的语言浑然天成,叙事举重若轻,她的写法不像多数作家那样一篇一个小故事,娓娓道来自己和伙伴们的童年往事,而是高度凝练,书里只有两篇长散文,一篇写舅舅的失踪,牵引出一家三代人外婆、妈妈和“我”的各般情思,这情思家国一线,人物命运起伏跌宕,读来一唱三叹。另一篇同书名的散文,我是把它当成小说来读的,主要围绕“我”和姐姐与村子里大山、小山两兄弟之间的“青春的误会”展开。三三的语言很好,动用的也是她写小说时擅长钩织故事的能力。如果它是一个真实的故事,那么我对散文的信心会更多一些。这也是我以为的“以少少许胜多多许”的好散文。

这就牵出我下面的思考。写这小文时,我读到《万松浦》杂志上方卫平主持的《贝壳谈话录》栏目,第二期主题“什么是儿童文学的艺术常识”,其中张之路和李浩的回答让我很受启发。张之路谈到当前儿童文学的几个“失落”,都是具体而言的,因为他就身处我们其中,知道儿童文学的缺失在哪里。李浩的批评相对宏观,我想做一回“文抄公”,把他的话节录出来:

“提供发现”是艺术的基本常识,就像列夫·托尔斯泰指出的那样,“越对生活有意义,文学的格就越高”——它应当同样适用于儿童文学。文学和艺术应当带我们审视和追问生活、世界,它应当能够容纳(至少部分地容纳)前人经验的综合,并在这一基础上做出自己的发现和提供。而这部分的发现和提供应是“前所未有”,或者“前人的提供远不及我的提供更深刻,更有趣,更有意味”。

李浩的这段话或许更多层面是针对儿童小说的,目下儿童小说的出版量多纷杂,如果不在这个领域浸染多年,案头或书店抽样翻看,得出这样的印象很正常。而且李浩也强调他的审视里可能有偏见和错谬,但他也声明,“我唯一能保证的,是自己的真诚”。所以,我是把它当作箴言来读的。放下小说不谈,那么散文呢?散文当然也需要提供更有意味的发现。但我也得诚恳地说,就这套书系而言,我个人的阅读感受,大部分还是满意的,也许是篇幅帮了忙,篇幅拯救了内容和叙事技巧。倘若是8万字、10万字呢?写作是一项持续性的工作,你总还会写下去。那么紧接着会不会出现拖沓和臃肿?会不会重复或者自我重复?容量的增加,也会带来结构的挑战。周晓枫在一篇谈散文篇幅的短文里说:“长短,不是判断散文好坏的标准。短散文可以很好,长散文也可以很差。……有话则长,无话则短。……不过,字数带来字数之外的东西,篇幅带来篇幅之外的结构……就像蓄积的云层成为改变沙漠面貌的雨,散文,也将因此获得某种新生。”

就童年生活这一主题来说,除了写出童年记忆里沉淀为生活事实的部分(我们称之为生活的“还原”),还更需要把所写的人与事放置在一个开阔的视野和背景里,让读者感受到时间的景深、万物丰沛的能量、人性的复杂与深刻、爱的光芒、美的沉思等。总之,好散文应当能够照见山河与众生,能够惊醒生命和生机,涵括文学的内宇宙和对这个世界的想象与建构。当然,很重要的一点,我们在语言上的自我要求。散文写得好,而且还适合孩子看的作家,我脑海里有不少,比如写《朝花夕拾》的鲁迅,还有冰心、萧红、沈从文、汪曾祺、史铁生、贾平凹、刘亮程……确实可以列出一大串。就他们的散文而言,都是“以少少许胜多多许”的美文,也都不是一个作家的副产品。