“童年宇宙”仍在生长

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-04-21

童年作为一个人一生中被反复回忆和提起的段落,也在经历着打捞和筛选。我们每一次谈论它、回忆它,都对它进行了再一次的创作。

童年在作家笔下是流变的,是活的,有生命的。只要我们还在谈论它,它就还在变化,在生长,从故乡的草木中长出远方,从乡村的泥土中长出钢筋、高楼,也从美里生长出抚慰,从尖刺中开出美丽的花。

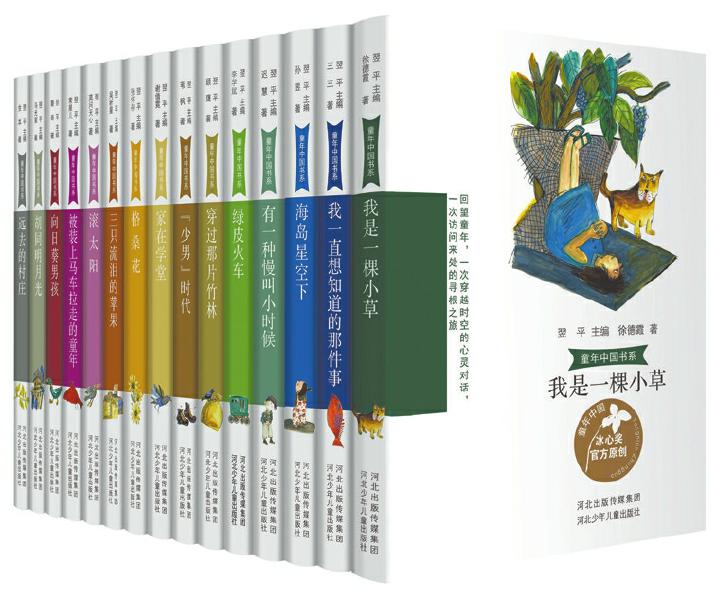

天真,所以童年更理解童年;脆弱,所以一个童年会被另一个童年抚慰。我想这是小读者阅读作家的童年的意义,也是作家书写童年的意义,更是“童年中国书系”正在做的事情。“童年中国书系”中乐观幽默、积极向上的童年态度随处可见。

徐德霞在《我是一棵小草》中写到特殊时期“大炼钢铁”的故事,用的题目是《锅没了还能吃饭》,乐观和童趣跃然纸上。让我想起小时候看的一个故事,一个人收拾仓库的时候发现了一把破掉的雨伞,他笑着说,没关系,破掉的雨伞正好可以在不下雨的时候打。直到现在,我也时常想起这句话,它能让我在很多失落的时刻笑一笑。这种乐观的态度对儿童读者而言是非常宝贵的力量。

童真的可贵在于哪怕生活粗粝如砂石,也能从中找到闪亮亮的可以扮演宝石的那颗。失去了心爱的菜园,作者只是哀呼了一声“我的菜园就这样没了!”转而又因为大大教“我”识字,大大打得一手好算盘欢欣鼓舞起来。

谢倩霓在《家在学堂》中对童年的苦与乐有神妙的表达:“在我的记忆中,童年的贫穷和困窘往往不见踪迹,浮现在眼前的,是那些闪耀着灿烂光亮的童年的魔法,那是被来自真正的童年游戏精神点亮的想象力,它无时不在,无处不在,将那些贫穷暗淡的岁月装点得富丽堂皇、熠熠生辉。”

我还发现“童年中国书系”的作者们几乎无一例外地在童年经历中提到了“读书”和“书”:马光复讲述了失而复得的《童年》和为《杨家将》《铁伞先生》《穆桂英大破天门阵》等唱本、通俗小说而沉醉的岁月;翌平写到了母亲将安徒生的《野天鹅》改成木偶戏的动人故事;陆梅把《红楼梦》里的美和童年里的美编织得如梦似花,令人神往……

或许读书是成为一个写作者的充分和必要条件,或许书籍是人与人、命运与命运勾连的隐藏线索。因为它可以跨越时间、穿越空间、冲破城市和乡村的界限,无关富饶和贫瘠。书在书中,没有隔膜地抵达每一代读者。

书是一种力量,读书便是掌握这种力量。我想,这也是“童年中国书系”想要传达给小读者的东西。

儿童美文,在我的理解里,真诚是最重要的要素之一。无论文风是诙谐的,朴实的,思辨的,真诚都是它的底色。

对于小读者来说,在虚构的奇幻世界里冒险和漫游之余,总有那么一刻,会想要踏实的、如光脚踩在雨后清凉的泥地中一样真实、纯粹的陪伴,这时候,没有比作家的童年更合适的朋友了。它是一个童年向另一个童年倾诉,也是一个童年依偎着另一个童年,是很多人的童年在一起叽叽喳喳地开会。

社会的变迁,科技的变革,都让故乡和童年的概念和面貌不断变更。“童年中国书系”的作者从南到北,从东到西,年龄层更是横跨几代人,未来,或许还有“00后”“10后”“20后”……加入“童年中国书系”的写作。从地理、时间、人文上,构造了一个中国式的“童年宇宙”。

说它是宇宙,因为它广袤,包罗万象,又带着距离审视的神秘;说它是宇宙,因为它还在生长,还在壮大;说它是宇宙,因为它始终保留着一部分未知。

我们站在童年中时,因为认识和话语权的局限,无法探知生活的全貌。那些无法破解的童年疑惑,无法再找到答案的问题,像蚌中的闯入者一样,我们渐渐接纳它,携带它,把它滋养成一颗珍珠,成为了童年美的一部分。

(“童年中国书系”河北少年儿童出版社 翌平 主编)