- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

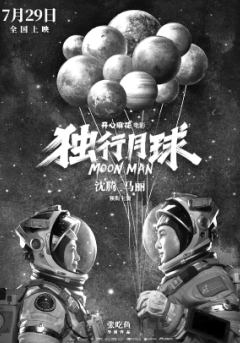

《独行月球》:幽默也可以很温暖

来源:中国新闻出版广电报 时间:2022-08-24

经历了上半年疫情下的起起伏伏,电影市场终于在暑期档迎来了票房攀升。其中,被评为“含腾量”百分之百的《独行月球》延续着开心麻花的喜剧特色,成为拉动观影热的最强“动力”。持续走高的票房、评价不俗的口碑都来自观众的正向反馈。与此同时,影片也在寻求一种突破,科幻元素的充分运用、爆笑情节中的温暖氛围营造都可以看作一种转型。

《独行月球》中,沈腾扮演的独孤月是宏大的“月盾计划”中一个微不足道的小人物。一个不起眼的维修工在8年时间里扮演着“中间人”的角色,在众人眼中似乎也活成了透明人。但当他沉溺于自己的内心世界时,快乐简直要溢出屏幕,令观众的嘴角不自觉上扬。比如,突发的撤离之前,他陶醉于演练怎么向爱慕了8年的领队马蓝星表白:惬意地仰坐在椅子上紧闭双眼,即便警示灯就在眼前闪烁也无法看到;戴着耳机沉浸在高分贝音乐中,即便撤离提示音一遍遍响起也毫无察觉。此刻的独孤月幸福地沉醉于自我的小世界,全然不知外面的世界正在发生巨大的变化。

借助独孤月的自我陶醉,《独行月球》在开篇就把观众带入了一种喜剧氛围中。随着故事的展开,一波又一波乐观、搞笑的操作,令影院里的笑声此起彼伏。错过了集体撤离、以为地球已经毁灭,独孤月进入了茫茫宇宙只剩自己的“孤独终老”模式。本以为会是一种悲伤的生活,却因种种“逆转”而变得充满快乐。

在不可控技术等诸多因素叠加之下,独孤月的生活演变成了大型的“楚门的世界”。他在月球上彻底放飞自我,与打印出来的马蓝星照片纸板约会、挑战意外发现的金刚鼠……与此相对应,地球上的马蓝星等“月盾计划”成员以及幸存百姓围观了独孤月每一天的生活。一方如入无人之境、一方可以一览无余,这本是一种尴尬,却在独孤月的泰然处之下,变成一种直面灾难的乐观与豁达。独行依旧快乐的独孤月演绎了一种直面困境、泰然处之、努力改变的乐观生活,也正因如此,《独行月球》中的“中间人”角色虽然平凡,却因为乐天而很有感染力。

影片还在喜剧色彩中融入了很多温情片段。比如独孤月明知回头去救金刚鼠会导致回营地失败,却在一番理性思考之后仍感性地掉头营救。这些温情的片段并不会削弱影片的喜剧色彩,相反让简单的欢乐有了情感上的深层依托。笑中带泪或泪中带笑本就是艺术的另一番境界。同时,影片借助音乐很好地调动了情绪与节奏,为喜剧色彩加分。

就《独行月球》来说,不论是影片本身还是演员沈腾、马丽都有一些创新转型的痕迹。虽然很少有制片方、表演者喜欢重复自己,但是创新不易,需要勇气,更需要一些厚积薄发的功力。

影片最大的创新在于科幻元素的运用。相较于沈腾此前参演的《疯狂的外星人》等影片,《独行月球》中的科幻不是简单的背景元素,而是深度融入,架构起一个有趣有料的科幻故事。为了营造影片的科幻大片视觉体验,剧组使用了5个共计超4万平方米的摄影棚,同时为了模拟真实月面,剧组更在6000平方米的影棚中铺设了200吨沙石模拟月面粉尘,全实景搭建月球基地,这些投入都带给了观众科幻特效的舒适观感。

当然,《独行月球》中众人用各种电光源“点亮”地球以鼓励独孤月等片段被指不合乎科学逻辑,牺牲一人拯救地球的结尾也被批评有模式化之嫌,但这部影片毕竟不是一部纯粹的科幻电影,而是兼具喜剧色彩。作为喜剧+科幻双重设定的影片,不必完全囿于拯救地球、英雄主义这些相对固化、单一的设定。不论是世界范围内的科幻片,还是刘慈欣的科幻小说,探讨人性、关注未来、传播温情等诸多文学元素都可以和谐融入科幻之中,这也本是科幻题材的应有之义。