追赶孩子们成长的脚步

来源:中国新闻出版广电报 时间:2022-06-24

□王安忆

这一套“少年选本”是从我多年积累的小说中挑选出来,专门提供给孩子们的。内容都是孩子的人和事,但出发点却不尽相同。大致可分为两部分,一部分是为孩子写作;另一部分则不单为孩子,而是包括孩子在内的全体读者。前一部分集中在第一册,约占总字数的四分之一,从时间顺序上说,是我尝试小说文体的初始,可说文学的起步,或者说探水。后一部分,也就是占去更大篇幅,接近四分之三的,则分散在之后的各个阶段。从内容看,前者应属“校园小说”,这样的模式多来自20世纪五六十年代,苏联儿童文学对新生共和国的影响。著名的盖达尔,他塑造的少年先锋队员“铁木儿”,成为时代形象。我至今还记得,一年级的语文课,老师总是留下5分钟的空余,读一段《鼓手的命运》,连最厌学的男生都屏息敛气,一动不动。还有一本《马列耶夫在学校和家里》,都是与我们差不多年龄,差不多生活――学校里和家里,可是却比我们运气,有着完全不同的遭遇。还记得有一部电影,名叫《彼得和七位数乘法口诀》,这位彼得每每背诵到“四七二十八”,必定念成“四七二十七”,也许只是一个口误,但影响了得数。就像一种执念,无论怎么认识和纠正,这一回改过,下一回又犯,循环往复,没有尽头。其时,城里来了一个马戏团,班级决定组织观摩,老师派彼得去买票。教室里的课桌横向七排,纵向四行,总人数为“四七二十八”。彼得默念着口诀去马戏团大篷车买票,结识了表演马术的小姑娘,说好台上台下,不见不散。很不幸,“四七二十七”的结果是少买一张票。老师说,谁犯的错误谁承担,只好你不看了。彼得眼巴巴看着全班同学欢天喜地地去看马戏,留下自己,和小姑娘的约定怎么办?最后一刻,他飞奔到家,倾尽扑满里的硬币,再飞奔到大篷车买了一张票,终于走进马戏场。演出已近尾声,辉煌的灯光里,小姑娘在小马背上上下翻腾,绕场疾行。从此,彼得忘记什么,也不会忘记四七等于二十八了。

苏联的校园小说有一种庄严的情感,来自整体性的俄罗斯文学传统,还来自少年布尔什维克的先锋精神。我以为,我国的儿童文学当是在这一背景下开拓道路,合上节拍的。著名的任大星、任大霖兄弟作家,他们提供了校园小说的本国模式。20世纪70年代末,学习写作,儿时的阅读经验适时来临,精装本的题名《谁是未来的中队长》,便是一个佐证。

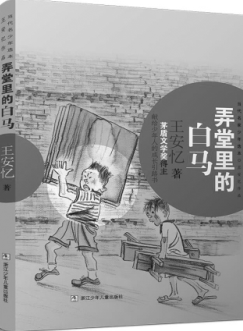

我脱离儿童文学群体已经很久,不够了解如今的状况,所以心里也很犹疑这些算不算得上儿童文学。这一切虽然并不来源于写作者自身的生活,但也还是直接或间接地发生联系,最显著的证明是,它们全是城市的故事,即便第一册的“校园小说”在狭义的“儿童文学”概念里,也在城市背景下。感性和理性的关系,前者对后者的制约,在我是逃不脱的宿命。城市是我成长的地方,想象力飞得再高也脱离不了地心引力。第二册名为《弄堂里的白马》,真有点儿隐喻的色彩。弄堂是城市里的村落,在这水泥天地里也造化着生命,从无到有,从嫩到熟,从熟到衰,再无中生有,循环往复,生生不已。建筑改变空间的结构,重建光和影的形状,草籽在墙缝着床,孵化出异类物种,无法入籍植物谱系,却也丰饶着孩子的视野。还有太阳、月亮、风、雨、大气层,依着次第的经纬度,次第的物质能量,升降、出入、来回、明灭,诞生一个繁荣的小世界。

如此这般,从小说的大类中分离出这些文字,形成一个别类,奉献给孩子们,预习成年的阅读生活。也许,更可能,他们的心智并不如我们以为的晚熟,这些文字已经滞后,被远远抛下。那么,就当作追赶,追赶孩子们成长的脚步。

《弄堂里的白马》

王安忆 著

浙江少年儿童出版社

2022年5月出版