- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

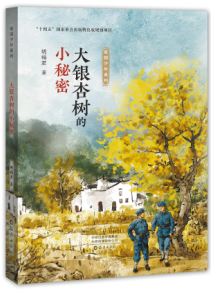

一心追寻光明的少年们

来源:中国新闻出版广电报 时间:2022-06-01

□纳杨

纪录片《与青春有关的日子》开场有这样一段话:在汉语里,人们用一种颜色和一个季节组合在一起,衍生出每一个人都会经历的一段时光:青春。青春应该怎样度过?很多年前,有一群年轻人在用生命回答这个问题。读完胡福君的儿童小说《大银杏树的小秘密》(海燕出版社),脑海里就浮现出这段话。

这部小说讲述的就是一群用生命回答青春是什么的年轻人。说他们是年轻人也许不太恰切,因为他们还只有十四五岁,甚至更小的年纪,他们是儿童,是少年,但在那个年代,战争的残酷、国家的飘摇,让他们不能拥有一个正常的童年,而是过早地投身于救国图存的历史洪流之中。并不是所有人都能在面临重大选择的关头选择正确的方向,尤其是当通往光明的路上还充满荆棘,因此,这样的时刻依然选择光明之路的人,是值得书写和纪念的。在这部小说中,小红军栓子和彭家冲的大柱、二柱兄弟俩,就是在黑暗中依然坚定选择光明的少年。

关于小红军的故事已经读过很多,但小红军栓子和一心向往红军的大柱、二柱兄弟俩的故事还是给我留下深深的印象。究其原因,主要是真实。首先,小说真实展现了孩子对红军的向往。男孩子表面上顽皮淘气,内心则是对公平、正义的自然朴素的渴望。一开始他们可能还缺少家国意识,只是凭着父辈教导的是非善恶观念产生自然的倾向。从孩子眼里看到的红军和白军在村里做的事,自然而然地让孩子亲近红军。特别是看到红军队伍里有一个与自己年纪相仿的少年时,就更觉得自己也能参加红军,为正义而战。在与栓子的交往中,兄弟俩越来越明白红军是做什么的,是什么样的精神力量在支撑着他们义无反顾地献身,又是什么样的精神力量让他们对待素不相识的彭家冲的老百姓那么和善。在深入地了解了红军之后,兄弟俩更加想要加入红军,追随红军。哥哥大柱最终和养好伤的栓子一同踏上寻找红军的路,终于达成愿望。他们知道这条路充满危险,甚至是生命危险,也依然勇往直前。从最初的为亲人而战,到为家国而战,这是那个年代里孩子们特殊的成长之路。

其次,小说真实地反映了当时当地普通老百姓的生活和心理。红军与老百姓的鱼水情是如何一点点建立起来的,在这部小说中有着真切的表现。熟悉历史的人都知道红军是如何建立根据地,并且紧紧依靠根据地的老百姓一步步取得胜利的。历史书上的短短几句话,背后有多少流血牺牲和艰苦付出。在这过程中,普通老百姓一直在艰难地生活。这样的生活是今天的人们难以想象的。小说用充盈而真实的细节,为我们再现了战争年代彭家冲老百姓的生活,仿佛带领我们穿越到那时那地。对当时人们的心理状态的细腻描写,让我们能够沉浸到当时的氛围中。大柱从向往红军到追随红军的故事是小说的主线,这一过程充满曲折,除了可以想见的困难外,最大的困难来自父母。小说通过柱儿爹、柱儿娘、干爹丁铁匠等大人对大柱参加红军的心理变化,生动地写出了老百姓对红军的看法。由此,小说也就以一个最小切口――彭家四口的遭遇,写出了红军能够取得最终胜利的重要原因,那就是一心为了人民、紧紧依靠人民。

一个讲述过去故事的小说,不仅要能够真实还原过去的生活,还要能够与今天的读者发生联系,才能打动读者。小说坚持儿童视角的书写,让孩子们易于理解,而且语言比较接近当下的语言方式,读起来没有距离感。小说设置了一个场景,让已成为老人的弟弟二柱作为讲述者,在今天已成为爱国主义教育基地的彭家冲,为前往参观的孩子们讲述当年哥哥与小红军栓子的故事,这就让过去和当下的时空产生了交集,为今天的孩子产生情感代入提供了一个入口。对今天的孩子来说,大柱、二柱、栓子等少年儿童的形象是陌生的,却又有着某种吸引力,因为他们身上有着一心追求光明的勇气,这是那个年代进步少年和青年的共同特征。这种精神,在今天的少年和青年身上依然闪耀,这也是小说能够与今天的孩子对话的深层原因。