- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

抗战时期党报宣传纪念“九一八”:

鼓舞斗志 抗战到底

来源:中国新闻出版广电报 时间:2021-09-22

□李英

战争年代,党报不仅是宣传员和鼓动员,也是组织者,还是党与群众联系的纽带,起着组织、鼓舞、激励、批判、推动的作用。毛泽东指出,在报纸上正确地宣传党的方针政策,通过报纸加强党和群众的联系,这是党的工作中一项不可小看的、有重大原则意义的问题。

1931年9月18日,震惊中外的九一八事变爆发。此后,日本开始了对东北人民长达14年之久的奴役和殖民统治。处于日寇铁蹄践踏之下的东北大地,群山低首,江河呜咽,东北民众更是流离失所,痛苦不堪。在民族危亡之际,中国共产党通过报纸等媒介发出了抗日救国的号召,掀起了波澜壮阔的抗日救国热潮。抗战时期,两大重要党报《新华日报》与《解放日报》,常会在每年9月18日发表重要社论及相关纪念文章。一篇篇白纸檄文,犹如一个个组织者,领导群众自力更生,坚持抗战;一个个油墨铅字,犹如一个个宣传员,鼓舞中华儿女用枪或用笔,血战到底!

自力更生,抗战到底

“我们中共党人,历来是坚持自力更生抗战到底的方针。十年来,我们呼吁团结御侮,抗日救国。抗战后,我们更主张加紧团结,加强国力,坚持抗战到底,反对中途妥协,打到鸭绿江边,收复东北失地。在今天,我们更应强调自力更生,准备反攻,反对俯仰依人,反对悲观失望……在纪念‘九一八’十年的今天,我们中共党人,再一次向全国声明:不论国际形势如何变化,我们总是坚持抗战到底,不达到驱逐日寇出境,决不罢休!任何困难,任何敌人的进攻,包围,封锁和烧杀,都不能丝毫动摇我们抗战的意志!即使没有任何的援助和接济,我们都决心与敌人血战到底,坚持敌后的一切抗日根据地。”这是周恩来笔下的铮铮誓言,摘自他发表于1941年9月18日《新华日报》上的《九一八十年》。

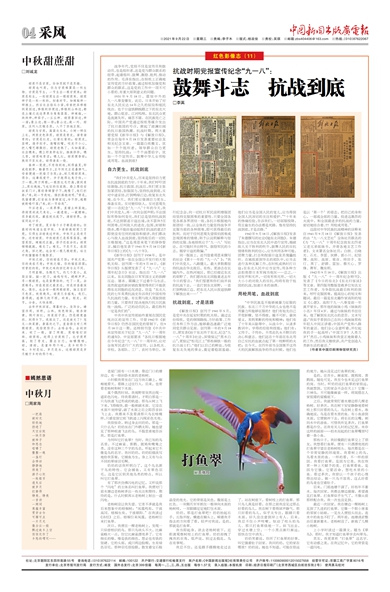

《新华日报》创刊于1938年,是中国共产党第一张在全国公开发行的大型机关报。创刊第一年的9月18日,《新华日报》头版便发表了《“九一八”七周年纪念日》社论,指出自“九一八”以来,东北同胞在日军军国主义的铁蹄压迫、屠杀、蹂躏之下过着牛马生活,虽然敌寇的新封锁政策使得我们不能获得东北同胞的近况消息,但是“东北人民的七年英勇抗战史告诉我们中国有持久抗战的力量,有长期与敌人周旋到底的力量,只要我们坚决地执行抗日民族统一战线,广泛的动员民众,最后胜利一定是我们的”。

中共中央宣传部始终重视在国民党统治区的宣传工作。尽管1942年《新华日报》仍然在国民党的管制下,但9月18日这一期,还特别刊登《中共中央宣传部关于纪念“九一八”十一周年的通知》。中宣部要求“各抗日根据地在今年纪念‘九一八’十一周年时,应对全体军民进行广大的宣传,以各机关、学校,各部队、工厂、农村为单位,举行纪念会,向一切抗日军民说明增强团结坚持克服困难的重要性。只要全国各党各派各界团结一致,各抗日根据地内部团结一致,以全体的力量坚持战争并克服当前的各种困难,即可获得最后的胜利。而对于任何悲观失望惧怕困难或忽视困难的情绪,则予以说明解释与坚持的克服。各地报纸应于‘九一八’写社论,在可能时并出特刊,鼓励军民的斗志,揭穿日寇的欺骗。”

同一版面上,还刊登着周恩来撰写的社论《第十一年的“九一八”》:“我们中共党人,八路健儿,最大多数都坚持抗战在华北敌后,有些,更游击在长城内外,在热河地区,那已经接近东北的原野了。我们愿向东北同胞重述去年今日的誓言:‘我们誓愿和你们肩并肩的抗战下去,一直打到东北原野,一直打到鸭绿江边,把东北人民从敌寇铁蹄下解放出来……’”

抗战到底,才是活路

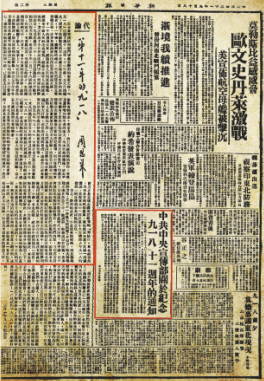

《解放日报》创刊于1941年5月,是党中央在延安时期的机关报,通过这份报纸,党的纲领路线、方针政策、工作任务和工作方法,能够最迅速最广泛地同党员群众见面。创刊第一年的9月18日,便发表《始于东北终于东北,纪念“九一八”十周年》社论,深情惦记“黑水白山”,更惦记“松花江上”那些铜铁一般的抗日战士们。“他们以自己的鲜血,为收复东北失地的事业,奠定着稳固基础。他们应当是全国人民的宠儿,应当得到全国人民深切的关注和爱护。”“十年来的惨痛经验,告诉我们,一切屈服投降,苟且偷生的办法都是死路。惟有坚持抗战到底,才是活路。”

1942年9月18日,《解放日报》发表了朱德撰写的社论《勉东北同胞》。朱德指出,应当在东北人民中进行宣传,揭破敌人关于胜利的吹牛,鼓舞人民的反抗情绪和胜利的信心,应当利用各种可能,团聚力量,打击和削弱日寇及其傀儡组织。在被敌派到华北的部队中,应当去进行各种瓦解工作,在时机成熟时打日寇;在东北人民中应当宣传,用各种方法拒绝替日本军阀当炮灰……总之,一切有声和无声,一切有形和无形,一切大大小小的对敌人的反抗,均将有助于祖国的抗战,加速日本的崩溃。

用枪用笔,血战到底

“中华民族是不能够被暴力征服的民族。东北三千万中华的儿女也绝不是用暴力所能够征服的!他们有祖先自己开荒斩棘,坚不得拔,摧不可折,豪侠爱义,英明果断的传统和精神;他们有了十年来从耻辱中、从战斗中、从诸多教训中,学得的经验和技能;他们有:父传子,子传孙,不雪此仇永不瞑目的决心和意志。他们还在十年前在东北用自己反抗的血就点起了第一枝鲜明的火把;在今天,在四年前当全国展开这伟大的民族解放战争的伟业时候,他们也是以‘第一个’的姿态,把自己的身和心,一部或全部的力量,投进这激昂的火流中,和全国最进步的抗战的力量,密切地结合着。!!用枪或用笔。”

这段对中华民族抗战精神的诠释来自1941年9月18日《解放日报》发表的由“九一八文艺社”全体社员联名的《为“九一八”十周年纪念致东北四省父老兄弟姐妹书,并寄各地文艺工作者》。文末署名全体社员:白朗、白晓光、石光、李雷、狄耕、郭小川、纪坚博、高阳、高原、梁彦、师田手、张仃、黑丁、舒群、雷加、蔡天心、罗烽、萧军、魏东明。

1942年9月18日,《解放日报》出版《“九一八”十一周年纪念特刊》,发表了《今日的东北》《东北归客谈》等文章。第四版用整版登载多位知名文艺工作者,为争取抗战最后胜利的到来,呼吁克服困难,提高信心的短文和题词。最后一篇是东北籍作家高阳的短文《心愿》。高阳于九一八事变前一年离开家乡,那年他的妹妹小鸡(妹妹的小名)年仅4岁。通过与妹妹的书信往来,他了解到东北民众的悲苦。文末写道:“我似乎看到自己在向小鸡妹妹那些年轻人中间正讲着:中国共产党和八路军的童话。他们全心全意听着,并拉起我的手一起高呼:‘中国万岁!人类万岁!’然后,小鸡妹妹和我堂正地做着人的工作,然后我又继续讲,共产党创造人类新生活的童话。”

(作者系中国印刷博物馆研究员)