- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

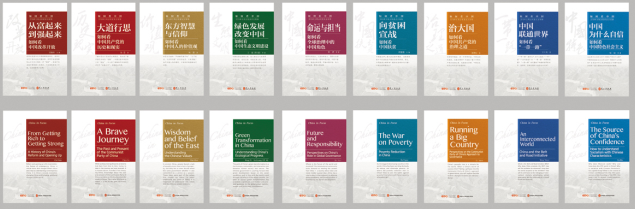

“如何看中国”丛书(中、英文版)(18册)

“大家写小书” 更好读中国

来源:中国新闻出版广电报 时间:2021-09-10

习近平总书记指出:“当今世界是开放的世界,当今中国是开放的中国。中国和世界的关系正在发生历史性变化,中国需要更好了解世界, 世界需要更好了解中国。”

当今中国,日益走近世界舞台的中央。国际局势动荡变化,各方力量此消彼长,世界同时也将目光投向中国:中国从哪里来?向何处去?中国能为世界做些什么?种种问题,大多从不同的视角集中为这样一个话题:如何看中国?这是一个很大的课题,回答起来,并不容易。

一个大国的成长,其间必然伴随种种曲折和坎坷。我们时常看到一些外国朋友对中国怀有成见,听到一些歪曲中国的声音。凡此种种,大多源于不了解。而澄清这些误解的过程,也是在回答“如何看中国”的过程。

我们推出这套“如何看中国”丛书,正是对关注中国的外国朋友的一种回应。

这套书的整体立意是:聚焦中国热点话题,以讲故事的方式,展现新时代中国共产党领导中国人民取得的伟大成就,让世界更好地读懂中国。

“如何看中国”这个话题,是一个庞大的题材,选择切入角度、设置话题,尤为重要。这些话题,要突出前沿、贴近时代,更应该是外国朋友所关注的。丛书最终明确了整体定位和话题设置方向:聚焦党的十八大以来中国政治、经济、社会、文化、外交、生态文明等若干重要方面,聚焦国际关注的中国热点话题,每册突出一个主题,尤其注重梳理新思想、新变化,突出新时代的辉煌成就,有针对性地展示中国形象、发出中国声音。最终设置的这些话题中,有的是回顾中国共产党的历史,有的是阐释中国共产党的治国之道,有的是讲述中国改革开放的光辉历程,有的是解读中国特色社会主义的优越性,有的是阐述中国人的价值观,还有全球治理中的中国角色、“一带一路”、精准脱贫、生态文明建设等关于中国发展的热点话题。应该说,这些话题都是外国朋友比较关注的。当这些话题汇集起来,回答“如何看中国”便有了一些视角。

丛书定位为“大家写小书”,旨在打造一套帮助外国读者读懂中国的权威但轻松的读本。因此,选择好作者非常重要:一是专业权威,二是善于讲故事。项目组从每个话题入手,遴选一批马克思主义理论、政治学、经济学、社会学、哲学、国际关系学等研究领域的专家学者,经过反复论证和筛选,确定了与9个话题对应的9位理想作者。其中,由原中央文献研究室副主任陈晋写中国共产党的历史,原中央党校副校长李君如写中国共产党的治国之道,原中国扶贫开发协会会长胡富国写中国的精准脱贫,中国(海南)改革发展研究院院长迟福林写中国改革开放,等等。

为讲好故事,增强可读性,丛书创新性地采用“正文+链接”板块的体例,与正文配套设置一定量的链接,解释正文行文不便中断表述而又需要解释的问题,以及在正文之外需要重点阐释的问题。链接主要包括:一是“如何看”链接,切合丛书“如何看”的视角,提炼国内外专家学者的重要观点,对一些内容进行阐释;二是延伸阅读,设置“故事”“背景”“事件”等链接,讲述故事,对一些需要向外国读者进行解释的术语、概念、背景知识等进行解释。

为真正实现中国内容、国际表达,丛书充分考虑国外读者的思维和阅读习惯,改进以往先中文稿后译外文稿的思路,在编撰过程中邀请中外专家共同进行书稿创作、编辑,使外文稿真正实现编译特色,做到用国际话语向海外读者解读中国,让丛书不仅走出去,还要走进去。

丛书中英文版共18本书,从项目开始策划到中英文版全部出版,只用了不到7个月时间。要在短时间内组织、策划、编辑、出版一套贴近时代、权威好读、制作考究,并且获得良好国际国内反响的好书,离不开一支精良团队的整体协调、分工协作。丛书的整体运作团队包括相关领导牵头下的丛书编委会、丛书顾问团队、丛书审稿专家团队、丛书编译出版部、丛书营销推广团队。项目一经启动,各团队即各司其职,分工协作,通过多轮集中会议、微信群讨论等方式,对项目策划、编写、翻译、出版、营销等细节进行反复商讨,确保论证严密,集思广益,形成最优方案。为确保进度,项目组形成定期进度更新机制,每个项目的责任编辑定期汇总各自项目各个环节的最新进展,并提出项目运转过程中遇到的问题,由丛书项目负责人统一汇总,及时解决遇到的问题。最终,经过团队通力合作,确保了这套精品图书的高效出版,及时发出了“如何看中国”的中国声音。

在中国共产党的领导下,中国一直在坚定不移地走中国特色社会主义的发展道路,积极自信地向着建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而努力。英语中有一句流传很广的谚语:“事实胜于雄辩”,这也可以说是“如何看中国”的一个恰当注脚。

我们希望,这套书可以成为一扇看中国的窗口,让更多的朋友了解中国。