- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

助力核心价值观在青年中传播落地

来源:中国新闻出版广电报 时间:2021-08-31

□苏航

(本版图片均为资料图片)

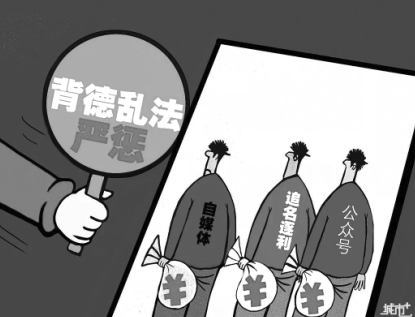

近日,中央网信办连续发布数项专项整治行动信息,直指“饭圈”乱象、商业网站平台和自媒体违规采编发布财经类信息、移动应用程序PUSH弹窗违规及过滥推送等广大网民苦之久矣的互联网顽疾。各项整治部署切中时弊,体系完备,措施有力,充分展现了监管机构“不获全胜不收兵”的决心,引发舆论广泛关注。

在中央网信办有关公告中,相关整治行动被上升至“维护网上政治安全和意识形态安全、营造清朗网络空间”的高度。这一表述,无疑是对整治目标与预期效果的权威性破题,也标志着我国网络强国建设和网络空间治理正在迈向更高水平。

在庆祝中国共产党成立100周年大会上,习近平总书记指出,“敢于斗争,敢于胜利,是中国共产党不可战胜的强大精神力量”。他曾在多个场合强调网络意识形态斗争的重要性。2015年5月,习近平总书记在《坚决打赢网络意识形态斗争》中强调,“网络意识形态安全风险问题值得高度重视。网络已是当前意识形态斗争的最前沿。掌握网络意识形态主导权,就是守护国家的主权和政权。”2018年4月,他在全国网络安全和信息化工作会议上讲话指出:“坚决打赢网络意识形态斗争,维护国家政治安全。历史和现实反复证明,搞乱一个社会、颠覆一个政权,往往先从意识形态领域打开缺口,先从搞乱人们思想入手。互联网是我们面临的最大变量,在互联网这个战场上,我们能否顶得住、打得赢,直接关系国家政治安全。”

因此,此轮针对扰乱互联网健康发展的若干乱象开展专项整治,是掌握网络意识形态主导权的关键。

“饭圈”文化形成“思想垄断”

当前互联网生态日益包容、多元、开放,但也暗含意识形态风险。

中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》表明,截至2020年12月,我国网民规模达9.89亿,互联网普及率达70.4%,每周人均上网时长达26.2小时,50岁及以上网民占比明显提升。在线上线下生活中,参与群体的同构性、应用场景的交融性及使用时长的专用性,决定了网络空间早已不是现实结构的表现与映射,而是人类生活中利益与意义的平等塑造者。无论将意识形态作广义或狭义理解,它均无法独立于网络空间中的生产,以及随使用而发生的再生产过程,并在其中或被加强,或被维持,或被替代,或被扭曲,这一过程随着自媒体的出现日渐加剧。

此种现象,在青少年网络亚文化群体即圈层中得到鲜明体现。与中老年网民相比,青少年网民的网络表达能力更娴熟,生活场景相对同质化,这些特点决定了他们具有更强的网络文化生产能力与更为集中的网络产品消费需求,也更有冲动在网络空间开辟免于被监管的亚文化场域。与由算法形成的“信息茧房”相比,这些亚文化场域具有更强的回声和极化效应,也即在发生分歧或争端时,往往更为极端或谓“纯粹”,或是对主流价值表现出一定轻蔑的观点得到更多认同,由此便可能产生突破社会价值谱系的意识形态威胁。

例如,在一些青年文化社区中,针对“996”等社会弊病的讨论板块,往往沦为反体制言论与谣言的滋生之地;而将软色情信息称为“福利”“飙车”,将涉性违法犯罪戏谑地称为“卖银(淫)”“炼铜(恋童)”,并以“重工业”加以暗指,也屡见不鲜。

在激烈的娱乐竞争环境中,“饭圈”已非粉丝们交流爱好的兴趣社群,而异化为以打投应援等为目的,对思想与行为施加压力控制的功能性组织。哪怕在“脱粉退圈”,或是偶像人设崩塌之后,由于社会心理学意义上的认知失调效应,粉丝仍将不自觉地合理化偶像对自己的影响。比如在部分艺人因犯罪行为被采取强制措施后,个别粉丝仍然发表“受害者有罪”“集资劫狱”“做他的妃子”等极端言论。而此前一度引发热议的“粉丝为打投倒牛奶”事件,也展现了在政治体制、法律制度与社会舆论对节约食物已形成高度共识的背景下,“饭圈”文化如何对粉丝形成“思想垄断”与行为控制,并抵制了社会价值影响与广泛宣传动员。

净化网络环境需要主动出击

构建良好网络生态,是互联网健康发展之所需。首先应当明确,近年来包括互联网法治建设在内的互联网治理进程,使知识产权和人格权利受到保护、文化自信显著增强、正能量空前充盈,为中国网民营造了积极健康的网络环境。网民的网络言行日益理性平和,使得不少错误思想与极端言论被逐步淘汰,退出了互联网空间。但是打赢网络意识形态斗争不能只靠网络自净能力。

一方面,在互联网治理中践行“以人民为中心”理念,需要聚焦“短期性”。从长远来看,“饭圈”“黑嘴”等乱象会引发网络秩序的负反馈,互联网共同体会自发将非理性、不经济行为排除出场,形成均衡。但在这一过程中,形成错误价值观的年轻网民、被误导投资造成损失的金融消费者难免成为市场出清的“必要成本”。前一段蹿红的“人类高质量男性”,直播后建立年费高达7.5万元的付费粉丝群,就是打着割完“韭菜”就跑的盘算。因此,如何通过创新治理手段缩短调整过程,最小化社会成本并减少负外部性,将是对网络治理水平乃至网络执政能力的重要检验。

另一方面,根除网络乱象需要协调好“两个市场”。如今,互联网体现为两个市场的叠合,一是产品与服务的市场,一是信息与观点的市场。两个市场自有规则,但也逐步服从于对方的逻辑。比如,近日某传媒公司宣布旗下偶像组合少年团出道,成员中最大的11岁,最小的年仅7岁,引发一片哗然。事实上,这不过是对“成长型偶像”这一商业理念的极端实践。也即通过“养成”偶像为粉丝提供的参与性、亲近感、互动性,去激发其消费能力。但这也不免刺激了粉丝的掌控欲,消解了进行客观理性判断所必需的心理距离。

网络秩序固然在不断规范,但如果没有监管这只“帮助之手”的引导,在资本规律的支配和利益相关方的“共谋”下,无视价值判断的商业营销必定持续翻新,营造清朗网络空间也就无从谈起。

专项整治体现网络治理能力创新

提升网络执政能力,需要构建更加科学合理、快速响应的互联网法治体系。当前互联网行业仍然是变革最为迅速、创意最为密集的行业之一,作出前瞻性判断比较困难,如何建立监管适度的法律框架更加考验立法水平,但是业界对于科学立法抱有日趋强烈的期待。原因在于,将业务向互联网迁移原本是降低交易成本的重大契机。但如果企业因缺乏法律规则提供的边界指引,而不得不担忧因“人设崩塌”“题材翻车”引发预期外损失,将不可避免抑制交易活力,也会劣化网民的使用体验。制度经济学在互联网领域依然奏效:有效市场必须以法制完备为前提。

此外,传统法律手段尚不足以应对互联网治理挑战。不少在法律起草阶段的管理难题,可能在审议出台前就已经随着行业转型而不复存在。而法律规则的抽象与一般性特点,也决定了它很难对某一具体而微的社会现象进行针对性调控,因而需要更为灵活的管理手段。本轮整治中,中央网信办针对滥用PUSH弹窗划定若干红线。如果在法律层面对一个这样细微的交互设计进行调整无疑是浪费资源,但它又往往是谣言和低俗信息突破圈层,在舆论场广泛传播的重要途径,还会对积极价值和正面信息形成排挤。如此监管措施,既符合法律赋予的职责要求又充分、经济,是颇为亮眼的管理创新之一。

最后,本轮治理因应互联网特点完善了归责逻辑。如果依据传统法律理论,偶像艺人对于自发形成的粉丝团体不负有管理义务,如果其未曾授意,对粉丝侵害他人造成的损失也不必承担法律责任,这就形成了艺人单向获益、粉丝自行买单的格局。有关通知以要求网站平台对明星经纪公司的引导责任进行明确规定的形式,在坚持公权力“法无规定不可为”的前提下,为艺人一方设定粉丝管理和价值引领义务,对于构建正面偶像粉丝关系,助力社会主义核心价值观在网民尤其是年轻网民中传播落地,具有纲举目张的意义。