红都延安里的红色书香

来源:中国新闻出版广电报 时间:2021-02-25

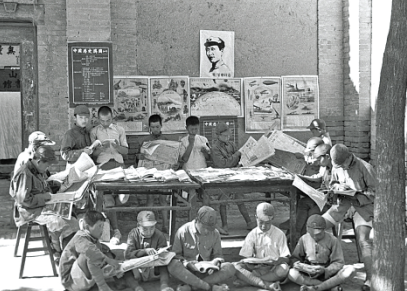

沉浸在红色书香中的延安少年。

哈里森・福尔曼 摄

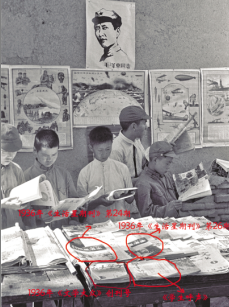

1937年中山图书馆前,小读者在阅读书、报、刊。

哈里森・福尔曼 摄

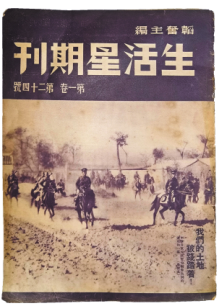

1936年《生活星期刊》第一卷第24号封面刊登了关于绥远抗战的新闻照片《我们的土地被践踏着!》。

吴宝基 摄

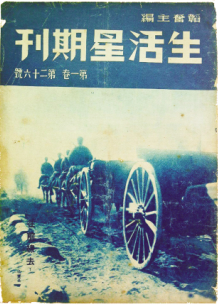

1936年《生活星期刊》第一卷第26号封面刊登了抗战新闻照片《往前线去》。

吴宝基 摄

上面这张高清的照片并不是剧照,而是真实的照片。照片定格于1937年夏天,那一刻日光灼热,而这16位少年则在树荫遮蔽下读书。透过画面,仿佛听得到蝉鸣声和翻书纸响。这幅外国记者拍摄的老照片,背后隐含着一个怎样激情燃烧的红色历史故事?

他们是谁?在哪里?

西安事变之后,国共两党达成一致抗日的共识。1937年1月13日,中共中央从保安迁往延安。为满足各机关干部阅读书报的要求,1937年5月在延安建立了以孙中山先生的名字命名的中山图书馆。1937年5月,中山图书馆在《解放周刊》第五期刊登了由理事董必武、林伯渠、徐特立3人联合署名的《陕西延安中山图书馆启事》。《启事》宣布“同人等为纪念伟大救国领袖起见,且鉴于在迅速完成抗日一切准备之过程中应在文化上理论上武装民众头脑,爰发起中山图书馆于陕西之延安”,呼吁“全国各文化机关、救国团体与各救国先进对敝馆赐以各方面之援助,广为捐助各科书籍,以及杂志报章”。延安中山图书馆从此诞生并传承至今。这张照片中,左侧门框后,中山图书馆的牌子只露出了一半,而这馆名是由毛泽东亲笔题写的。

“七七事变”之际,全国人民抗日激情空前高涨,此时的延安逐渐成为全国抗日中心。“到陕北去”的召唤响彻大地。全国各地许多爱国志士和进步青年,为了学习革命理论,学习抗日战争的战略战术,一批又一批奔赴延安。照片中的16位青少年便是其中的代表,他们的学习生活被1937年夏天到访的美国战地记者哈里森・福尔曼拍摄了下来。福尔曼是美国20世纪著名战地记者,他因在中国长达20年的新闻报道生涯而享有很大的声誉。从1937年起,他多次造访延安,拍摄了大量新闻照片。其著作《红色中国报道》(《北行漫记》)立体、生动地向世界讲述了真实的红色中国故事。直到今天,他的很多摄影作品仍被视为反映当时中国革命的重要记录。

小红军们身后的墙上贴着毛泽东的石印头像海报。头像来自美国记者埃德加・斯诺于1936年拍摄的照片。照片中的毛泽东头戴红星八角帽,红光满面、神采奕奕。这张照片伴随着期刊、报纸、书籍和海报在海内外的印刷发行,成为燎原的星星之火,将毛泽东和中国工农红军的光辉形象传遍了全世界。除了毛泽东肖像海报,墙上还有中国历史挂图以及多幅军事知识挂图。两张拼接的书桌上则摆满了报纸和书籍。16位帅气少年,有站着的,有坐凳子的,更有坐地上的,津津有味,甘之如饴。读得哪些书报刊呢?报纸以延安中央印刷厂印发的《新中华报》为主。期刊则有10余种,既有陕甘宁边区印刷的刊物,也有来自上海、武汉等地的进步刊物,包括《解放周刊》、《生活星期刊》第24期和26期、《文学大众》创刊号、《文化》第一卷创刊号、《学生呼声》,等等。

《生活星期刊》在这其中特别醒目,书桌上不仅摆放着两期,小红军手里捧读的也有。这份受到热爱的刊物是由呼吁全民抗战的七君子之一,“吾党的光荣”的出版家邹韬奋创办的。1936年夏,邹韬奋将自己在香港办的《生活日报》副刊《生活星期刊》移到上海宣传抗日救亡。为了体现新闻性,杂志在上海、南京、天津、北平、广州,以及东京、纽约、伦敦、巴黎、莫斯科、柏林等重要地方,都约定了有丰富经验的通讯员,经常提供各地经济、政治、社会等方面的报告,密切配合当时的形势发展,反映国内民众抗日救国的呼声。邹韬奋本人也撰写了《急迫救亡的两个条件》等文章。1936年8月,日军进犯绥远,驻军傅作义等部及爱国民众奋起抗战,这一壮举振奋了人们的抗战热忱。邹韬奋在《生活星期刊》第一卷第24号封面刊登了关于绥远抗战的照片,之后更是发表了社论《援助绥远前线将士》,对绥远抗战给予巨大的精神和物质支持,他本人则因此身陷囹圄。观赏老照片,品读旧文物,仿佛走近那段激动人心的岁月,穿越时空,革命志士和红色文物在新时代熠熠生辉。

书卷多情似故人。斯人已逝,文物留存。这些珍贵的红色书、报、刊,成为我们永远的红色记忆,成为中华儿女薪火相传的红色文脉,成为中华儿女的红色基因。保护和利用好它们,传承红色精神,激发广大群众的爱国热情,为振奋民族精神提供丰厚滋养,是新时代新闻出版工作者的新使命。正如毛泽东到中央印刷厂礼堂讲话时指出:“你们是新闻出版单位,要搞好党的宣传工作,及时把党的主张、方针政策传送到人民中去,去发动广大群众。”百年前,正是这一批又一批文化食粮,传播出革命的新闻,吹响了红色号角。在嘹亮的号角声中,中华儿女在中国共产党的领导下,最终站了起来!今天,久经磨难的中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。让我们铭记红色历史,让革命文物绽放红色光芒!

(作者单位:中国印刷博物馆)