- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

从文献中读懂百年党史

来源:中国新闻出版广电报 时间:2021-02-25

中共六大会址。

红一、红二、红四方面军部分同志合影。

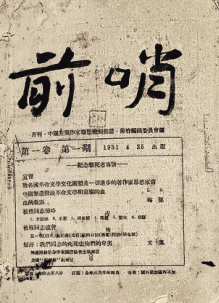

中国左翼作家联盟机关杂志《前哨》1931年4月25日创刊号。

2018年11月5日,以“新时代,共享未来”为主题的首届中国国际进口博览会在上海开幕。

(本文图片选自《文献中的百年党史》)

今年是中国共产党成立100周年,在此之际,我们推出了党史专家李颖二十年磨一剑的经典之作《文献中的百年党史》。这是一部全面生动、通俗易懂的党史读物,每年选取一件(组)珍稀文献、一个(组)重大事件,每个事件既能独立成篇、深耕细作,又能前后接续、以点带面,串联起中国共产党艰苦卓绝而辉煌光荣的百年奋斗史。

李颖是中共党史和文献研究院第二研究部主任,长期从事党史研究,具有深厚的学术积淀和写作功底,这本书牢牢把握住党史的主题主线和主流本质,处处体现出深刻精微与准确规范:在描述中国共产党取得的成就时,能够勾连前后发展脉络,比如作者从改革开放以来的扶贫开发工作,写到2020年脱贫攻坚任务完成,展现了中国共产党一步一个脚印,为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴的初心和使命。在写到第五次反围剿的左倾错误时,作者也能秉持实事求是的态度予以评价,并重点展现我党在遵义会议中的纠正和反思,揭示了我们党如何在曲折中探索前进,更揭示了中国人民为何要坚定选择共产党、拥护共产党的历史必然性。

为了更生动细致地展现党史事件的原貌,作者在文献史料的搜集上也深下苦功,收录了大量可靠的珍稀文献、照片,而且以图证史、以图补史,巧妙地将其与内容结合起来,达到图文并茂、文质兼美的效果。比如提到中共六大会址,其确切地点到底是兹维尼果罗德镇还是五一村?李颖用颇有悬念的叙述开篇,引起读者兴趣,最后用自己亲赴莫斯科找到的珍稀文献为佐证,将这一迷雾层层剥开,循序渐进,还附上了自己拍摄的六大会址的展览馆照片,让读者有直观感受,又印象深刻。

书中近400幅历史图片,为党史阅读增添了趣味,写出了一部读者喜欢读、读得懂的通俗党史读物。

本书对于每年事件的编排取舍精当,注意突出所选事件的“双重意义”:既要是当年最重要、最有代表性的事件,也要在百年的历史长河中具有历久弥新的价值。比如1949年,作者略写人们耳熟能详的开国大典,而详写毛泽东提出的“两个务必”,反映出毛泽东对新生的人民政权实现长治久安的忧思和对党的性质宗旨的深刻认识。而60多年后,习近平总书记再次提出“两个务必”,将艰苦奋斗的作风延续发扬,赋予其新的时代内涵,表现中国共产党初心不改、矢志不渝,从胜利走向胜利的精神。这样的书写,可谓意料之外,又在情理之中,展现了作者的不凡功力。

书中相当注重细节的刻画,关注小人物在历史洪流中的作用,加入了大量反映人民生活的真实片段和珍稀实物,这是我们平常很难见到的。比如土地改革时的一张个人房屋执照、一张手工艺人的会员证、一幅改革开放后乡镇工厂里生产床单的女工照片、武汉市抗洪救险时16名共产党员签署的生死牌等,从普通人的角度折射出了时代原貌,充分反映了党的历史也是人民群众的历史,深入贯彻“以人民为中心”的发展思想,让每一个人读来都深有共鸣,并且时时有前后呼应之感。

阅读这部党史的过程,也是一个发现的过程:从看似熟悉的党史资料中,发现不熟悉的新史料;又从不熟悉的新史料中,发现我们所熟悉的共产党人不变的初心。我党的理想与信念,正是这样通过党史代代相传,为越来越多的年轻人所熟知,永续传承,世代发扬。

在全媒体时代,党史除了纸质文献以外,更走向了立体化、多元化的传播道路。上海人民出版社一直积极创新融合手段,扩大传播效果,让党的创新成果和党史研究成果飞入寻常百姓家,这本书就是一个很好的范例,通过开发文创、音视频等手段,为读者呈现了一部形态丰富、时尚便捷的“掌中书”:

一是将文献的概念融入主题周历、笔记本、“为中华崛起而读书”联名铅笔之中,借助新潮实用的文创产品,让党史文献与红色文化真正走进日常生活,焕发新时代新活力。二是同步在喜马拉雅上线了有声版图书,并在书中嵌入二维码,实现党史的悦读、悦听。三是富有创意地采用了高科技形式,与科大讯飞合作开发《文献中的百年党史》“云展厅”,接上电子屏或戴上VR眼镜,让读者身临其境,边看、边触摸、边感受。如此一来,才构成了这部音视频画、多维立体的最美党史,大大提升了图书影响力。

这次策划和出版此书,也是我们重新思考如何做好党史读物的过程,只有持续创新出版业态、产品形态、图书样式,才能让党的声音传得更开、传得更广、传得更深入。“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”在《文献中的百年党史》这声“号角”之后,我们将带着此次的经验继续努力,“坚定文化自信,坚持改革创新,打造传世精品”,为人民奉献更多优秀精神文化产品。

(作者系上海世纪出版集团总编辑、上海人民出版社社长)