- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

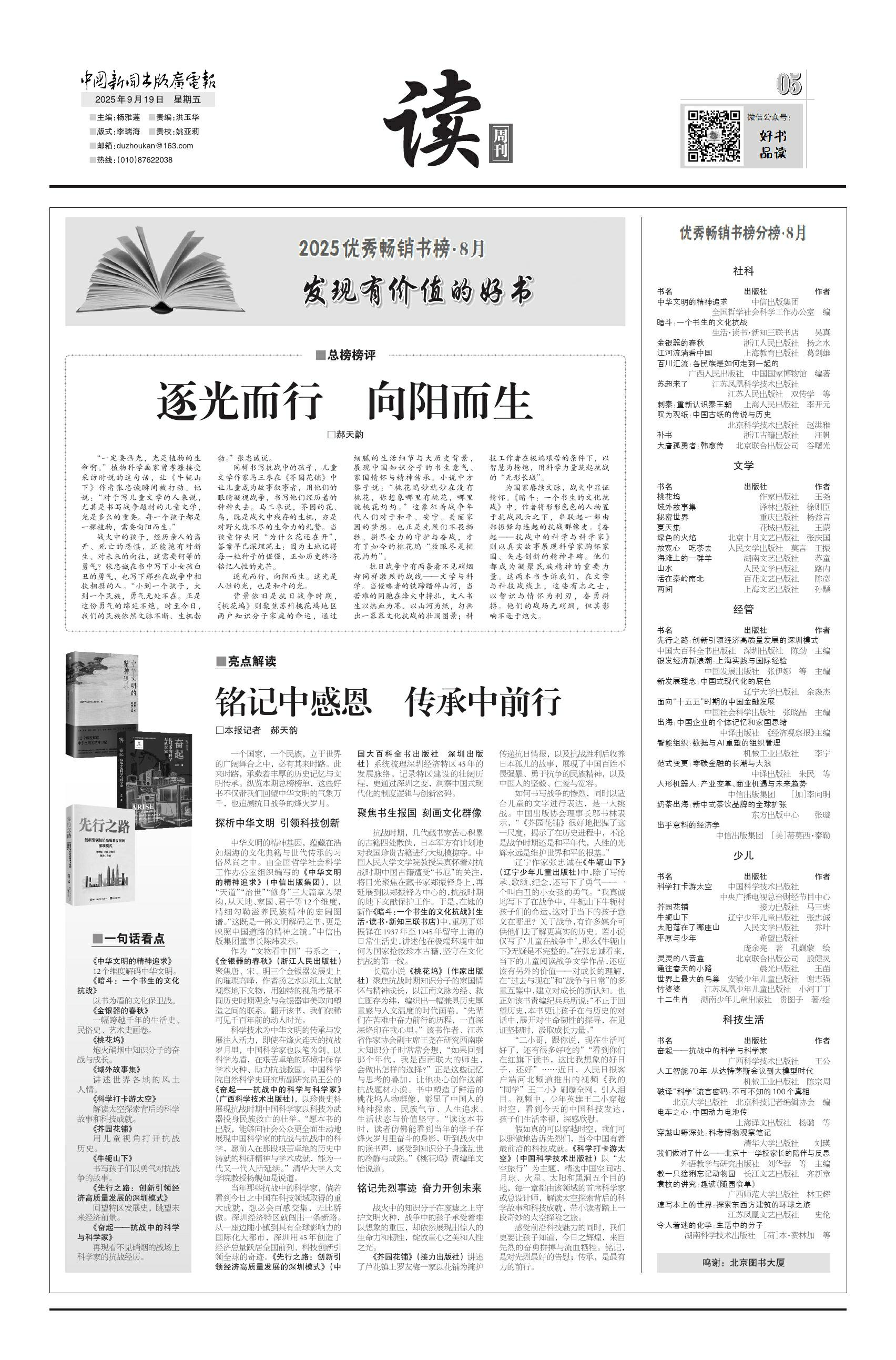

逐光而行 向阳而生

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-19

“一定要画光,光是植物的生命啊。”植物科学画家曾孝濂接受采访时说的这句话,让《牛轭山下》作者张忠诚瞬间被打动。他说:“对于写儿童文学的人来说,尤其是书写战争题材的儿童文学,光是多么的重要。每一个孩子都是一棵植物,需要向阳而生。”

战火中的孩子,经历亲人的离开、死亡的恐惧,还能抱有对新生、对未来的向往,这需要何等的勇气?张忠诚在书中写下小女孩白丑的勇气,也写下那些在战争中相扶相携的人。“小到一个孩子,大到一个民族,勇气无处不在。正是这份勇气的绵延不绝,时至今日,我们的民族依然文脉不断、生机勃勃。”张忠诚说。

同样书写抗战中的孩子,儿童文学作家马三枣在《芥园花铺》中让儿童成为故事叙事者,用他们的眼睛凝视战争,书写他们经历着的种种失去。马三枣说,芥园的花、鸟,既是战火中残存的生机,亦是对野火烧不尽的生命力的礼赞。当孩童仰头问“为什么花还在开”,答案早已深埋泥土:因为土地记得每一粒种子的倔强,正如历史终将铭记人性的光芒。

逐光而行,向阳而生。这光是人性的光,也是和平的光。

背景依旧是抗日战争时期,《桃花坞》则聚焦苏州桃花坞地区两户知识分子家庭的命运,通过细腻的生活细节与大历史背景,展现中国知识分子的书生意气、家国情怀与精神传承。小说中方黎子说:“桃花坞妙就妙在没有桃花,你想象哪里有桃花,哪里就桃花灼灼。”这象征着战争年代人们对于和平、安宁、美丽家园的梦想。也正是先烈们不畏牺牲、拼尽全力的守护与奋战,才有了如今的桃花坞“放眼尽是桃花灼灼”。

抗日战争中有两条看不见硝烟却同样激烈的战线——文学与科学。当侵略者的铁蹄踏碎山河,当苦难的同胞在烽火中挣扎,文人书生以热血为墨、以山河为纸,勾画出一幕幕文化抗战的壮阔图景;科技工作者在极端艰苦的条件下,以智慧为枪炮,用科学力量筑起抗战的“无形长城”。

为国家赓续文脉,战火中显证情怀。《暗斗:一个书生的文化抗战》中,作者将形形色色的人物置于抗战风云之下,串联起一部由郑振铎勾连起的抗战群像史。《奋起——抗战中的科学与科学家》则以真实故事展现科学家胸怀家国、矢志创新的精神丰碑。他们都成为凝聚民族精神的重要力量。这两本书告诉我们,在文学与科技战线上,这些有志之士,以智识与情怀为利刃,奋勇拼搏。他们的战场无硝烟,但其影响不逊于炮火。