- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

我们的队伍向太阳

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-08-07

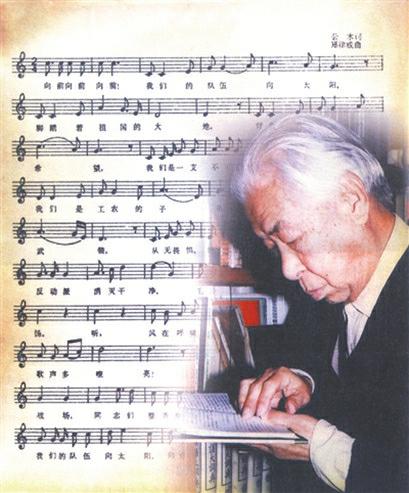

公木

“向前,向前,向前!我们的队伍向太阳,脚踏着祖国的大地,背负着民族的希望,我们是一支不可战胜的力量……”每当听见《中国人民解放军军歌》那雄壮的歌声,我就想起歌词作者、我国著名诗人、学者、教育家公木先生。

公木先生1910年农历五月十五日生于河北辛集北孟家庄,今年是他诞辰115周岁。公木一生对国家、民族和人民贡献卓著,在现代诗歌创作、学术研究、教育实践等方面有很高的地位。

公木原名张松如,公木是他常用的笔名。他1930年1月在北师大求学时加入共青团,从此走上革命道路。1937年卢沟桥事变后,他和夫人辗转到西安,把幼女寄养在一户人家,前往山西抗日前线参加抗敌工作。1938年8月为护送几位不适于在前方工作的女同志回后方,西渡黄河,到达了延安。在抗大学习4个月,在此期间入党。未及结业,调任抗大政治部宣传科任干事,业余时间从事诗歌创作。1939年七八月间,在延安和郑律成合作创作由8首歌曲组成的《八路军大合唱》,其中的《八路军进行曲》后来成为《中国人民解放军进行曲》,另一首《八路军军歌》则伴随着抗战烽火传唱四方,在艰苦的岁月里起到坚定抗战必胜信心的作用。后任胡耀邦直接领导下的军委直属政治部文艺室主任。1942年作为部队文艺工作者代表参加延安文艺座谈会。抗战胜利后到东北创办大学,有拓创之功。1953年在鞍钢搞职工教育颇有成效,受到毛泽东的肯定和赞扬。1954年10月,周扬出面调公木到北京,任中国作家协会文学讲习所所长。党的十一届三中全会后,右派冤案得以平反,任吉林大学副校长、吉林省作协主席等职。

公木的一生是追逐理想、坚守信仰、追求真理的一生;是青少年时代就投身革命洪流,为祖国繁荣富强和民族解放事业奋斗的一生;是“以诗歌为生命”,为人民勤奋创作奉献文艺精品的一生;是以极大的热情投入教学科研,“甘化泥土润花根”,为国家建设事业培养大批栋梁人才的一生。他是人们获取事业成功,特别在逆境中进取实现人生目标的学习楷模。

我是公木先生的学生,因为写作《公木评传》,我和他前后交往30余年,多得益于公木老师的教诲,也和他建立了深厚的感情。屈指算来,公木先生已离开我们近27年了。时间是最好的过滤器,一些喧哗的东西过时了,一些虚幻的东西消失了,一些模糊的东西更加模糊,而一些真切的东西却更加真切,所谓“尘埃落定”,我们对一些事物认识得更加清楚。时光的流失,更凸现出他境界之高远、诗艺之高超、人格之高尚,他取得的成就用“丰功伟绩”形容也不过分。诚如有人所言,人这一生在事业上有一个亮点就很不错,他却有一连串的亮点;人这一生能在事业上登上一座高峰已属不易,他却到了几个高峰的峰顶。我们钦佩其业绩,更敬佩其人品,许多学生尊老师为“完人”,虽然有些过誉,但也是肺腑之言,他的有教无类、诲人不倦、亲切和蔼、善良仁厚、质朴无华给许多人留下深刻印象。公木先生一生对国家、人民和后世的贡献是多方面的。

一是投身革命事业,为革命胜利和社会主义现代化建设作出贡献。

二是投身文学事业,在诗歌、歌词、戏剧等多方面取得创作成果,对鼓舞人民、教育人民、影响社会起到了积极作用。

三是投身教育事业,创办东北师范大学,执教吉林大学,从事大学教育、职工教育、文学人才培训,桃李满天下,春风育英才。

四是投身科研事业,在文学史、诗歌史、诸子研究、寓言研究方面取得多项重要研究成果,提出“第三自然界”重大研究课题并进行了深入研究,在学界引起反响。

在长期学习研究公木先生生平事迹的过程中,我深深感到公木先生身上有一种精神磁场,有一股一般人所不具有的精气神,我将其概括为“公木精神”,它的基本内涵包括五个方面。

一是肩负重任勇往直前的军歌精神。向前,向前,向前,不可阻挡,永远向前,这就是军歌精神,“脚踏着祖国的大地,背负着民族的希望”,使我们勇于牺牲,不敢稍有懈怠。写出军歌歌词、深解歌词立意的公木,一定比一般人更能深刻领会军歌精神。和平时期他依然发扬军歌精神,从事教学和科研,身上有一种一直向前不知疲倦的老黄牛精神。公木说:“活着一天,就要思索一天,工作一天。”可谓“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”。

二是朝向光明百折不回的坚定信仰和追求真理的精神。追求真理,探寻社会发展规律并按照规律前进,是共产党人和革命者的内在品质。公木的一生都在为追求真理而奋斗,甚至为之遭遇曲折,给人生带来诸多磨难。尽管如此,公木也不改变对真理的追求。“真理如大道,崎岖没尽头。不诩能占有,只要肯追求。”(《公木旧作诗抄》第135页)他说过,真话不一定是真理,但真理必须是真话,而且只有说真话,便意味着追求的是真理。他主张“诗人是真理的战士,他拂去蒙蔽正义的灰尘,使罪恶低头而战栗”(公木《谈诗歌创作》)。

三是献身教育事业甘为人梯的园丁精神。公木一生长期从事教育事业,可谓桃李满天下。他热爱教师这个职业,喜欢听老师这个称呼,愿意站三尺讲台,乐意和学生打交道,他像园丁一样为幼苗浇水、施肥、培土,看他们一天天成长为参天大树。他关心带助年轻学子的事例有很多。一天公木到吉大中文系取信件,看到一个妇女带孩子来校报到。攀谈中知道该新生叫赵雨,家中遇到困难,好不容易凑齐学费,公木心里便有所惦念。后来他又观察得知赵雨勤奋好学,基础扎实,便在多方面予以关照,毕业时建议其留校。但按学校规定,本科生不能留校,为此公木特地找到校长,提出让赵雨来做自己的助手。就这样,赵雨破格来到了公木身边。他在公木的指导帮助下进步很快,在职读到博士毕业,成为学院出类拔萃的年轻教师。

四是脚踏实地注重创新的科研探索精神。公木教授著述等身,得益于他脚踏实地的学术研究态度。他决不讨巧,也不想走所谓捷径,老老实实做学问。到了晚年,他还花750元买一套新版《列宁全集》,为的是掌握最新译意和查准一些引文的出处。丰硕科研成果取得的同样得益于他“不拜神、不拜金,不崇古、不崇洋,不媚时、不媚俗,不唯书、不唯上”的创新探索精神。他说:“知今不知古,谓之盲瞽;知古而不知今,谓之陆沉;知中而不知外,谓之鹿寨;知外而不知中,谓之转蓬。视野必兼古今中外,基点当是今日中国。应是于自我意识以及自我意识的嬗变,进行时空双向化的批判、继承、吸收、扬弃,从而辩证地综合。实现自我突破,自我超越,自我完善。”(《作诗·治学·为人》前言)这是公木向往的作诗、治学、为人之道,也是他学术研究的自况。

五是力行大爱、宽厚、善良的仁者精神。凡是接触过公木的人,都对其为人给予极高的评价。伟大出于平凡。公木身上的仁慈、善良、真诚、宽厚、谦和、平等待人等品格,都是平常一点一滴发散出来的,而周围的人也是一点一滴感受到的。

著名作家韦君宜在她的《思痛录》一书中写道:“他(公木)到底是因为什么划右派的?我和他同一单位,都没有弄清楚……此人被打成右派后,遣往东北。我在多年之后,又见到他,他在教书。见我时,头发已白,开口只谈教书的话,一字不提当年如何划成右派的。这就是‘向前,向前,向前!我们的队伍向太阳’的作者。这个歌,人民解放军至今还在唱。”

公木精神具有重要的现实意义,特别是他虽九死而未悔地对信仰的坚守,对真理终生不懈的追求,更值得今天的人们学习。

斯人已去,风范永存。让我引诗人臧克家先生的诗《东北有嘉木一——祝张松如(公木)老友八十寿辰》,作为本文的结尾,也以此表达我们对先生的怀思:

东北有嘉木,挺拔知根深。不与争春色,自有岁寒心。我颂岭上松,我歌老诗人。诗人为我友,木讷见醇纯。君子貌若愚,含练实超伦。术业成就大,叹我望后尘。长饮延河水,战斗愿献身。诗歌千百首,引吭发强音。论交兄弟行,差肩五六分。形骸隔千里,交感两颗心。白头互映照,永在是青春。

(作者为原国务院参事)