- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

北京日报社“我们的1945”系列报道:

大观照与小细节交织铺陈

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-07-01

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。5月28日起,北京日报融媒体矩阵推出系列报道“我们的1945”。记者深入采访亲历过抗日战争的老战士、老同志,通过一段段真实鲜活的口述史,弘扬伟大抗战精神,礼赞英雄主义情怀。

这是一次特别的报道——平均年龄97岁,这是目前《北京日报》采访对象平均年龄最大的一组系列报道;连续刊发80名老人的抗战故事,也是《北京日报》采访抗战老战士、老同志规模最大的一次。

一次时不我待的抢救性采访

历史不容忘却。通过弘扬伟大抗战精神,使全国各族人民牢记由鲜血和生命铸就的中国人民抗日战争的伟大历史,牢记中国人民为维护民族独立和自由、捍卫祖国主权和尊严建立的伟大功勋,牢记中国人民为世界反法西斯战争胜利作出的伟大贡献,这是主流媒体义不容辞的责任。

但是,随着岁月流逝,当年参加过抗日战争的一代人陆续老去,在世的亲历者越来越少,即使在世,他们的记忆力和表达能力也正在退化。报道团队深知,这是一次抢救性采访,老人们的故事若没有去记录、去传播,也许会被淹没在岁月之中。

时不我待,我们决定在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,寻找健在的老兵,抢救抗战记忆。今年4月,北京日报社联合北京市老干部局发动各区、各单位寻找参加过抗战的老战士、老同志。有了组织部门的支持,抢救性采访有了可靠的线索源。他们有的是当年的小战士,有的是战地医院的医护,有的是儿童团团长,也有的是妇救会主任。最年轻的92岁,最年长的105岁。

找到线索,如何对高龄老人采访、讲好抗战故事,就显得十分重要了。为此,北京日报社提前做了细致策划和精心准备。

一是要求记者在采访时穷尽所有受访者的资料和素材,包括勋章、书信、照片、视频等。为每一位受访者都拍下照片,为老人和其亲人留下美好记忆。

二是登门前先与老人的家人深入沟通,了解老人的过往经历,并寻找老人身体状况最佳的时机完成采访,尽量减少采访对老人身体的影响。

三是采访时记者会携带着鲜花和果篮,表达敬意。采访中有些老人听力不好,有些记忆模糊或表达不清,记者们在耐心倾听老人讲述的同时,及时引导、控场和鼓励,尽最大努力记录这些极其珍贵的口述史。

一次口述抗战史的全媒体传播

这是一组“小人物见证大历史”的系列报道,全媒体传播使个体化的口述抗战史被更多受众看到。

个体记忆,重现历史。此次“我们的1945”系列报道都是通过普通老战士、老同志的战时记忆,于细节中呈现宏大历史,从而引发共鸣。比如,“炮声隆隆,枪声四起,密集的手榴弹像雷声似的响个不停。一听就知道这不是日本鬼子的枪声,也不像游击队打麻雀战的枪声,而是八路军从天而降歼灭日本鬼子的鏖战声。”“一开始我们只发了4颗手榴弹,别的什么都没有。除了集体活动以外,其他和老百姓几乎没什么差别。有时得睡草铺、枕砖头。碰上敌人‘大扫荡’,我们好几天吃不上饭。”一个个生动细节,从亲历者的个体视角,带领受众穿越历史,感受80年前的血与火。

抓住金句,直抵人心。每期报道,我们都选取老人的原话作为标题,或直观展现其性格特征,或浓缩其精神内核,或形象再现独特历史背景。如《南国兴:“给侵略者一次迎头痛击”》能让人联想到一次精彩的战斗;《史建:“把日本鬼子打跑了,高兴!”》会让人眼前浮现出抗战胜利时的欢庆场面;《郭计兰:“沁源人宁死不当汉奸!”》则铿锵有力,充分展现了当年中国人民抵御外辱保家卫国的坚定意志。

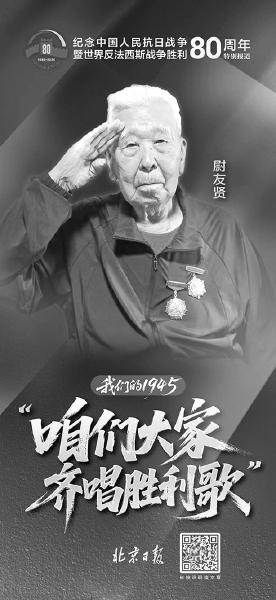

强化视觉,表达崇敬。只要老战士、老同志的身体状况允许,我们在采访中都会请他们换上军装,别上纪念章,再敬军礼,为他们制作海报后在新媒体端推送。这既是对老战士、老同志的尊崇,也是以富有冲击力的画面达到吸引受众阅读的目的。

多样呈现,立体传播。系列报道以文图、短视频、音频、海报、微纪录片等多种形态,在《北京日报》、北京日报客户端、长安街知事微信公众号、北京日报微博、北京日报抖音等多平台同步发布,开设#铭记国家英雄#等话题,力争触达更多受众。系列报道反响热烈,据不完全统计,目前“我们的1945”系列报道全网阅读观看量超1100万次。

老战士南国兴给《北京日报》写信说,报道刊发后许多同志向他发来祝福,令他热泪盈眶,老人提笔写下“我们的一九四五”几个大字送给报道组。老战士张玉和的女儿给记者发来微信:“我要带给父亲看你们的所有报道。让他也能了解党和人民没有忘记他们这些抗战老战士!也让他知道你们《北京日报》记者的工作成果!让他更加努力与身体的疾病作斗争!”

一次隔代人对话的集体学习

这组系列报道中的采访对象,多为90多岁、100余岁的老人;而参与采访的记者,也以“90后”和“00后”年轻记者为主。隔代人穿越时空,被伟大的抗战精神连在了一起。

在采访中记者看到,很多老人已经很难准确说出战斗的具体时间、地点,但那份家国情怀从未消退。“我为革命做工作,不能讲报酬”“我做的是理直气壮的事儿,我不怕死”“我离休了,但我没离党,我不能掉队”……这些真挚朴素的表达,也让年轻记者真切感受到老战士、老同志对党、对国家深沉的爱。

96岁高龄的张森水老人特地换上全套军装、军帽,戴满勋章,精神饱满地向记者讲起自己儿时第一次见到八路军队伍、参军入伍后执行任务的经历,绘声绘色。参与采访的记者说:“老人的讲述让我的脑海中出现了生动的画面。不朽的精神力量,对每一个年轻记者心灵的震撼都是可想而知的。那些英雄事迹,于我们而言可能是故事,但对亲历者来说,却是鲜活的人生。”

通过记者的采访,不少老人逐渐回忆起当年的一些细节,有的还用苍老的声音唱起抗日战歌,场景令人动容。

目前,“我们的1945”系列报道还在有序进行。我们深知,在历史长河中,80年只有转瞬。一代代人陆续老去,而我们的共和国依然年轻。欲知大道,必先为史。就如我们团队中一位年轻记者所说:“我们今天的记录,或许可以在未来成为一份可见可感的历史资料,为红色精神的代代传承增添薪火。”

(作者系北京日报社城市新闻部主任)