- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

从一本好书到一部好剧:

精彩光影续写书香传奇

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-04-23

本版图片均为资料图片

4月23日是世界读书日。阅读使我们尊重知识、增长见识、提高修养、内心安宁。现在,越来越多的文学改编剧集实现了对原著的反哺,带来原著的大卖,进而推动阅读者群体和文学爱好者群体的扩张,推动文学创作的繁荣。

事实上,从电视剧诞生之日起,文学就是其重要的故事来源。1958年,我国播出的第一部电视剧《一口菜饼子》就改编自《新观察》杂志上刊登的同名短篇小说。其后近70年的漫长时间里,从古典四大名著到现当代经典文学作品,再到年轻人喜爱的网络小说,文学改编而成的剧集不断掀起收视热潮,显示出文学剧集互鉴交融碰撞出的强大动能。

书中“走出”好剧“星光”熠熠生辉

近几年,从书中走出的优秀剧集备受关注,文字更密集地与影像对话,也因之结出了累累硕果。

2024年9月21日,新一届我国电视剧领域的最高政府奖“飞天奖”颁出,16部“优秀电视剧”获奖作品中,有《人世间》《三体》《繁花》《父辈的荣耀》《风吹半夏》《警察荣誉》等9部出自文学改编。其中,由于题材的稀缺性,《三体》收到了更多赞誉。

《三体》由我国科幻作家刘慈欣获得“雨果奖”的同名小说改编,主创团队充分运用实景拍摄、特效动画等多种方式,让原著中超越想象力边界的诸多场景得到精准还原,成为少有的中国人主导、影响全球的科幻作品。其成功除了制作上的用心之外,首先应归功于原著提供的优质科幻内核,“人列计算机”“古筝行动”等名场面都有扎实物理学支撑。同时,剧集浓墨重彩地聚焦于外星文明与地球之间的接触,探讨文明的发展、自我毁灭和拯救,这种来自原著的深邃的人类忧思,极易引发观众的深层共鸣。反观2024年推出的奈飞版《三体》则因“魔改”而备受争议,未能被观众接受。

《父辈的荣耀》《警察荣誉》的成功,也与它们延续了原著的个性密切相关。《父辈的荣耀》改编自阿耐的同名小说,作品写东北三代林业工人的生活,将时代叙事、行业故事与家庭趣事巧妙结合,对类型剧综合与叠加的表现手法的运用,让家国同构,反映出生态文明建设的时代潮流。《警察荣誉》则以全新视角聚焦基层民警,没有惊天大案,只有以生活化手法讲述的平常警事,以普通观众可知可感的方式更好凸显了基层民警的重要性。

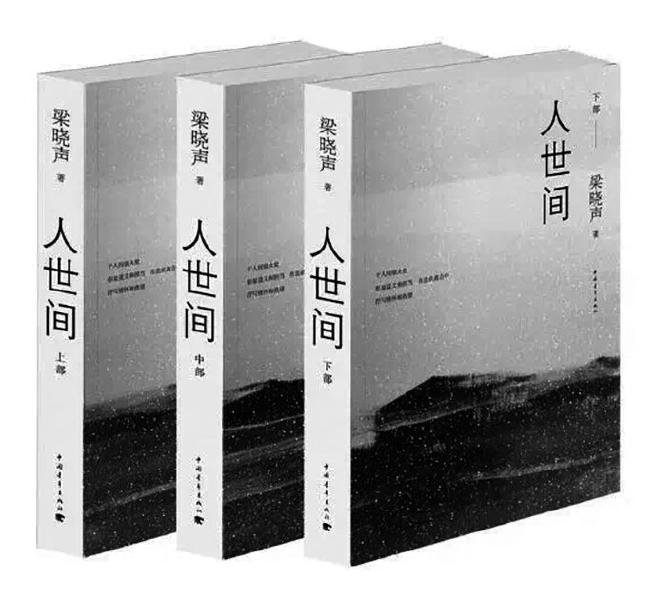

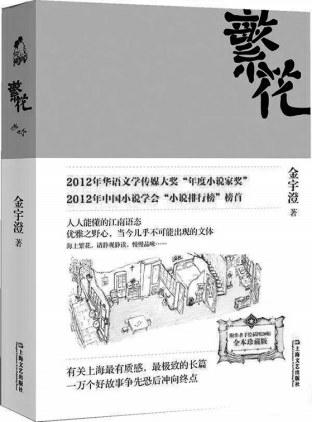

而《人世间》《繁花》等作品,除了“飞天奖”获奖作品的身份外,同时还有着茅盾文学奖获奖作品的标签。茅盾文学奖获奖作品历来是影视改编的香饽饽。据统计,茅盾文学奖设立至今的53部获奖作品中,近半数都实现了影视化,《平凡的世界》《白鹿原》等更是跻身经典之列。《平凡的世界》脱胎于原著,片中主人公大多说的是陕北普通话,有着浓郁的黄土高原的味道,在这样的氛围中,被改革开放所激活的改变自身命运、改变国家面貌的时代精神跃然荧屏。《白鹿原》则成功展现了长达半个多世纪的时代变迁,以及动荡年代中的人物命运。

成功的严肃文学作品,大多有着对时代和人性的深入挖掘,对典型人物和典型环境的细致描摹,再加上作家出色的想象和个性的表达,让剧集得以站在巨人的肩膀上,以更宽广的视角观察时代变迁,以更深入的思考体察人心人性,从而满足观众更高的审美需求。

大胆审美转化,探索从未停歇

文学和影视同为智力劳动,但也有很大的不同。相较于影像的具体、清晰、可感知,文学作品往往是多义、模糊且充斥着个人化想象的。因此,文学的影视改编,不必完全匍匐于原作,可以针对影像传播的特点,进行大胆的审美转化。事实上,剧集在文学改编上的创新和探索一刻也没有停止过,时常能够带给我们惊喜,比如《繁花》。

改编自金宇澄同名茅盾文学奖获奖作品的《繁花》,以1993年为故事的起点,讲述了时代大潮中一批先富者的创业故事。作为著名导演王家卫指导的首部电视剧,《繁花》通过对光影、色彩的独到运用,形成别出心裁、独具匠心的强烈视觉冲击,让观众在环境和人物共同渲染出的韵味中沉浸、陶醉。剧集在发扬了原著文学品格的同时,也对这一严肃文学作品进行了新的审美创造,在大时代的背景下刻画人物命运的起落,为电视剧如何书写、再现改革开放这段历史探索着新的路径。

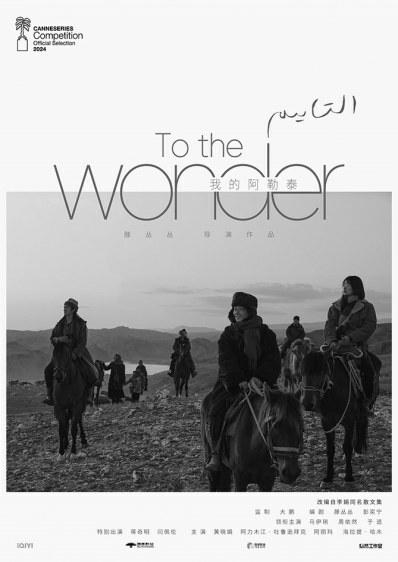

同年播出的8集短剧《我的阿勒泰》则在散文这一体裁的影视改编上做了成功探索,也获得了现象级的热度。该剧呈现了极具丰富性和多样性的影像景观。其中,有以精致画面展示的自然之美、生命之美、天伦之乐,有哈萨克民族忍抑欲望的古老精神和独特的与自然相处的方式,剧中人也有和城市同龄人相似的烦恼。剧中一些金句,如:“痛苦这东西,天生应该用来藏在心底,悲伤天生是要被努力节制的,受到的伤害和欺骗总得去原谅,满不在乎的人不是无情的人”“当我感到黑暗,便走上前直接推开窗子,投入阳光或星光”等,被观众反复咀嚼和传诵。散文形散神聚、清新质朴、情景交融、以小见大的美学风格,在影像转化中被精准复刻,令人惊艳。

与严肃文学的改编相伴,作为通俗文学的一员,网络文学当下已经成为影视改编的重要故事来源。在其庞大的体量和多样题材中,近两年也出现了不少精品。剧集《小巷人家》透过苏州的一条小巷,向观众展示时代的变迁、生活的巨变和城市的新生。该剧改编自连载于起点中文网的同名小说,以小切口表现大时代,宏大而不失细腻,细腻又不陷琐碎。同样改编自同名网络小说的剧集《六姊妹》,讲述的是小城淮南何家老一辈及6个女儿的人生悲喜剧,从家长里短的日常之中呈现人间烟火,带来“家”的力量。这一类作品的共性特点是温暖清新、真实质朴,不急不躁地讲述日常生活,将观众带入剧情,产生共鸣。

不必追求“复刻”,重在精神对话

如果硬要给当下文学改编影视作品佳作迭出的现象,打上“文学影视改编热”的标签的话,文学对影视创作传播的价值大体可以从三个方面来看。一是文学为影视创作提供了数量庞大内容多样的IP库,降低市场风险。剧集创作是重资产的集体创作,成型的文学作品提供了完整的剧情和人物设计,乃至市场反应,其中包含了大量信息辅助决策。二是优秀文学作品无一不是深入生活、扎根人民取得的创作成果。其创作态度、作品中所反映出的生活经验,都能带给影视创作者丰厚的滋养。三是文学作品中蕴含的价值追求、审美追求、精神力量,让影视作品得以在更高基础上开展艺术创作,以回应观众在感官愉悦之外,对作品艺术深度和创作深度的更高追求。文学改编剧集,不必追求对原著的“照搬”“复刻”,而应当在精神对话的基础上,吸收原著思想内涵,根据剧集用户和传播的热点,有针对性地进行增删改写,让原著的精神力量更好地传递给观众。

像电视剧《人世间》《风吹半夏》,前者以一个东北工人大家庭几代人的命运起伏,串联起50年跨度的中国百姓生活史;后者则用许半夏的奋斗史,折射改革开放带来的历史机遇和时代巨变。还有新近播出的、茅盾文学奖获奖作品改编的《北上》,用运河边一群少年从幼时相知相伴,到长大后用实际行动回馈家乡和社会,来展现他们对于民族文化的认同和对民族精神的传承。三部剧在剧情和人物上较原著都有所调整,比如《人世间》编剧王海鸰对周父、周母、周秉昆、骆士宾等人物的戏剧化改造;《北上》编剧赵冬苓对原著历史线的弱化并新增了原创角色“夏凤华”等等。但原作的精神内核,主人公身上的责任、坚忍、执着等精神力量,都很好地承继了下来,因而奠定了作品的品质基础。

当然,有着优秀文学作品作为参照,文学影视改编时常伴随着遗憾,乃至争议。如《人世间》原著作者梁晓声所言,“文学要记录时代的褶皱,哪怕它硌得人生疼”。而剧集作为面向大众传播的文化产品,不可避免地要适当熨平褶皱,相应地,可能会折损作品对人性刻画的深度,对社会问题展示的锐度。但是,只要与原著进行充分的精神对话,始终坚持现实主义精神和浪漫主义情怀相结合的创作原则,就能够在直面现实矛盾的同时,传递理想主义的光辉。让观众在看剧的同时,获得温暖治愈和生命感悟。

文学与影视的双向奔赴,不仅仅是不同媒介的各展所长,更是推动社会整体文明程度提升的基础性工程。期待未来能有更多优秀文学作品改编而成的精品剧集,让我们内心充盈、欢娱,充满希望。

(作者系中国电视艺术委员会研究部主任)