“金色故乡三部曲”

层层叠叠,勾勒故乡众生相

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-04-21

蔡崇达

广州出版社

蔡崇达用10年的时间完成了风格鲜明的“金色故乡三部曲”。

读完作品,最先引起我思考的是,为何三部作品的命名从原来的“命运三部曲”变成了现在的“金色故乡三部曲”。稍作思考之后,我就明白了其中的奥秘——“故乡”是三部曲所依托的地理背景,是一个外壳,一个将小说的内容兜住、托底的东西;而“命运”则指向这三部作品所要表达的、诘问的、对话的甚至是对抗的对象。一表一里,一内一外,使得三部曲互为镜像,彼此映照。

把故乡凸显出来,将命运藏在背后,留给读者的是一个更加直观的文学形象。毕竟人人都有故乡,但并非每个读者都能识别命运的面貌。从闽南故乡走进去,最终会通达对命运的思考,反之亦然。我想,这就是“金色故乡三部曲”命名上最重要的辩证关系。

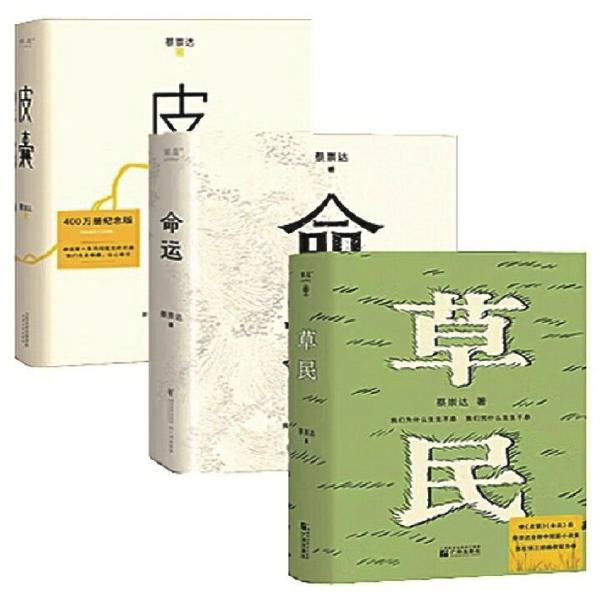

蔡崇达在小说叙述技法上的娴熟和坚实,尤其体现在他的长篇小说《命运》中。如果说《皮囊》和《草民》作为三部曲的一头一尾,具有四两拨千斤的力道,那么《命运》作为三部曲的腰部,则彰显出一部优秀长篇小说所具有的长度、密度和深度。

《命运》以第一人称贯穿始终,即将寿终正寝的阿太(曾外祖母)和曾外甥“我”一问一答,在叙述上构成双声部。但我们能辨认出来,同时也听得最清晰的是阿太的声音。以阿太为主要叙述人,是《命运》区别于其他当代长篇小说的很重要的标志。当这位来自闽南海滨小镇的长者开口说话时,我们听到的是海风、岁月、活着、子孙、神明、信仰,以及最抽象又最具体的命运。

因此,所谓的命运就落在阿太的回忆和自述之中。阿太的回忆在这个意义上构成了小说的叙述形式和结构。想要了解何为命运,如何和命运相处,甚至于阿太如何“生下”她的命运,都必须借助回忆这一形式来完成。从这点上看,蔡崇达找到了最适合这部长篇小说的叙述结构。

阿太祖辈的生活——比如沿街叫卖胭脂的爷爷、走遍东石镇各处庙宇和神明对骂的母亲,阿太的出生以及她和“无儿无女无人送终”的命运判词之间的搏斗,共同构成这部小说最吸引人也最能引发读者共鸣的动力。《命运》前半部分讲的是“团圆”的故事,也就是阿太从“无儿无女无人送终”的判词里挣脱出来、子孙满堂的故事,后半部分讲的则是“分离”的故事,妹妹蔡屋阁和她的两个养子杨北来和杨西来去了马来西亚,而阿太和女儿杨百花留在东石镇。不管是团圆还是分离,小说讲的始终是人如何活着这一命题,讲的是中国人最寻常最根本的生存伦理问题。这部小说叙述上有一种迷人的力量和强度首先就体现在这里。

其次,《命运》的魅力还体现在小说口语化的语言,它一方面模拟叙述人阿太的口头叙述,另一方面又夹杂明快、凝练的现代汉语,形成叙述的波浪,一层一层,层层叠叠,这是我在阅读时觉得最有审美效应的部分。蔡崇达写人物对话是那么活灵活现,许多短暂出场的人物,比如小说中因羞愤寻了短见的村长,仅仅依靠几处对话,就把其人物形象生动地勾勒出来。

再次,用蔡崇达的话来说,《皮囊》“生”出了《命运》这部长篇小说,又通过《命运》“生”出了《草民》这部小说集。读过《草民》的读者应该能辨认出来,小说里面的好几篇作品,比如《欢迎你再来》《转学》里面的黑昌和许安康,他们的母亲就出现在《冲啊,猛虎》里,是观音阁姐妹团当中的人物。《命运》的主人公蔡屋楼、蔡也好等女性由此成为不甘屈服于命运、带着韧劲和一股狠劲活着的中国人的形象缩影,构成了《草民》这部小说集中许多人物的“原型”。某种程度上,小说的写作也是如此,一环扣一环,不断地写,不断地生成作品。

《皮囊》《命运》《草民》构成了“金色故乡三部曲”,从历史纵深的挖掘上来看,这是一组地方性的作品,它在深度书写个人命运的同时不忘观照国家的命运;从书写的地理空间来看,它又带有世界性,闽南和东南亚的联动构成了小说的全球性视野。我想,“金色故乡三部曲”最重要的文学意义,或许就在这里。