- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

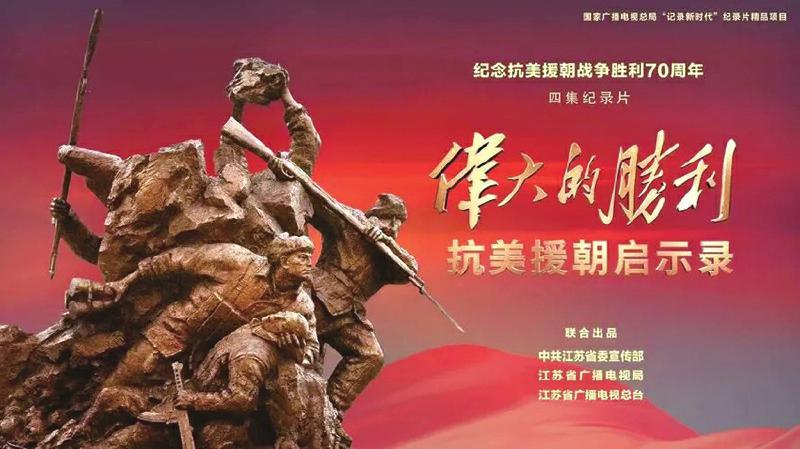

《伟大的胜利:抗美援朝启示录》

揭秘立国之战背后的决胜要素

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-11-22

“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江……”70年前,志愿军战士齐声高唱,迎接抗美援朝伟大战争的胜利;70年来,这段经久不息的旋律为全体中华儿女熟悉并传唱,祖国至上、民族至上、人民至上的爱国精神也在一代代中国人心中赓续、传承并弘扬。

生逢盛世当不忘峥嵘岁月,奋进新程更应心怀先烈。对于这场伟大战争背后的一系列疑问,近期在江苏卫视晚间黄金时段播出的四集纪录片《伟大的胜利:抗美援朝启示录》,用历史的眼光、艺术的手法、要点化的讲述思路,从中国为何打、如何打、以何赢几个关键问题出发,给予全体观众真实可感的详细解答。

颂恢宏史诗 亿万儿女共谱战争奇迹

时至今日,仍有很多人不禁发问,当时的中国作为一个刚刚从战争废墟中站起来的年轻共和国,是如何与世界头号军事强国所抗衡的?战争胜利的决定性因素是什么?《伟大的胜利:抗美援朝启示录》很好地回答了这些问题。在该纪录片中,与这场战争相关的珍贵文献、历史档案与影像资料得到了充分融合,通过采用亲历者口述历史、纪实寻访以及情景再现相结合的表现形式,对抗美援朝战争的宏阔背景和国际影响进行解读和剖析,为今天的人们深刻感悟抗美援朝精神提供情感链接点,将这场惊天地、泣鬼神的磅礴史诗化为一个个平凡而伟大的光辉身影,将残酷战争中的兵学智慧化为一次次守正创新的精彩案例。

战争伟力最深厚的根源,在人民群众之中。在这场事关新中国命运的战争中,亿万中国人用自己的方式贡献力量,凝聚智慧,汇集成气势恢宏的抗美援朝洪流,意气风发,势不可当。

在抗美援朝期间,从首都城市到边疆村寨,从人民领袖到普通村民,从解放军指战员到文艺演员,从耄耋老人到少年儿童,全国上下同仇敌忾、勠力同心,每个人都将自己转化为有燎原之势的星星之火。在片中,可以看到一支支农民担架队跟随志愿军部队奔赴在朝鲜前线卸物资、救伤员;可以看到在周恩来同志的带领下,千家万户整理灶台,为前线送去补给口粮“炒面”,而战士们在前线“一口炒面一口雪”,进行着艰苦的斗争;可以看到大批国内顶级外科、骨科专家响应号召前往东北边境医治伤员;还可以看到志愿军将士不畏强敌,将迂回包抄消灭敌人有生力量、修筑坑道筑起的“地下长城”等灵活机动战略战术发挥得淋漓尽致。

勇于创新者进,善于创造者胜。在该片镜头中,全国人民的上下一心变得具象立体、筋骨分明,这股亿万人民聚是一团火的精气神、散是满天星的创造力,正是战争制胜的民族法宝。

扬千年风骨 不朽血性筑起血肉长城

中国的近代史是一部民族独立、反抗强权的斗争史,中国人民不畏强暴的气节与风骨,挺起了中华巨龙压不断、折不弯、倒不下的民族脊梁。这场扬眉吐气的立国之战,始于新中国建设百废待兴的1950年,面对唇亡齿寒的历史性危机,面对装备精良的美帝国主义,是扛起锄头还是重拾枪杆?是忍辱负重还是赴朝支援?在纪录片中,这段关乎民族存亡的重大选择被详细地记录下来。片中抛出“伟大胜利留下什么精神财富”的时代问题,“志愿军第一人”毛岸英、在自家院子里收藏了很多抗美援朝纪念物的孙德山以及全体中国人民集体给了广大观众最为全面的答案。这答案,来自党中央出兵朝鲜、抗美援朝的伟大决策,来自志愿兵战士前赴后继、浴血奋战的伟大战斗,也来自举国齐心、共渡难关的伟大团结,尚在襁褓之中的新中国,向世界展示出非为池中物的民族气魄,在世界民族之林立起一座不可撼动的坚实丰碑。片中通过纪实寻访的形式,将那段曲折中奋进的情景于新时代再现,其中对于很多细节的考究,让观众更加明白了这场战争对于那时中国的非凡意义。

人的血性,不是武装在身上,而是武装到骨子里的。凛然的风骨里,孕育着不朽的血性。在抗美援朝的战场上,有着太多太多可歌可泣、催人泪下的雄壮史诗,有抵挡敌人九次进攻、最后抱着炸药包与敌人同归于尽的“爆破大王”,有敢于“空中拼刺刀”、11次升空就击落美国王牌飞行员的空战英雄,有雪地行军145华里、跑过装甲车的“急行军”……这些鲜活生动的故事、悲壮难忘的人物,都在纪录片中一一展现,他们集中回答着中国为什么能够战胜世界“王牌之师”的问题,集体印证着“决定战争胜败的不是物,而是人”的正确论断,也共同促成了手榴弹战胜迫击炮的战争神话。