- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

以科普绘本讲好中轴线故事

来源:中国新闻出版广电报 时间:2023-11-13

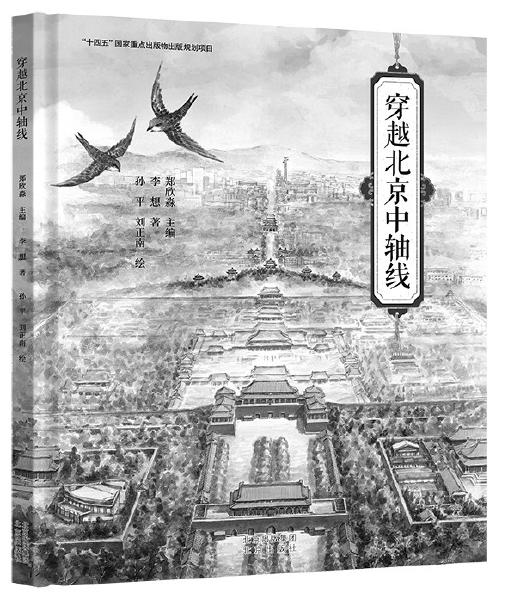

随着近年来北京大力倡导并推进中轴线文化建设,与之相关的图书出版备受关注,品类也愈发丰富。由北京出版社出版的《穿越北京中轴线》,以科普绘本讲好中轴线故事,便是一个很好的尝试。该书入选“十四五”国家重点出版物出版规划项目。

在内容创新上下功夫

“这本书的策划主要源于我对北京中轴线几十年的情与思。”作为一个土生土长的北京人,京版梅尔杜蒙(北京)文化传媒有限公司出版部主任、《穿越北京中轴线》一书策划和责任编辑于蕊坦言,中轴线上的好多地方都留下了自己童年的美好回忆,“至今我仍然记得小时候爷爷领着我去前门,吃各种老北京小吃,给我买兔儿爷等手工艺品;爸爸妈妈带着我和弟弟去天坛看祈年殿,去北海公园划船。几十年过去了,我发现中轴线正不断发展和变化着。”

2021年北京中轴线申遗进入倒计时,编辑的职业敏感和对中轴线的情怀让于蕊萌发了做一本以北京中轴线的起源、传承和发展的变迁为写作主题的绘本。面对同类图书竞争激烈的局面,如何做到“人无我有,人有我优”?于蕊坦言:“这就需要创作者在编创过程中依托自有资源,在内容创新上多下功夫,多动脑筋,通过对优势资源的深挖,推出填补市场空白之作。”

在确立要做以北京中轴线为主题的绘本时,于蕊调研了市面上所有的同类书,并购买回来仔细研究。围绕选题背景、内容特色、呈现形式等方面,于蕊进行了细致的分析,最终写出26页的选题策划报告,确立了图书的创新点、特色、内容、绘图风格等。“相比低年龄段的绘本,本书内容更丰富,用充满趣味的文字,有一定知识密度又不过于枯燥的呈现形式,把中轴线所蕴含的中国传统哲学思想、礼制文化、高超绝妙的建筑设计等内容展现在读者眼前。”

极具艺术性,也是《穿越北京中轴线》的一大特色。两位绘者用两年的时间以100多幅彩色手绘插图浓缩北京中轴线百年历史风貌与时代变迁,用宏大的场景和细腻的笔触讲好北京中轴线的故事,这是已有的历史照片集和其他形式的出版物所不能呈现的,极为难得,也是该书创作的价值所在。

齐心协力打造精品

原创科普绘本研发和制作的时间较长,从选题策划到出版,如何组织好主编、作者、绘者、专家、出版方、纸厂和印刷厂等多个环节人员,完成“命题作文”的创作?在于蕊看来,作为项目负责人,从策划阶段就要有明确的出版规划,做好时间安排,及时跟进图书的各项进度,遇到问题能及时调整方案。

据于蕊介绍,在做《穿越北京中轴线》的时候,由于文字创作一开始就遇到了困难,几个月过去还没完成几篇,眼看按照原计划无法完成。他们及时作了调整,把文稿全部交齐后再绘制草图,改为完成一篇就先绘制草图,让绘者尽快参与到创作中来。

进入后期绘图创作中问题也不断出现,难度超过了预期,于蕊经常和绘者沟通各种细节。进入设计编校阶段,还要反复和审稿专家、校对、设计师协调修改;后期调色、选纸和印刷阶段,不断和纸厂、印刷厂、调图师沟通。“整个出版过程可以说是一环紧扣一环。”

用研究的态度来做

科普绘本近年来逐渐成为出版热门,在于蕊看来,这主要源于家长和教育机构对科学教育的重视,以及绘本在知识传播和情感沟通上的独特优势。“做科普绘本不仅要做出趣味,还要做出一定的内容深度,这就需要用研究的态度来做。”

“首先,在策划选题时,就应以创意引领策划。”于蕊直言,如何做到编创视角独特是关键,同时还要找到相对权威的作者和专业的绘者,并且以权威资料作为支撑,科普绘本的核心是传播科学知识,因此必须确保内容的科学性和准确性。

“其次,要选对符合图书主题的呈现形式。”于蕊表示,如果从一开始明确定位是科普绘本,就要按照科普绘本的逻辑和要求去呈现,“因为所面向的读者群体不一样,编辑应提前和作者规划好文字的写作风格和字数规模,和绘者确定好绘图的风格和采用的绘画技法,后期还要和美术设计确定版式的设计、图文的照应等等,尤其要下功夫做好绘图脚本,给绘者提供详细的绘图参考,便于绘者准确而艺术地呈现绘本所要表达的主题。”

结合自己的经历,于蕊坦言,做原创科普绘本非常不容易,要尽可能做好前期的准备工作。“在编辑过程中,也不能放过任何一个细节,要反复求证。科普绘本的文稿、绘图脚本、线稿和上色成稿都会经历反复修改,甚至推翻重来。要由文字作者、绘者、编辑、主编、审稿专家等多方参与者共同完成,以确保内容正确。”