- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

人民日报“三赋”敬胜利

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-16

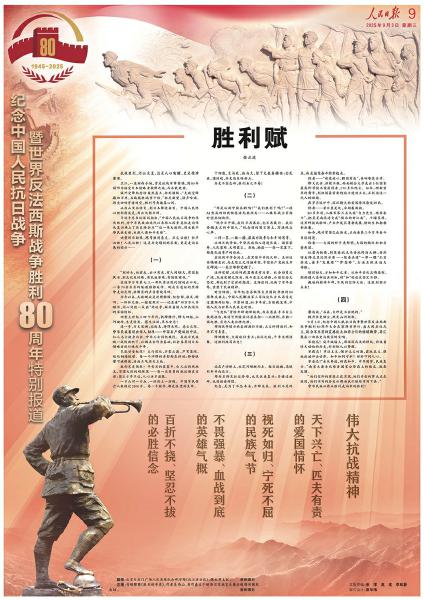

在这个资讯发达的时代,如何让宣传报道耳目一新、直抵人心?在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,人民日报推出《胜利赋》、《中流砥柱赋》和《和平赋》,以“三赋”敬胜利,呈上一份厚重而新颖的答卷。

两层深意“写赋”

关于“写赋”这件事,至少有两方面的深层次意义。

一是它体现的是一种改文风的自觉、一种求新求变的精神。当前,舆论生态、媒体格局、传播方式发生深刻变化,人民日报选择“赋”这种文体,不仅仅是对语言形式的创新,更是对传播逻辑的重新审视、对传统报道框架束缚的突破。

二是它体现的是一种文化自信、一种面向世界的价值宣扬。赋,源于中国古典文学传统,凝聚着中华文化的精神气韵。用它来书写抗战史诗、讴歌和平愿景,既能唤醒和激发国内社会公众的历史记忆及其深层次的文化认同,又能促进宣传报道的共情共鸣,向外展示中华民族的精神高度与文明厚度,是一种高雅而有力的国际传播方式。

为了写好这三篇赋,在报社领导的精心指导下,在部门领导的直接指挥下,我们深入践行“四力”,“攻坚克难”,下了一番苦功夫。

赋是时代精神的容器

赋,是厚重的。这种厚重来自于哪里?来自于它要诠释的宏大主题,来自于它要铺陈的充沛情感,更来自于它所承载的深沉思想。可以说,赋是时代精神的容器。

因此,写出思想的高度,是我们遇到的第一个挑战。思想上的疙瘩,还得靠思想解开。我们全面梳理学习习近平总书记系列重要讲话精神,总结提炼要点,深化、内化、转化,特别是强调历史纵深感,注重启迪当下、照亮未来,写出它的时代意义。

例如,《胜利赋》不仅仅是对胜利的纪念,更是宣扬这场胜利的伟大意义、敢于斗争的精神品格。于是,就有了“胜利来之不易”“胜利改变历史”“胜利昭示未来”“必将从胜利走向新的胜利”的写作框架。

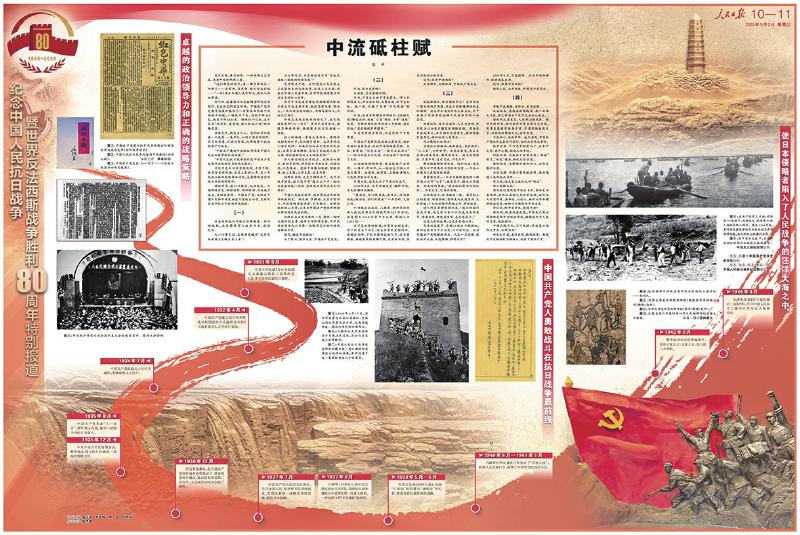

再如,《中流砥柱赋》不仅仅是讲述党在抗战中的丰功伟绩,更是要通过深入的阐释,引导广大读者深刻认识到中国共产党的先进性,深刻认识到中国共产党永远是中国人民的主心骨,从而更加自觉地、坚定不移地跟党走。

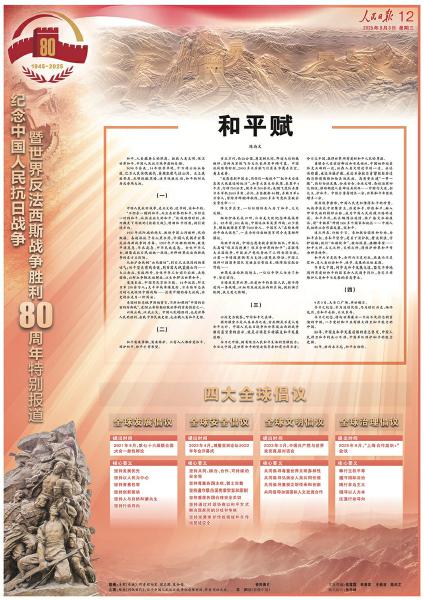

同样的道理,《和平赋》既讲述历史,彰显“正义必胜、和平必胜、人民必胜”的道理,更以史为鉴,传递“胜利永不忘、和平永相传”的信念,呼吁世界各国为了和平与发展共同奋斗。

敬畏文字而多次打磨

赋,是极美的。曾经有人评价,赋是在宏阔中藏细腻、华彩里见真淳。一字一句皆含珠玑之彩,一章一节自有山水之姿。对于作者来说,写赋,无疑会带来一种改文风的巨大压力。

我们向领导请教,向梁衡先生的《西柏坡赋》等经典名篇学习。我们反复研读,推敲文字,从中深刻感悟到:文章要短,句式要短,内容要精、语言要美,还得有一股昂扬向上、激情澎湃的文气。

因此,在写稿过程中,我们往往是一段一段地推进:写一段改一段,写出100多个字,就要下意识地精减到三四十个字。有时候,写完一句话,超过30个字,就要“迫不及待”地修改甚至重写。

我们就是怀着对文字的敬畏,一遍遍地打磨,努力让三篇赋言简意赅、凝练传神。例如,《胜利赋》的文首领句“抗战胜利,河山光复,这是人心唤醒,更是精神重塑”,开宗明义、高度凝练,富有感染力。《和平赋》用了很多排比句,如“今日之中国,拥有保卫人民和平生活的坚强能力;今日之中国,是世界和平的坚决倡导者和有力捍卫者;今日之中国,赢得世界所有爱好和平人民的尊敬”,形成阵势,铿锵有力。

《中流砥柱赋》则注重意象化表达,将“党的领导”形象地、巧妙地映照于“中流砥柱”之上:它是立于潮头的,这就是引领方向;它是力挽狂澜的,这就是斗争精神;它是坚定不移的,这就是扎根人民。

守正创新贴近年轻人网感

赋,是新颖的。赋,作为一种传统文体,将其创造性运用到宣传报道上,本身就是一个突破。但是,我们不仅仅满足于形式层面的“新”,而是希望这种“新”能够贯穿内容挖掘、表达方式的全过程,成为一种浓郁的、贯通的“新”。

内容上,各媒体围绕“胜利”“中流砥柱”“和平”这三个主题推出了众多报道。如何求新、提质、增效?在时间紧、任务重的情况下,我们依然坚持“磨刀不误砍柴工”的理念,投入大量精力联系相关单位,寻求一些少为人知的历史细节。例如,《中流砥柱赋》的开头,《游击队歌》是众所周知的,关于这首歌的历史回响,我们用了一份冀东军区汇报的历史档案。这就是我们从中国共产党历史展览馆的展板上找出来的,而且这份档案是首次展陈。

表达上,我们一度有过犹豫,要不要严格遵循古体文法?我们反复探讨,研究决定既要有古体的美感,也要有贴近当代读者特别是年轻人的网感。

于是,我们守正创新,大胆探索,力求写出时代感。例如,《胜利赋》一文把刷屏网络的纪念馆讲解词(“别回头,向前走,出口有光,有人间烟火”)、短视频跨越时空对话(“你是从新中国来的吗?”“我们胜利了吗?”)融入文中。再如,在《中流砥柱赋》中,“信念,能当武器吗?当然能,且是最硬的钢”“不是有希望才坚持,而是坚持了才有希望”“这是史上最持久的‘顶流’”,这都是年轻态的表达。

在整个撰稿过程中,我们彼此提醒:既然是创新,那就应该是全面创新、系统创新,必须在提升思想含量、信息含量、价值含量上做文章,必须以更具共鸣的语态书写历史、表达时代。

总之,写赋是一种新探索、新尝试,是一次难忘的经历。是以为记。

(作者系人民日报社政治文化部记者)