- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

荧屏内外,伟大抗战精神真实可感

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-09-10

9月3日,杨靖宇将军的孙子马继志和家人一起走进影院,感受“同步上映”的九三阅兵式,看到迎风飘扬的“杨靖宇支队”旗帜时,他潸然泪下。这是阅兵直播第二次在院线呈现。相较于2019年国庆时的直播,本次接入116家影院、覆盖43个城市的“院线大屏+4K超高清”直播,技术更先进、体验感更强,全国近万名观众沉浸式观看。

中央广播电视总台与国家电影局联合发起的这场九三阅兵式直播,大大地拓展了渠道、提升了观感。今年7月下旬以来,全国各地广电媒体集中推出一批优秀作品,应用新技术新史料阐释伟大抗战精神。作品兼具中国立场、国际视野,立足宏大叙事、微观视角,或技术给力、情景再现,或创新应用、填补空白,有共性亦有特色,在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,奏响了铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来的强音。

档案“活化” 再现历史真实

14年抗战有太多值得铭记的史料,有一些仍鲜为人知。今年7月下旬以来,各级各地广电媒体聚焦历史真实,通过档案“活化”,再现当年的峥嵘岁月,其中有很多内容都是第一次呈现在世人面前。

在国家广播电视总局指导的“山河见证——我们的抗战记忆”广播电视和网络视听全媒体宣传行动中,各级各地广电台、新媒体平台探访抗战遗址,联动寻访平型关大捷、百团大战等历史印记,以真实感人的细节再现全中国人民艰苦卓绝的抗日斗争。

北京广播电视台的纪录片《卢沟桥:我们的纪念》中有首次公开披露的一二·九运动现场画面、赵一曼被捕后留下的原始档案、沈忠明烈士的革命证书等大量珍贵文物与历史影像,为历史研究提供了新的实证。

湖南广播电视台系列报道《挺起不屈的脊梁》发掘了大量首次公开的文献、照片、影像和实物证据,通过一个个具体而细微的人物故事,展现抗战历史切片。18岁牺牲的长沙女兵刘守玟、留下绝笔信的抗日将领苗可秀……该片对个体命运的深切凝视让抗战精神更加可感可触。

山东广播电视台36集系列微纪录片《档案里的山东抗战》记录了54场战斗、88位历史人物,使用山东抗战珍贵纸质文件106件、历史图片522张、历史报纸版面65个、历史影像15分钟,其中许多珍贵档案是首次公开。此外,文献纪录片《洪流——山东抗日武装起义纪实》聚焦1937年7月全民族抗战爆发至1938年12月八路军山东纵队成立前后的史实,是这段历史首次以电视片形式进行的全景式记录和展现。

广东广播电视台的纪录片《烽火赤子心》以“史料挖掘+后人溯源”的双向视角,揭秘全球华人华侨、港澳同胞参与抗战的热血故事,用真实力量不断深化港澳青年的国家认同和民族认同,大力弘扬北美、东南亚青年华侨继承祖辈“爱国爱乡”优良传统,推动“粤侨精神”的传承与弘扬。

江苏省广播电视总台纪录片《抗日战争启示录》通过对抗日战争主要进程和重要战役的回顾,对抗战英烈、爱国民众、华人华侨、国际友人感人故事的深入挖掘和细致呈现,生动诠释抗日战争取得伟大胜利的珍贵启示。

以人载史 倾听岁月回响

伟大抗战精神,是中国人民在抗日战争中形成的宝贵精神财富。各级各地广电媒体在阐释抗战精神中,凸显了宏大叙事具象化呈现的特色,通过抗战老兵故事以及百姓视角等,以具体可感的故事等回溯历史、传播精神。

中央广播电视总台特别节目《英雄百岁》摄制组抢救性采访了70位健在的抗战老兵,他们珍贵的口述有鲜为人知却感人至深的细节,为历史留下不可复得的“声音”。

浙江卫视《新闻深一度》节目推出系列报道《请签收!80年前的来信》,以家书、战地手札为主线,讲述浙江抗战的人物故事,展现抗战精神的传承与回响。《透过你的眼》专栏以战地记者雷烨烈士的镜头为窗,用他记录下的一张张照片诠释军民铁骨,报道还采访英烈亲属等,通过口述历史再现“血色长城”下的军民脊梁。

四川广播电视台的系列专题片《铁血川魂》寻访了10位平均年龄逾百岁的川籍抗战老兵,他们亲历长沙会战、湘西会战、鄂西会战和滇缅远征等重大战役。节目通过大量老兵口述、历史实物和珍贵史料,震撼呈现了“敌人一日不退出国境,川军一日誓不还乡”的铁血誓言。

江西卫视新媒体推出《抗战老兵讲胜利》系列采访报道,抢救性挖掘、收集、整理、宣传在江西的参加过抗日战争的老兵的事迹,目前该系列报道全网播放量近500万。

山东广播电视台推出的新闻纪录片《从战火中出发》,采访50余位革命后代及相关负责人,还原了战时“自己动手、丰衣足食”的艰难实践,更追踪红色企业从根据地萌芽到现代化发展的传承轨迹,为历史叙事注入现实关照。

上海广播电视台推出全民国防教育日特别节目《人民城市 英雄力量》。曾经参与过抗战的老兵、老将军在《口述胜利记忆@浦江》系列短视频中讲述无法忘怀的历史,一起见证上海日新月异的变化。

国际视角 构建全球对话

中国抗日战争是世界反法西斯战争的重要组成部分。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,各地广电媒体把中国人民的抗战故事放在国际背景下呈现,同时也展示了外国记者、国际友人镜头下的中国军民抗战故事。

北京广播电视台推出的理论文献片《共同的命运——中国抗战的世界价值》邀请抗战期间外国亲历者后代和长期关注中国抗战历史的外国友人担任主讲人,同时援引大量海外珍藏史料,展现中国抗战对捍卫人类文明、保卫世界和平的独特贡献。

上海广播电视台《来自东方的报道》特邀美国历史学者、杜克大学历史学教授费家炯担任嘉宾主持,从埃德加·斯诺、史沫特莱等西方记者的视角及其亲身经历,讲述中国人民所表现出的英勇与壮烈。《生命的回响——犹太人在上海(第二季)》聚焦欧洲犹太难民避难上海的故事,以及他们的上海经历在其家族中的传承和延续。

在“不能忘却的纪念——中俄(苏)纪念世界反法西斯战争胜利80周年图片展”现场,山东广播电视台专访了中国“友谊勋章”获得者加林娜·库利科娃,相关报道被650多家国际媒体转载,全网传播量超1.2亿。《山河见证丨这位外国记者为何被安葬在华东革命烈士陵园?》讲述了外国记者汉斯·希伯“为国际主义奔走欧亚,为抗击日寇血染沂蒙”的感人故事;《传奇“飞虎队”逼迫十倍于己的日军在沙沟投降》以鲁南军区铁道大队与美军飞虎队的合作史实为切入点,呈现中美军民协同抗战的细节;此外,法国友人捐赠抗战历史照片的报道等,均以“小切口”展现世界反法西斯战争的中国战场,讲述中国抗日战争的世界历史意义。

江西卫视打造的《跨越时空的旋律·中俄文化交流专场》首次实现了中国省级卫视与俄罗斯电视台(今日俄罗斯RT)的深度合作,通过音乐这一人类共通的语言,呈现共同历史记忆。节目依托在战争年代诞生并传唱至今的《长城谣》《喀秋莎》等中俄经典歌曲,进行青春化的表达,让承载抗战精神的主旋律歌曲焕发新活力。

技术赋能 提升观看体验

广电媒体天然具有声光电的技术再现优势,媒体融合、人工智能等新技术应用更为光影中的历史呈现“添翼”。在讲述抗战历史的过程中,各地广电媒体积极运用AI、4K/8K、VR/AR等新技术,复活历史场景、提升观看体验,让历史细节与伟大抗战精神立体化、具象化。

中央广播电视总台专题片《山河铭记》运用动态数据地图和信息图表,标注不同时期的战役分布、兵力部署与战略转移路线,让“持久战”的三个阶段一目了然。节目还运用AI技术对卢沟桥事变、狼牙山战斗等关键场景进行动态复原,通过算法填补影像缺失帧;同时对海外征集的战地胶片进行上色处理,使80年前的战争场景获得当代视觉质感,用长图、海报、H5产品的多维度新闻产品满足观众需求。

河北卫视15集微纪录片《AI我河山——新闻照片中的抗战记忆》,聚焦抗战时期活跃在华北地区的方大曾、沙飞、石少华等著名战地记者和他们的摄影作品,以AI技术和新闻视角还原华北军民英勇无畏的抗战历史,在创作理念和手法上大胆创新突破,目前全网总传播量超1100万次。

上海广播电视台看看新闻推出《AI“再现”上海抗战人物群像》,借助技术与互动使历史更生动可感。

湖南广播电视台联动新媒体平台推出的4集抗日主题微短剧《坐标》,运用AIGC技术,从军事测绘视角展现中国军民抗战精神与家国信念的传承。

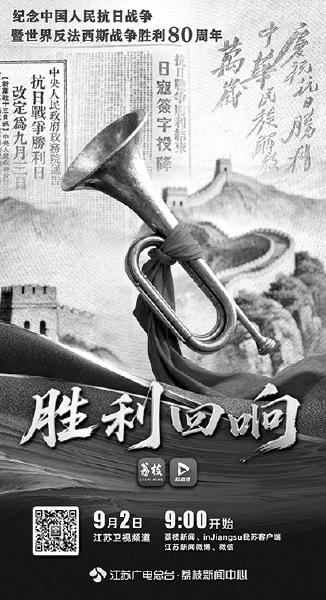

同时,各地广电媒体都注重以多种技术应用拉近英烈与当代年轻人的距离、实现跨时空互动。江苏省广播电视总台在江苏卫视和荔枝新闻客户端等融媒矩阵同步推出大型直播《胜利回响》,通过从北京、延安、澳门等地发回直播连线报道,聚焦各地抗战纪念馆、战斗发生地和受降地等抗战纪念遗址,展示英烈们的英雄事迹。节目以地图+实景+影像形式,呈现以抗战英烈命名的城市、乡村、街道,讲述与之相关的抗战英烈故事,再现波澜壮阔的抗战历史。