红色基因在有着87年历史的《新华日报》代代相承——

“新华军”向革命先辈交上新“答卷”

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-08-22

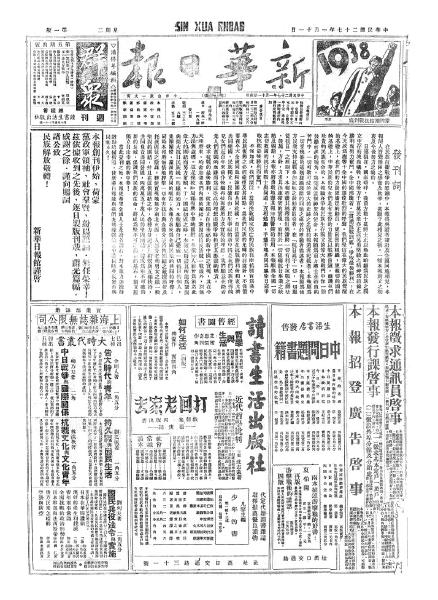

1938年1月11日,《新华日报》在武汉创刊。

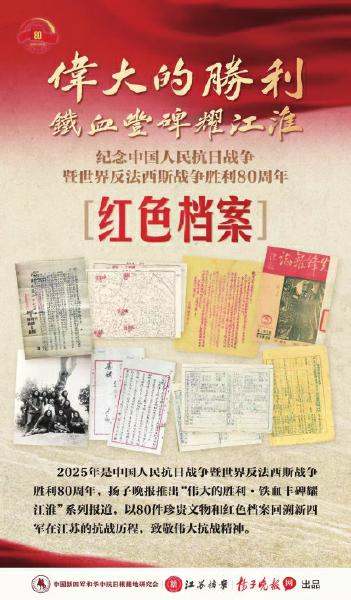

新华报业传媒集团推出一系列纪念抗战胜利80周年的大型融媒报道。新华报业传媒集团 供图

1938年春,日军飞机经常轰炸徐州。图为战地记者在云龙山躲避轰炸后合影。前排左二为范长江,后排右三为陆诒。

1938年1月11日,武汉,一张崭新的报纸迎着寒风付印出刊。在头版刊首,“本报愿在争取民族生存独立的伟大的战斗中,做一个鼓励前进的号角”的誓言铿锵有力。《新华日报》就此诞生于民族危亡的时刻。

从抗战烽火中走来,在时代潮涌中前行,今天,这份由中国共产党创办的第一张全国性政治机关报,已经走过87年。“《新华日报》的红色基因,从不是一句抽象的口号,而是代代传承的精神火种。”新华日报社党委书记、社长,新华报业传媒集团董事长双传学近日在接受《中国新闻出版广电报》记者采访时说。

守初心:英雄故事在融媒中“活起来”

抗战,是《新华日报》的精神原点,也是其新闻理想最早的火光。

全民族抗战的艰苦岁月,在周恩来同志亲自领导下,《新华日报》凝聚了一大批革命新闻人的心血与智慧,以笔为戈、以纸为阵,传播党的声音,鼓舞民族士气,成为战时宣传战线上的重要力量。

作为《新华日报》最早的组织者和战地记者之一,1938年,石西民深入新四军敌后抗战前线,采访陈毅等将领,刊发《陈毅将军访问记》等重要通讯,首次向全国传播敌后抗战实况。此后,他长期坚守重庆编辑部,与国民党新闻检查抗争不止。皖南事变发生后,他连夜奔走协调,促使周恩来“千古奇冤,江南一叶”等题词成功见报。正是石西民等一批新闻战士,坚守住党的舆论阵地,铸就了“力透纸背”的新华精神。

“我们不仅有一支八路军、新四军,还有一支‘新华军’。”1945年8月28日,毛泽东同志在重庆谈判期间曾这样高度评价《新华日报》。

“这样的评价,不仅是肯定,更是一份沉甸甸的托付。”双传学说,这份托付始终激励着新华日报人不断汲取精神养分,在新时代讲好红色故事。

红色基因是《新华日报》一脉贯通的血脉传承。“我们不是简单地回顾历史,而是力图用当代视角、青年表达,激活那段沉淀在岁月中的光与热。”新华报业传媒集团总编办、新闻办主任刘志斌介绍说。

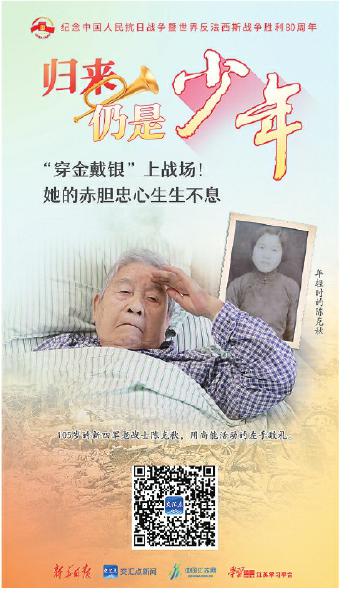

今年,《新华日报》推出的“归来仍是少年”系列报道,便是其中的代表性策划。报道计划采访百位老战士,留下珍贵口述资料。策划负责人杜雪艳说:“采访一人,就可能多留住一段历史。”

不仅如此,《新华日报》还与江苏省民政厅联合推出“大地英名”系列,通过《新华日报》老报纸“打捞”历史记忆,再与新时代的现实发展对接,构建起“地名—人物—精神”的立体传播链。选题组从2000多个地名中遴选重点,深挖其背后的故事和当下价值,用“旧地图”串联“新图景”。

“我们不想只是讲烈士‘怎么牺牲的’,更重要的是讲他们‘为何值得被记住’。”参与这个系列的记者一直抱有这样的信念。在采访抗战英烈陶家齐之子陶和寿的过程中,新华日报全媒体社会新闻部记者聂伟以“寻找父亲”为线索,讲述烈士后代的心路历程,也带出了一份跨越80年的家国深情。报道推出后,很多读者表示颇受启发和教育。

“如果说历史是主线,那么当下就是传承。”双传学表示,新华报业传媒集团在重大主题宣传中坚守党性原则、融入时代叙事,“我们要让红色基因在新时代党媒报道中既看得见、听得见,更能信得过、传得开。”

向远方:以内容优势塑造发展优势

1949年4月30日,南京解放后不到一周,《新华日报》即恢复出版,成为中共南京市委机关报。 1952年,随着江苏省的设立,报社正式转为中共江苏省委机关报。这张从烽火中走来的红色党报,踏上了服务新中国建设的新征程。

“双重身份决定双重职责。”双传学指出,“一方面,我们是党和政府的舆论机关,要坚守党性、服务中心大局;另一方面,我们是传媒集团,要主动求变,在高质量发展中寻找突破口。”

其实早在创刊之初,《新华日报》就以奔走在一线的战地记者精神,奠定了其不断向远方拓展影响力的新闻传统。首任采访部主任陆诒正是其中的代表。陆诒辞去优越的教职,1938年加入《新华日报》。他在延安采访过毛泽东、周恩来等领导人,并于汉口大智门车站被社长潘梓年亲自送上前线,奔赴枪林弹雨的战场,用笔记录台儿庄战役、徐州会战等真实场面。

如今,在报业转型发展的大趋势下,新华报业传媒集团走出了一条逆势增长的发展路径。从2018年起,集团经营业绩连续7年稳步提升。到2024年,实现年度利润7.61亿元,累计利润增长433%,净资产实现倍增。

“我们始终坚持新闻立身、内容为王,以内容优势塑造发展优势。”双传学强调。在中国共产党成立100周年、党的二十大、新中国成立75周年等重大节点,新华报业持续推出高质量主题报道。其中,《号角催征》《百村调研》《总编辑与市委书记面对面》等栏目已成为叫得响的品牌。

新华报业近年来注重以“深阅读”提高新闻能见度,围绕理论、经济、科技、文艺、智库等方向开设周刊,策划推出《新华时论》《江东时评》《漫说快评》《苏言》等栏目,用议题引导形成共识,用观点引发关注。

这种“以内容为核心的增长逻辑”,正在构建新华报业发展新范式。要让这张老报纸始终站在时代潮头,就必须不断从红色传统中汲取力量,在服务江苏发展全局中找到价值坐标。

“我们现在不只是‘写文章’,还要‘出产品’‘提方案’。”双传学表示,近年来,集团承办的舆情报告、政策解读、课题研究项目,一些成果已转化为现实政策。

围绕经济回升,新华报业推出“拼好新经济”等重点报道,聚焦首发经济、高质量发展和江苏担当,形成广泛传播效应。

面对国际环境变化,新华报业推出的《稳外贸 扩内需 增韧性 强信心》、“破浪·新出海记”等专题专栏,既写“稳外贸”的压力,也写“新出海”的信心,形成全网超5000万次阅读量的传播效应。

“作为主流舆论阵地,我们不仅要准确反映宏观经济走势,更要及时传递企业信心与政策导向,助力营造稳预期、强信心的外部环境。”双传学说。

谋新局:推进系统性变革走深走实

回望87年报史,《新华日报》始终以使命为笔、以人民为纸,书写着守正创新的答卷。

“历史是根脉,也是压力,我们不能只讲87年的辉煌,还必须用行动回答下一个五年、十年,新华报业靠什么立足、靠什么引领。”双传学表示。

事实上,《新华日报》自创刊以来,就不断以时代思维谋划传播创新。彼时的《新华日报》华北版社长何云,曾带领报社同志在百团大战期间深入前线采访,稿件一经写就,便即审、即刻、即印,以最快速度将战绩传入千家万户。反“扫荡”斗争中,他带领大家设计了轻便的印刷设备和电台,只用三匹骡子即可驮走,何云称之为“背起报馆打游击”。1942年5月,在敌人“扫荡”中,何云壮烈牺牲。

何云牺牲后,陈克寒临危受命,接任华北版社长。他一边组织报社同志躲避敌军围剿,一边坚持出版,并在极端困难的条件下探索流动印刷与地下分发机制,保障报纸不断线、声音不沉默。他强调“要让报纸成为根据地的桥梁、战场上的号角”。

时间来到2024年,党的二十届三中全会提出构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系,推进主流媒体系统性变革。新华报业随即成立改革工作专班,并提出以“八大行动”为核心的系统性变革方案。“这不仅是流程优化,更是理念、机制与平台的全面重塑、全面转型。”双传学强调。

今天,变革首先体现在内容生产方式的深度革新。报社重新梳理重大主题宣传逻辑,从内容选题、叙述语言、分发机制到互动路径,进行全流程链条式优化。如在今夏火热的“苏超”报道中,其以融合形式覆盖区域联赛,迅速推动“苏超”全网“出圈”,获得好评。“让主流叙事可视化、社交化,正是这次系统性变革中我们最看重的传播力创新。”双传学表示。

交汇点客户端已重构为集团大平台,跃升至全国省级新媒体前列,成为“党报+平台”融合发展的样本。依托“智汇星空”融创中心,新华报业正实现内容、数据与平台的高效联动,并积极布局智能化内容生态,为主流舆论赋能提质。“我们不仅要建平台,更要提升服务能力。”双传学说,“我们现在不仅生产新闻,更建设平台;不仅传递信息,更提供服务。”

如今的新华报业,既有党报的根基,也有平台的形态;既重主流话语,也重用户体验;既有报史的厚重,也有技术的锐度。这场系统性变革永不止步,仍在推进、仍在演进、仍在验证。“我们从抗战中走来,靠理想信念和人民立场走过87年;未来,我们将靠更坚实的主流价值、更先进的传播方式、更开放的平台生态,走得更深、更远。”双传学表示。