- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

光影铸史 胶片为证

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-08-15

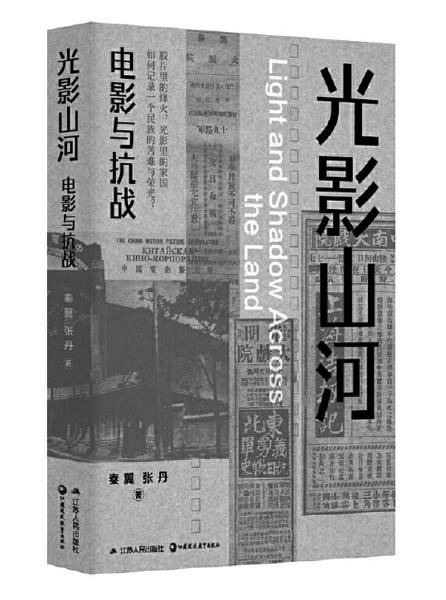

电影作为综合性的现代媒介,见证并参与了中国人民的抗日战争。战火之下,那些穿越废墟、背负胶片奔走于后方与前线的电影人,用镜头记录苦难、塑造英雄、激发民族情感。这段中国电影史上的“非常时刻”,被《光影山河:电影与抗战》(江苏人民出版社 江苏凤凰教育出版社)一书深刻地呈现了出来。

《光影山河》不仅是一部电影史,更是一个民族用光影书写的战斗宣言。它以年代与地理空间为经纬,条分缕析地展现抗战14年间中国电影产业的发展脉络。这是一座影像与历史交汇的档案馆,沉甸甸,充满回响。

本书通过对多区域电影生产的并列考察,指出抗战期间电影产业并没有因战火而沉寂,反而在不同语境中以不同形式持续演化。《光影山河》一个核心贡献,是对抗战时期电影生产格局的梳理。抗战爆发前,中国电影中心集中于上海,形成了辐射全国的生产与发行体系;战火爆发后,这一格局被打破,电影创作出现了前所未有的地域分散。

同时,本书并没有忽略个体在历史中的位置,在结构和制度之外,它通过挖掘影人的命运轨迹,再现了战争如何塑造中国电影的创作主体,又如何影响了其之后数十年的精神气质与文化走向。作者通过大量第一手档案资料,呈现出一个事实:抗战并未摧毁中国电影人,反而在极端的战争压力下锻造了他们复杂、立体的身份感。

那个时期的电影人,在资金匮乏等压力下,并未放弃电影工业的完整性,而是以超乎寻常的韧性探索类型片、商业叙事和观众心理,推动中国早期类型电影达到前所未有的高度。而大后方的创作者,则拓展了电影的表达疆域。电影人之间的身份差异,并未阻断他们在艺术技法、伦理观念、叙事手法上的共通传承。这些人中,许多在战后继续影响中国电影的发展,他们的创作经验、类型探索与观众意识,成为后来“电影黄金期”不可或缺的组成部分。电影人间的流动与交融,使得战时中国电影形成了一种独特的“影像血脉”——既能反映现实,也能塑造未来。

更重要的是,本书强调了电影在抗战中的独特功能——它更是动员、教育与凝聚的工具,既传递抗战信息,也为被战火笼罩的普通人提供精神支撑,成为鼓舞民心的重要媒介。抗战电影不仅描绘前线战况,也关注沦陷区与后方百姓的生活,塑造了兼具民族情怀与现实关怀的银幕形象。这种影像实践,使得电影成为抗战舆论战与文化战的重要阵地。书中不仅重现了战火中坚守创作的影人群像,也引导我们重新思考电影在民族危难时刻所承担的精神使命——电影不仅是记录,更是塑造;不仅属于银幕,更属于民族记忆。

在历史书写日益多元的时代背景下,《光影山河》让我们明白,电影不只是历史的记录者,也是实践者。在山河动荡的年代,光影曾以独特的方式穿越废墟、照亮人心。而今,这些影像仍在提醒我们:铭记历史,吾辈自强。