他18年跋涉5万公里拍摄中国砖瓦(窑),用30余万张照片“记录变迁、关注民生、传递希望”,浙江省余姚市融媒体中心摄影记者陈斌荣——

30斤摄影器材背出“砖瓦史诗”

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-07-31

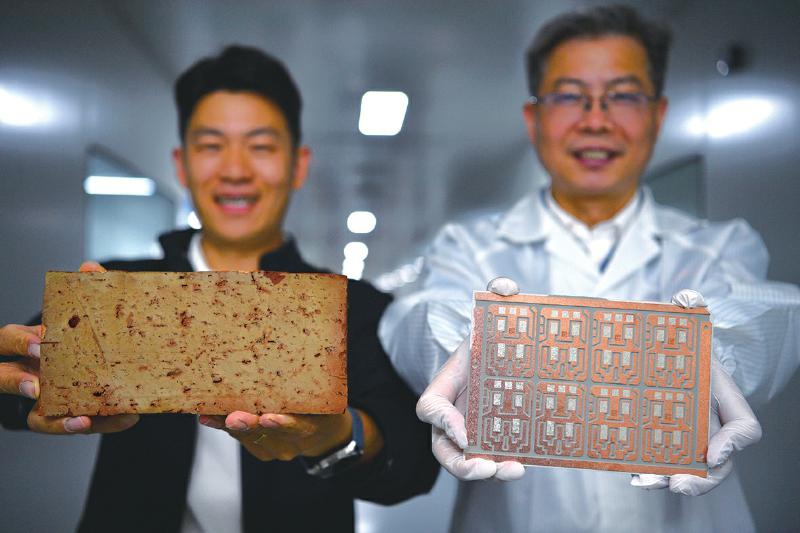

陈斌荣用照片记录下传统黏土砖瓦(窑)从“砖片”到“芯片”的蝶变。图为原砖瓦厂业主和江丰同芯总经理分别举着一块砖和一枚芯片(2025年5月拍摄)。

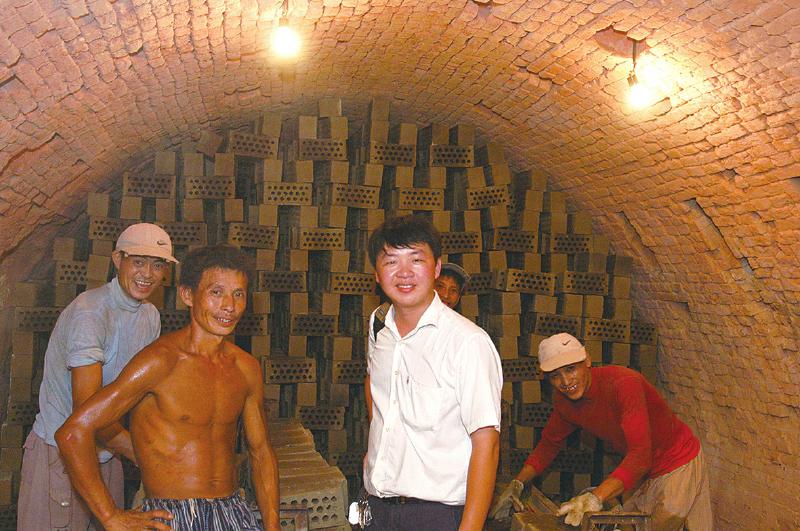

陈斌荣(中)与浙江省余姚市牟山镇姚西砖瓦厂的砖窑工人在一起(2007年拍摄)。 受访者 供图

6月28日,暮色中的中国传媒大学台阶上,浙江省余姚市融媒体中心高级记者陈斌荣蹲下身小心翼翼地把手伸进相机包的背带,然后双手手掌张开,十指有力地托着包底,把摄影器材背上肩头。这个动作他重复了23年——每次出发采访前,他都要掂掂30斤器材的分量。

18年前,他在余姚传统黏土砖瓦窑爆破现场按下第一次快门;18年后,《浴火重生——中国砖瓦(窑)的前世今生》在中国摄影出版社出炉,他的背影融入台阶,亦像一座行走的砖窑。

一次偶然采访“爱上”砖瓦

在《浴火重生》记忆篇章中,有一张“余姚市梅山砖瓦厂红砖开票处”的牌子被丢弃在爆破后的砖瓦窑废墟上的照片。2017年11月20日上午,随着“嘣、嘣、嘣”几声巨响,浙江省余姚市梨洲街道南庙村境内的余姚市梅山砖瓦厂轰然倒塌,这意味着余姚用10年时间完成了全市66座黏土砖瓦窑的整治任务。而这10年,陈斌荣用镜头记录下了一座座砖瓦窑在爆破声中作最后告别的历史性时刻。

“这项工作似乎与你本职不太相关?”面对《中国新闻出版广电报》记者的提问,陈斌荣并未直接作答,而是讲起了刚入行时的一段往事。2002年,作为《余姚日报》的一名新晋摄影记者,他在一次市容环境整治报道中,为了拍下当时饱受诟病的夜宵一条街的脏乱场景,悄悄躲在一堵围墙后,通过长时间的蹲守,捕捉到了一张“会说话”的照片——一只老鼠的爪子正要探进装着猪蹄的高压锅中。

“因为当时用的是胶片机,所以内心很忐忑。因此这张照片冲洗出来的时候,我一下子蹦了起来。”陈斌荣说。第二天,《余姚日报》头版刊登这个图片新闻。很快,夜宵一条街迅速通水通电,卫生条件得到了极大好转。

“那个时候我突然知道,镜头就是我的纸和笔。”陈斌荣动情地说道。在后续的职业生涯中,陈斌荣收获了属于一名基层新闻人的荣誉与尊重:在全国县市报中,陈斌荣作为摄影记者,创下“唯一连续两年斩获中国新闻奖”的纪录。这位1979年出生的记者,在纸媒黄金期入行,又亲历县级融媒体的转型阵痛,却始终坚守“笨功夫”。

这种“笨功夫”练就了他的新闻敏锐性。2007年一次偶然的采访机会,让陈斌荣获知余姚即将启动黏土砖瓦窑的专项整治行动。“这不仅是产业结构的调整,更是中国县域经济转型与生态文明建设的生动实践。”陈斌荣说。

刚开始,陈斌荣只在余姚拍摄,然而随着素材积累,他开始将砖瓦文明置于社会、经济、文化与生态的多重背景下审视。从那一刻起,陈斌荣开启了长达18年的“砖瓦史诗”,走了全国17个省份,跋涉5万公里,拍摄了30余万张照片。

“陈斌荣证明了基层记者的‘小’与‘大’——余姚虽小,但砖瓦文明的故事属于全人类。”浙江省记协秘书长傅亦军评价道。《浴火重生》收录了627幅珍贵影像和10万字文字调查,揭示砖瓦(窑)历史的兴衰流变,体现中国传统建筑工艺的演进和生态文明理念的觉醒。

有些镜头一生只能遇见一次

《父子接力,传承百年古砖瓦制作技艺》这篇报道中,一张高空俯视下的“盲牛踩泥”照片令人眼睛一亮,只见非遗传人刘炬洪赤脚踩在泥巴上面,左手牵着一头被布蒙住双眼的水牛,右手拿着鞭子,从张着的嘴里仿佛能听到不断发出的吆喝声。为了拍到这项濒临消失的传统踩泥技艺,陈斌荣辗转全国各地苦苦寻觅,最终在距余姚1200多公里的广东省佛冈县汤塘镇围镇村如愿以偿。

在接受采访的时候,陈斌荣给记者展示了他2024年9月在北京、河北秦皇岛、安徽蚌埠采访砖瓦(窑)时的手账:

2024年9月13日周五傍晚,自余姚启程,前往宁波栎社国际机场,搭乘20:35航班飞赴北京大兴国际机场。航班于当天23:00落地,由于地铁停运,转乘出租车前往位于天安门广场附近的酒店,抵达时已过午夜。

2024年9月14日7:30出发前往中国国家博物馆,上午9:00—12:00在中国国家博物馆拍摄,随后移师北京市海淀区砖窑里,继续进行13:00—16:30的外景拍摄。短暂休整后,于18:00从北京站乘坐列车前往河北秦皇岛山海关站,直至当天22:30抵达。

2024年9月15日5:00起床拍摄山海关老龙头日出,后赴“天下第一关”镇东楼、角山长城、中国长城博物馆、板厂峪窑址群遗址和板厂峪长城公园拍摄,直至太阳落山。晚上从秦皇岛站乘坐列车于23:00抵达天津站,9月16日0:55从天津站中转乘坐通宵列车赴安徽蚌埠拍摄,当天21:59又回到余姚。

短短三天,跨越五地,这样的行程密度与执行强度,是18年来陈斌荣假期的常态。

走访砖瓦作坊、古建遗址,既拍实景又访老匠人,既记录爆破也关注工人。为完成一次拍摄,陈斌荣常常要奔波数百公里。一次,在拍摄即将爆破的砖窑时,他等了整整6个小时。直到黄昏时分,一缕夕光从半塌的窑顶斜洒进来,照在一位正准备收工的老工人脸上,他才按下快门。“那种光,是等出来的,不等,看不见。”他说。

有一次采访,陈斌荣因高温下长时间暴晒,中途只喝了一瓶矿泉水,重度中暑,被送进医院。他说:“那次差点没了命,但我觉得值,那天我拍到了最典型的瞬间。”

为了完整拍摄国家非物质文化遗产临清贡砖的生产技艺,陈斌荣凌晨3:00便与窑工们一同开始了一天的工作。日出时分,太阳缓缓升起,阳光洒在烧制临清贡砖的砖窑上,这一刻,窑火、窑工与晨光交相辉映,他频频按下快门记录下这令人动容的画面。

“照片不等人,有些镜头,一生只能遇见一次。”陈斌荣淡然地说。

一个砖窑兴衰见证时代转型

2025年春天,在《浴火重生》的最后一组影像中,陈斌荣拍下了这样一张照片:一边是余姚江丰同芯的厂房大门,一边是曾经砖瓦厂的地基遗迹。他找来了原砖瓦厂业主俞立军,又请来了江丰同芯总经理张辉然,两人分别举着一块砖与一枚芯片,一旧一新,一重一轻,代表了这片土地从“砖片”到“芯片”的命运演化。那一瞬间,他久久没有按下快门,而是把眼睛贴在取景器后,看了很久。

“记者,不仅是记者;摄影记者,也不只是简单摄录者。陈斌荣通过新闻摄影传递了对历史文化的深情守望与传承,是这本书最珍贵的地方。”中国新闻摄影学会会长兰红光说。

“我知道这不是一张‘好看’的照片,但它该出现。”陈斌荣说,“它能告诉人们,这就是我们的昨天和今天。”

“用我的镜头记录时代变迁。”这是陈斌荣说得最多的一句话。在很多人眼里,他只是拍砖瓦(窑),但他始终知道,镜头背后,装着的是一个国家的转型轨迹,是千千万万基层劳动者的命运拼图。

这些年,他一次次走进那些即将被时代改写的场所:砖瓦窑、废厂房、老工棚。在那里,他拍下的是拆除前最后一刻的原貌,是工人收工时坐在窑口的沉默,是被火烤红的砖石,也是不动声色的告别。

为了捕捉爆破前的真实状态,他甚至提前联系爆破公司,反复沟通施工节奏,只为抢到一个角度、一束光线。他说:“我不是拍建筑的毁灭,而是在拍一个行业的落幕,一群人的生活转场,一段带有温度的历史。”他一个人扛着器材进厂、蹲守、登高,有时一拍就是整整一天。他拍砖,更拍人——拍那一代人在工业记忆中留下的背影。

他的镜头也曾定格在更多动人的细节里。在浙江省新昌县天功坊砖瓦有限公司,他记录下第三代非遗传承人俞秋红在父亲身旁潜心学艺的画面。俞秋红原本是学英语的,但为了守住老父亲的手艺,她开始将砖瓦工艺与文创结合,做文具、做艺术品,重新“唤醒”一块块泥土的生命。陈斌荣为这对父女拍了整整三天,不为报道抢时间,而是希望“能跟得上他们的呼吸节奏”。

他也拍废弃砖厂如何“变身”:成了光伏电站、复古婚宴厅、文化咖啡馆、丰收的沃野。有人问他:“这样的题材有新闻价值吗?”他笑笑说:“如果新闻不是为了记录变迁、关注民生、传递希望,那还能为了什么?”