- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

多元视角“打开”北京中轴线

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-07-25

2024年7月27日,“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”成功列入《世界遗产名录》。这条纵贯首都北京7.8公里的壮美中轴线,诠释着中华文明的营城智慧,也动态适应着不同时代人们的社会生活需求。

要让更多人了解北京中轴线、保护北京中轴线,申遗成功是一个崭新的起点。如果说2024年7月前出版的相关图书是为北京中轴线申遗的助力与护航,那么这一年来,许多策划精良的图书更侧重于从多元视角持续深挖其丰富内涵与当代价值,不断解锁着“打开”北京中轴线的更多方式。

为申遗之路留影存档

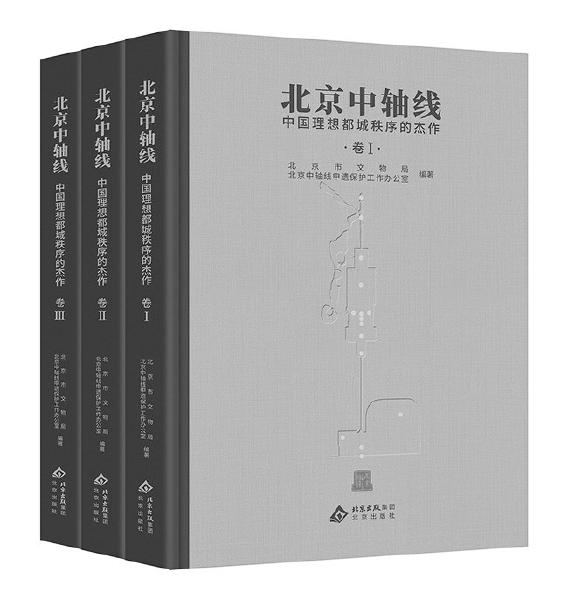

作为北京中轴线申遗的亲历者与推动者,故宫博物院原院长单霁翔在《北京中轴线的故事》(中国大百科全书出版社)中讲述了从筹备申遗到真正推进过程中的曲折与成功。书中既有宏观层面对“五位一体”城市文明图谱的深入阐释,也在微观层面结合申遗历程中永定门复建等关键事件,揭秘“原位置、原形制、原材料、原工艺”的保护智慧,对15个遗产点进行深入剖析,全方位展现了北京中轴线的历史文化、建筑价值与发展脉络。

“我们的目标不仅是争取北京中轴线列入《世界遗产名录》,更重要的是要通过申报世界遗产来促进整个北京老城的保护,改善市民的生活环境,促进城市的可持续发展。”单霁翔在该书序言中提出,北京中轴线统领整个北京老城规划格局,并在时间和空间上不断完善,它不仅是北京的空间之轴,也是文化之轴,更是一段穿越数百年时光的城市精神脊梁。该书责编张恒丽向《中国新闻出版广电报》记者介绍,为助力北京中轴线在当代语境中焕发新生,该书特意配有申遗大事年表,让读者读懂北京中轴线如何从“历史杰作”一步步成为文化遗产。

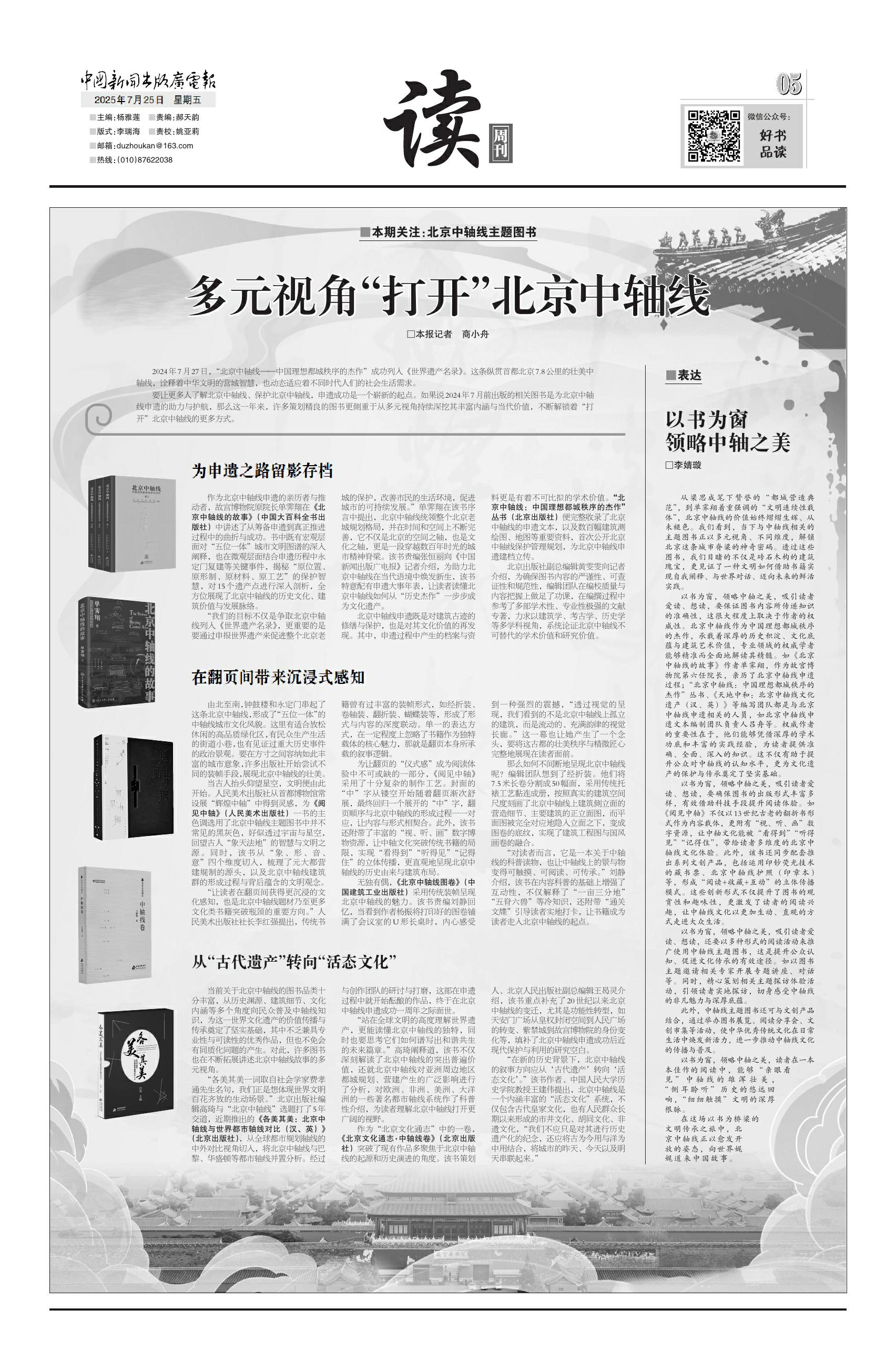

北京中轴线申遗既是对建筑古迹的修缮与保护,也是对其文化价值的再发现。其中,申遗过程中产生的档案与资料更是有着不可比拟的学术价值。“北京中轴线:中国理想都城秩序的杰作”丛书(北京出版社)便完整收录了北京中轴线的申遗文本,以及数百幅建筑测绘图、地图等重要资料,首次公开北京中轴线保护管理规划,为北京中轴线申遗建档立传。

北京出版社副总编辑黄雯雯向记者介绍,为确保图书内容的严谨性、可查证性和规范性,编辑团队在编校质量与内容把握上做足了功课,在编撰过程中参考了多部学术性、专业性极强的文献专著,力求以建筑学、考古学、历史学等多学科视角,系统论证北京中轴线不可替代的学术价值和研究价值。

在翻页间带来沉浸式感知

由北至南,钟鼓楼和永定门串起了这条北京中轴线,形成了“五位一体”的中轴线城市文化风貌。这里有适合放松休闲的高品质绿化区,有民众生产生活的街道小巷,也有见证过重大历史事件的政治景观。要在方寸之间容纳如此丰富的城市意象,许多出版社开始尝试不同的装帧手段,展现北京中轴线的壮美。

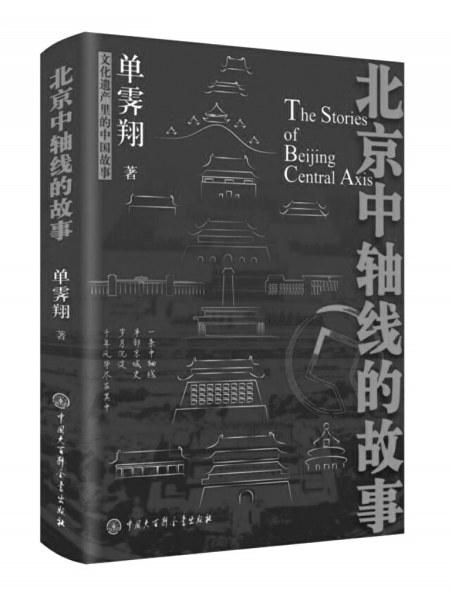

当古人抬头仰望星空,文明便由此开始。人民美术出版社从首都博物馆常设展“辉煌中轴”中得到灵感,为《阅见中轴》(人民美术出版社)一书的主色调选用了北京中轴线主题图书中并不常见的黑灰色,好似透过宇宙与星空,回望古人“象天法地”的智慧与文明之源。同时,该书从“象、形、音、意”四个维度切入,梳理了元大都营建规制的源头,以及北京中轴线建筑群的形成过程与背后蕴含的文明观念。

“让读者在翻页间获得更沉浸的文化感知,也是北京中轴线题材乃至更多文化类书籍突破瓶颈的重要方向。”人民美术出版社社长李红强提出,传统书籍曾有过丰富的装帧形式,如经折装、卷轴装、翻折装、蝴蝶装等,形成了形式与内容的深度联动。单一的表达方式,在一定程度上忽略了书籍作为独特载体的核心魅力,那就是翻页本身所承载的叙事逻辑。

为让翻页的“仪式感”成为阅读体验中不可或缺的一部分,《阅见中轴》采用了十分复杂的制作工艺。封面的“中”字从镂空开始随着翻页渐次舒展,最终回归一个展开的“中”字,翻页顺序与北京中轴线的形成过程一一对应,让内容与形式相契合。此外,该书还附带了丰富的“视、听、画”数字博物资源,让中轴文化突破传统书籍的局限,实现“看得到”“听得见”“记得住”的立体传播,更直观地呈现北京中轴线的历史由来与建筑布局。

无独有偶,《北京中轴线图卷》(中国建筑工业出版社)采用传统装帧呈现北京中轴线的魅力。该书责编刘静回忆,当看到作者杨振将打印好的图卷铺满了会议室的U形长桌时,内心感受到一种强烈的震撼,“透过视觉的呈现,我们看到的不是北京中轴线上孤立的建筑,而是流动的、充满韵律的视觉长廊。”这一幕也让她产生了一个念头,要将这古都的壮美秩序与精微匠心完整地展现在读者面前。

那么如何不间断地呈现北京中轴线呢?编辑团队想到了经折装。他们将7.5米长卷分割成50幅面,采用传统托裱工艺黏连成册,按照真实的建筑空间尺度刻画了北京中轴线上建筑侧立面的营造细节、主要建筑的正立面图,而平面图被完全对应地隐入立面之下,变成图卷的底纹,实现了建筑工程图与国风画卷的融合。

“对读者而言,它是一本关于中轴线的科普读物,也让中轴线上的景与物变得可触摸、可阅读、可传承。”刘静介绍,该书在内容科普的基础上增强了互动性,不仅解释了“一亩三分地”“五脊六兽”等冷知识,还附带“通关文牒”引导读者实地打卡,让书籍成为读者走入北京中轴线的起点。

从“古代遗产”转向“活态文化”

当前关于北京中轴线的图书品类十分丰富,从历史渊源、建筑细节、文化内涵等多个角度向民众普及中轴线知识,为这一世界文化遗产的价值传播与传承奠定了坚实基础,其中不乏兼具专业性与可读性的优秀作品,但也不免会有同质化问题的产生。对此,许多图书也在不断拓展讲述北京中轴线故事的多元视角。

“各美其美一词取自社会学家费孝通先生名句,我们正是想体现世界文明百花齐放的生动场景。”北京出版社编辑高琪与“北京中轴线”选题打了5年交道,近期推出的《各美其美:北京中轴线与世界都市轴线对比(汉、英)》(北京出版社),从全球都市规划轴线的中外对比视角切入,将北京中轴线与巴黎、华盛顿等都市轴线并置分析。经过与创作团队的研讨与打磨,这部在申遗过程中就开始酝酿的作品,终于在北京中轴线申遗成功一周年之际面世。

“站在全球文明的高度理解世界遗产,更能读懂北京中轴线的独特,同时也要思考它们如何谱写出和谐共生的未来篇章。”高琪阐释道,该书不仅深刻解读了北京中轴线的突出普遍价值,还就北京中轴线对亚洲周边地区都城规划、营建产生的广泛影响进行了分析,对欧洲、非洲、美洲、大洋洲的一些著名都市轴线系统作了科普性介绍,为读者理解北京中轴线打开更广阔的视野。

作为“北京文化通志”中的一卷,《北京文化通志·中轴线卷》(北京出版社)突破了现有作品多聚焦于北京中轴线的起源和历史演进的角度。该书策划人、北京人民出版社副总编辑王曷灵介绍,该书重点补充了20世纪以来北京中轴线的变迁,尤其是功能性转型,如天安门广场从皇权封闭空间到人民广场的转变、紫禁城到故宫博物院的身份变化等,填补了北京中轴线申遗成功后近现代保护与利用的研究空白。

“在新的历史背景下,北京中轴线的叙事方向应从‘古代遗产’转向‘活态文化’。”该书作者、中国人民大学历史学院教授王建伟提出,北京中轴线是一个内涵丰富的“活态文化”系统,不仅包含古代皇家文化,也有人民群众长期以来形成的市井文化、胡同文化、非遗文化,“我们不应只是对其进行历史遗产化的纪念,还应将古为今用与洋为中用结合,将城市的昨天、今天以及明天串联起来。”