社科、科普:

看见辽阔世界 感受探索力量

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-07-18

社科、科普

阅读是打开知识大门的钥匙。近年来,社科、科普方面的原创少儿图书不断涌现,它们在内容设计、表达方式和视觉呈现上日臻成熟,不仅满足了少年儿童对知识的渴望,更以系统、有趣、生动的方式激发了他们探索世界的兴趣,帮助他们建立起初步的学科认知和价值体系。从地理百科到科技前沿,一本本图书犹如一扇扇窗,让孩子看见更辽阔的世界,也播下了探索与思辨的种子。这些兼具科学性、人文性与儿童视角的作品,正以温润而厚重的姿态,引领少年儿童探索自然、理解社会、认识自我。

激发科学兴趣 感悟科学精神

在少儿阅读体系中,科技类图书发挥着启迪思维、播种梦想的重要作用。“我是未来科学家”丛书是一套专为孩子打造的前沿科技启蒙读物,由科普专家袁岚峰领衔主编。丛书精选10个极具想象力和探索空间的科技主题,从基因编辑到芯片突破,从脑机接口到量子科技,从未来能源到太空探索,以浅显易懂的语言和丰富的图像,带领孩子走进前沿科技的奇妙世界。

丛书注重将高深的知识转化为孩子能理解的故事与图画,在轻松阅读中启发科学兴趣,培养洞察力、创造力,让孩子在翻阅中思考未来,在想象中明确方向,成为时代浪潮中的勇敢探索者。

与之相呼应的,还有另一部聚焦重大科技工程的作品——《跟“嫦娥”去探月》。作品从中国探月工程立项到实施过程再到未来规划,系统展示了我国在深空探索领域取得的标志性成果。图书重点讲述各次任务中的“新、特、难、重”,大量珍贵的一手资料和真实图片,使内容具备高度的科学性和可读性。同时,延伸阅读部分深入浅出,帮助孩子快速理解复杂的工程原理与科学成果。

这两部图书的共同之处在于,不仅为孩子打开了科技认知的大门,更通过丰富的科学内容与叙述方式,引导少年儿童树立探索精神和未来意识。从科学前沿到国家工程,作品激发了孩子学科学的兴趣,也为他们理解“科技强国”的时代主题奠定了思维基础。

博览名山大川 增强文化自信

如果说科学类图书给予孩子认知世界的工具,那么人文类图书则让他们理解自身与文化的关联。在一批聚焦中华优秀传统文化的少儿科普类图书中,《五千年中华地名》具有独特视角。该书精选小学语文教材中出现的地名,用通俗的语言讲述其背后的地理背景、历史沿革、民俗风情和人文故事,内容涵盖从省市名称到街道巷弄,从山川河流到文化遗迹,既广且深,既博且细。

配合高清文物与生态景观图片,作品不仅丰富了孩子的知识储备,更在潜移默化中增强了他们对祖国大地的情感认同和文化自信。孩子们在阅读中不断建立起“我是谁、我从哪里来”的文化意识,也通过了解一个个地名背后的故事,感受到中国地理文化的深厚底蕴。

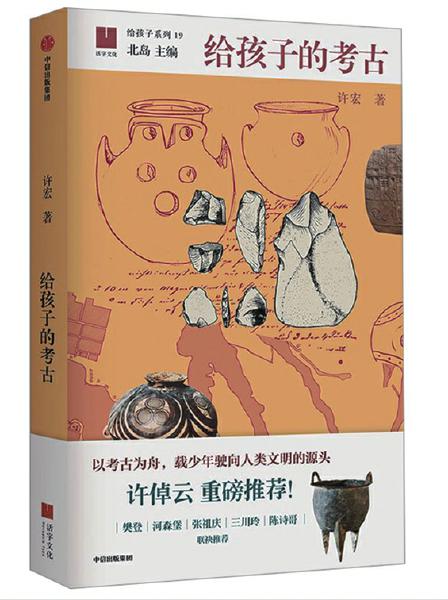

另一部同样具有文化厚度的《给孩子的考古》,则以考古为舟,载着孩子们探索人类文明。书中,中国社会科学院考古研究所研究员许宏以深入浅出的方式,向孩子们耐心讲解考古到底是什么、考古人如何破解历史真相等方面的知识。

考古学本质上是对人类文明长河的系统性追溯,这种时间纵深能帮助孩子建立宏观历史观。对此,许宏强调:“考古不仅是挖土寻宝,更是通过碎片拼凑文明密码,回答‘人类从何而来、向何而去’的命题。”没有历史就没有根,没有根就没有未来。他希望通过这本书,帮助孩子建立历史认知的底层逻辑,培养“慢思考”与跨学科能力。当AI可以生成答案,学会追问与思辨,才是孩子未来的竞争力。

科学与人文的结合,需要贴合儿童认知特点的内容表达与视觉语言。《中国儿童地理百科全书》基于儿童心理发展和认知路径,将知识主题、知识点按照“地球家园”“美丽中国”“多彩世界”三个维度进行系统布局,涵盖自然地理、人文地理等学科分支。

图书内容兼顾宏观与细节,通过手绘地图、示意图与自然风光实拍图,不仅系统化讲述知识,更增强了孩子对“地理世界”的整体感知力与理解能力,让地理知识“可读”“可感”。