- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

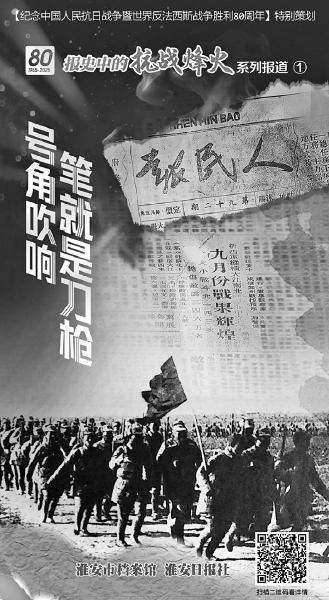

江苏省淮安日报社“报史中的抗战烽火”系列报道

走进笔墨为枪战场 致敬红色报人担当

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-06-17

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。85年前,在抗日战争最艰苦的岁月,《淮安日报》前身、中共苏皖区党委机关报《人民报》创刊出版,成为抗日战场上刺向敌寇的又一把锋利的尖刀。

回望历史,奋发今朝。2025年3月24日,《人民报》创刊85周年之际,江苏省淮安日报社联合淮安市档案馆,推出“纪念中国人民抗日战争胜利80周年”特别策划——“报史中的抗战烽火”系列报道,用回望历史的朴素方式铭记历史,致敬无数先驱穿越抗战烽火、开辟舆论阵地、凝聚必胜信念、坚决抗战到底的斗争精神,为接力奋进、阔步中国式现代化新征程注入强大动能,激发磅礴力量。

深耕本土发挥“地方优势”

与中央、省级主流媒体相比,地方党报在重大主题报道领域无论是视野的广度、策划的深度,还是平台的知名度、传播的延展度,都存在着一定的差距。如何在重大主题报道中充分彰显地方党报的力量、聚力书写地方党报的担当,是摆在地市级党报面前的一道必答题。

近年来,淮安日报社就此进行了持续探索和创新实践。特别是2019年以来,紧扣新中国成立70周年、中国共产党成立100周年、习近平总书记给新安小学的少先队员回信一周年等时间节点,淮安日报社先后策划推出了“八百勇士 天路筑梦”系列报道、长篇通讯《家国日记》、“总书记回信一周年”系列手绘条漫等融媒作品,荣获了江苏省好新闻、江苏新闻奖等多项荣誉。

反观走过的探索历程我们发现,上述策划之所以取得成功,最根本的一条经验就是在深耕本土资源方面点中了穴位、把握了精髓、下足了功夫。

中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,是又一个重大历史节点。淮安日报社在本土红色资源的发掘上应怎样作为、如何破题?策划团队为此结合“抗战”主题对淮安红色资源进行了全面梳理,提出以“独特性、本土化”为指挥棒,最终选定以淮安日报社自身的红色历史为主攻方向,深入历史肌理,追寻抗战烽火中诞生的这张有着80多年岁月积淀的报纸在回望抗战历史、传承抗战精神中所具有的独特价值。

以特取胜开辟“淮报路径”

淮安是一代伟人周恩来的家乡。这片红色的热土,曾经是淮海抗日根据地的重要版图、苏皖边区政府所在地、新四军活动的主要区域之一,也是新四军军部停留时间最长的驻扎地,众多新四军将帅在此跃马挥戈,指挥过对抗战胜利产生深远影响的刘老庄战斗、大胡庄战斗。当然,这里还有一张记录并见证了淮海地区军民抗战历史的报纸、《淮安日报》的前身——《人民报》。

85年前,在中华民族最危险的时候,作为中共苏皖区党委机关报的《人民报》诞生。尽管自诞生之日至抗战胜利,《人民报》有过更名、改版,但对淮海地区军民抗战的光辉历史有着全面且翔实的报道。

85年后,烽火硝烟虽早已远去,在战火中“幸存”下来的老报纸却依然在默默守护着那段不能忘却的岁月。身为《人民报》的后来人,我们始终铭记着这份历史的荣光。

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,我们选择《淮安日报》的红色历史作为发掘抗战红色资源的主攻方向,是我们本土红色资源的具体体现,但选取怎样的视角进行切入,则是关乎策划效果的关键。

经过调研摸排,我们欣喜地发现,在淮安市档案馆内,至今依然保存了较为完整的《人民报》《淮海报》影印版本,这些珍贵的历史资料,在此前做过的历次纪念抗战胜利的报道中,均未被触及过、发掘过。此外,或许是因为报史“红色基因”的稀缺性,全国各地市级媒体同行所谋划的纪念抗战胜利80周年的报道,鲜有从报史的角度进行作品策划的探路者。

上述两个方面的发现,为我们从“报史”这一独特视角切入实施“报史中的抗战烽火”系列报道提供了足够的信心。基于此,我们与淮安市档案馆取得联系,提出联手实施策划报道的想法。该馆随即安排工作专班,对馆藏的影印版《人民报》《淮海报》情况开展了全面盘点、彻底摸排。

与此同时,针对馆藏的影印版《人民报》《淮海报》存在期数缺失、纸张破损、字迹辨析不清等问题,我们与淮安市档案馆一道历时1个多月,兵分多路分别奔赴江苏省档案馆和徐州、宿迁、盐城、连云港等周边地市档案馆,尽最大努力通过寻访查找以弥补不足。

独具匠心锻造“传播精品”

《人民报》及其更名后的《淮海报》,从诞生到抗战胜利,前后历时5年多。采取什么样的呈现方式进行谋篇布局、作品架构?如何避免同一主题下可能出现的琐碎、重复?报道作品如何形成连贯性、具有可读性?凡此种种,是实施“报史中的抗战烽火”系列报道过程中需要解决的难题。

策划团队经过反复思考,最终确立了“三套战术”:一是采取“抗战报道+微解读”的主体构成,既回望红色历史、传承红色基因,又解读历史价值、时代意义;二是采用章回体小说的标题制作手法,对每期作品的标题进行精雕细琢,既呈现出独具匠心、特色鲜明的标题,又突出每期作品的重点主题,同时实现连贯性;三是采用“客户端链接+主题海报分享”的传播方式,既便于传播,又具有冲击力。

在此过程中,我们也遇到了很多困难。比如,由于年代久远和印刷问题,报纸残缺或字迹模糊导致辨认困难;老报纸使用的繁体字甚至异体字增加了考据难度;众多彼时的地名、人名、部队名、特定称谓和说法乃至事件等需要查阅大量的各种史料加以佐证、核实。

困难是考验智慧的试金石,是斩获佳绩的磨刀石。面对困难,我们有足够的耐心、制胜的办法,也取得了预期的效果。

截至目前,“报史中的抗战烽火”系列报道已推出报道8期,作品经《淮安日报》、掌上淮安客户端推发后,全部被人民日报全国党媒信息平台、“学习强国”江苏学习平台、江苏省档案馆官方微信公众号、今日头条、网易等众多平台转载,全网阅读量突破1000万。

从起初面对海量信息“无从下手”的迷茫,到此后一步一个脚印蹚出成熟可行的报道路径,从对尘封历史的一知半解到渐渐融入并“对话”那段血与火的岁月,“报史中的抗战烽火”系列报道不仅“保护性”地发掘出许多抗战史实,揭露了日军侵华罪行,弘扬了中国人民的抗战精神,也让我们真切地感知到了一张红色报纸所具有的巨大力量。

(作者杜勇清系淮安日报社编委、融媒体采访中心总监、总编办主任,何弦系淮安日报社融媒体采访中心可视化事业部记者)