- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

融会贯通 推陈出新

——评“邵大箴美术史书系”

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-05-14

邵大箴先生是我国著名的美术史论家、评论家和教育家,也是新中国培养的第一代具有现代和世界视野的专家。他1944年出生于江苏镇江,1953年至1954年就学于江苏师范学院(现苏州大学)中文系,1955年被公派至苏联列宾美院美术史系学习,1960年毕业回国后长期任教于中央美术学院,并主持《美术研究》《世界美术》两本学术期刊的工作。与此同时,他还在80年代担任中国美术家协会书记处书记和机关刊物《美术》杂志主编。邵大箴先生主要从事外国美术史和中国近现代美术研究,同时也非常注重美术评论。邵大箴先生一生著述等身,湖南美术出版社系统整理了邵大箴先生的学术成果,在精心编校后再版了他的主要作品,并对尚未出版的论文和评论进行了汇编和首次出版。可以说,这部涵盖古今中外美术的10卷本《邵大箴美术史书系》是邵大箴先生一生呕心沥血的学术大成,对美术史论研究、美术批评和创作具有持续的推动作用和重要的参考价值。

邵大箴先生自幼喜爱美术,但将其视为毕生致力的事业,则是从苏联留学开始的。留苏期间,邵大箴先生师从过古希腊罗马艺术专家安娜·彼得罗夫娜·丘波娃。1956年,他在导师的带领下,于黑海沿岸的刻赤参加了为期一个月的考古发掘,这里曾是希腊最早的殖民地之一。1957年,邵大箴在导师的指导下参与了冬宫的古希腊罗马艺术展览的筹备和陈列工作,同年参与了苏联科学院物质文化研究所考古小组的实践活动,1958年又参与了乌克兰别列赞、奥利维亚和敖德萨考古博物馆的实践课程。邵大箴的学习和实践经历让他对美术考古和古希腊罗马艺术极为关注,因此毕业论文选择了《苏联博物馆藏罗马头像研究》作为题目,将5件未展出的作品作为主要研究对象,从风格上对其年代进行鉴定,最终获得优秀等级,被授予“美术理论家”证书。

古希腊罗马美术一直是西方的美术史学关注的重点,而且也是现代意义上美术史这门学科的研究起点。1764年,德国人温克尔曼(Johann Joachim Winckelmann,1717—1768)出版了划时代的巨著《古代艺术史》,他通过古罗马实地考古,基于艺术品的实物研究,鉴别了作品的“风格”特征,并以此为依据阐述了艺术的“历史”演变。具体而言,这一“历史”是艺术的起源、繁盛和衰落。在当时,基于发掘的古代艺术品实物开展研究,打破了过去主要基于文献的艺术史研究范例;而且,研究艺术品的“风格”,将艺术置于“历史”之中,均是极具当代性的做法。不仅如此,他还首次将二者结合起来。《古代艺术史》的出版是艺术史学中的标志性事件,现代形态的艺术史学科由此建立。正是因此,温克尔曼被后世誉为艺术史之父。

对于致力于古希腊罗马艺术研究的邵大箴而言,该作无疑是最重要的参考书。他意识到,“这是第一本真正的艺术史。在他之前,只有大艺术家的传略和关于艺术品的论述文章问世”“这是最早在文化背景上研究艺术风格演变的历史著作”。由于这一渊源,邵大箴先生一直试图将这本经典之作翻译成中文,填补国内该领域空白。历经坎坷,他的愿望在1989年终得实现。这一年,他所编译的《论古代艺术》由中国人民大学出版社出版。但是,他并没有完整翻译该书,而是节译了其中最重要的部分——希腊人的艺术,并辑录了温克尔曼的其他6篇与古希腊艺术关系密切的论文。

如此编译的原因在于,邵大箴看到了温克尔曼的价值,也从200多年以后的视角看到了不足。他就此说明,“严格地说这(《古代艺术史》)是一部古代希腊艺术史。因为他(温克尔曼)对古埃及、波斯,甚至古代罗马的论述都是很简略的,而且也是很表面的。”邵大箴编译的《论古代艺术》广受欢迎和好评,后于2001年更明确地更名为《希腊人的艺术》,由广西师范大学出版社再版。古希腊罗马艺术是邵大箴先生早年学术经历的一个缩影,也是他艺术史研究的起点。1960年,他学成归国,从此一直任教于中国美术的最高学府——中央美术学院。那时,中央美术学院的美术史系刚刚成立不久,一切都刚刚开始,特别是在外国美术史方面,基础是民国时期遗留下来的片段知识,不仅缺少系统性,而且错讹内容较多。可以说,留学苏联的画家回国后用苏派绘画推动了中国美术的现代发展,而包括邵大箴先生在内的留学史论家则用所学促进了中国美术史论体系的现代转型。

邵大箴先生的第一个教学任务就是撰写古希腊罗马艺术的教材,1961年原文化部决定编写中外美术史教材,他被分配撰写10余万字古希腊罗马艺术部分,1962年定稿。但由于历史原因,直到1985年,该书才以《欧洲美术史》为题由上海人民美术出版社出版。2004年,该书又作为《世界美术全集》中的一册由中国人民大学出版社出版。古希腊罗马艺术研究是邵大箴先生长期深耕的领域,除了不断增加新的研究内容、参观世界各地美术馆的新收获,还逐渐形成自己的研究观点和系统。2010年,邵大箴著《古代希腊罗马美术》由中国人民大学出版社出版,系统性地对爱琴海文化、古希腊美术、伊特鲁里亚美术和古罗马美术进行了连贯而深入的论述,全面展现了他几十年在该领域的研究积累。

邵大箴先生将其在苏联所学现代美术史学体系与外国美术史知识整合起来,不仅填补了国内外美术史研究和教学的空白,而且对中国的美术史研究的基本观念产生了重要影响。由于在苏联的学习基础和回国后在外国美术史方面研究和教学经历,邵大箴先生将研究从古代希腊罗马艺术进一步扩展至整个欧洲的艺术。1987年,由邵大箴、奚静之合著的《欧洲绘画简史》由天津人民美术出版社出版。这本著作是两位先生对自己多年来教学和研究的一次重要总结,主要内容来自于他们在中央美术学院、中央工艺美术学院(现清华大学美术学院)的授课讲稿和其他高校的讲座。奚静之先生与邵大箴先生既是生活中的伴侣,也是工作上的伙伴。从1955年一起留学列宾美院美术史系以来,他们一直相濡以沫、相互促进。

奚静之先生的方向主要是俄罗斯美术,回国后长期任教于中央工艺美术学院,并参与创建了该校艺术史论系,任首任系主任。与邵大箴先生一样,作为外国美术史专家,在新中国成立后该领域从无到有、从简单到系统的建设发展过程中,她的学术兴趣和研究领域逐渐扩展至整个西方。这种变化使得邵大箴先生和奚静之先生认识到由中国人来撰写一部西方美术史的重要性和迫切性,正如作者所言:“我们这个民族有勇于把自己的长处传授于别人的品格,也有向别人学习的勇气。这种现象和里面包含的精神,是促使我们撰写这本《欧洲绘画史》的动力。”在1987年版简史出版后,他们又不断在该领域深化自己的研究,并于2009年由上海人民美术出版社以《欧洲绘画史》再版了该书。该书从原始时期绘画的诞生开始,一直叙述到20世纪70年代以后的当代艺术,内容全面、结构系统,可谓是欧洲绘画历史的一部百科小全书。

除了艺术史研究,邵大箴先生还对西方的现代艺术有着全面而深入的理解,并在改革开放后对现代艺术进行了系统介绍,对中国美术的现代化转型起到了至关重要的作用。邵大箴先生对现代艺术的兴趣可以追溯到他在苏联留学时期。1956年,老资格美术评论家格拉巴尔对曾影响俄罗斯绘画至深,但苏联成立后很快被视为颓废艺术的印象派进行重新评价,文艺环境变得相对宽松。正是在这样的情境中,邵大箴先生接触了很多欧洲现代艺术。回国以后的20世纪60年代初,在整理中央美术学院图书馆西文书籍过程中,他又阅读了很多民国时期留欧艺术家带回来的现代艺术资料,勾起他“心中长久以来想介绍现代派美术的意愿”。

1974年以后,邵大箴先生终于有机会撰写一些现代艺术的片段,随后汇集为上万字的《西方现代美术流派介绍》,其油印本在美术学院流传。改革开放后,美术界对现代艺术的兴趣呈现爆发性的增长。邵大箴先生修改、补充此前研究,在中央美术学院研究生班开设了现代艺术课程,并受邀在许多大学演讲。由于对现代艺术在教学、创作、研究方面的巨大需求,从1979年开始,邵大箴先生又在他所负责的《世界美术》等杂志上发表了包括《西方现代美术流派介绍》在内的许多介绍西方现代艺术的文章。相关成果经过系统化整理后,于1982年由河北美术出版社以《现代派美术浅议》为名出版,对现代艺术的含义、起源、流派、特征和社会背景等进行了全面介绍。值得注意的是,该书对西方现代派美术的介绍立足于中国实际需求,邵大箴先生为此进行了专门的框架设计、内容选择、价值评定。甚至在今天来看,该书仍不失为了解西方现代美术的捷径。

回应时代之问,服务中国美术发展的现实需要,始终是邵大箴先生学术研究的核心。在新时期改革开放的大环境中,如何推动中国美术创作和研究的现代化和多元化,则是更具体的目标。20世纪80年代初,全社会掀起了现代文化启蒙的读书热,《现代派美术浅议》切中重回正轨的美术教育、创作和研究的现实需要,很快行销 8万余册,这在当时是一个不容小觑的数量,可见其受欢迎程度。而且,该书对“85美术新潮”运动起到了重要的奠基作用。有鉴于此,邵大箴先生进一步对西方现代艺术展开研究,撰写了《西方现代美术思潮》,1990年由四川美术出版社出版。相较于《现代派美术浅议》,《西方现代美术思潮》更为充实,具有艺术史的性质。作者通过早期现代美术、盛期现代美术、当代美术的框架搭建,对西方现代美术进行了更为全面和深入的剖析。

《现代派美术浅议》《西方现代美术思潮》主要集中在绘画领域,但邵大箴先生没有遗忘在苏联留学时期就对雕塑怀有的兴趣。在《现代派美术浅议》出版后,他又持续地对西方现代雕塑进行了梳理。1987年,邵大箴先生在《文艺研究》发表了《西方现代雕塑一瞥》一文,对从罗丹开始直至现代现成品(ready-made)艺术的西方现代雕塑历史进行了梳理和介绍,随后,他又在《艺术世界》等刊物上陆续对西方现代雕塑中节点式经典个案展开研究。2002年,他将其中最具代表性的10篇文章整合为《西方现代雕塑十讲》一书,由广西美术出版社出版,弥补了当时该领域国内研究之不足。在推崇现代美术,推动中国美术现代转型的同时,他并没有忽视艺术史和传统艺术。因此,他撰写了大量的论文和评论,并在此基础上汇集为著作《传统美术与现代派》,于1983年由四川人民出版社出版。该书通过对艺术家、艺术作品、艺术流派、艺术现象、艺术展览的评论,充分展现出他一手伸向现代,一手伸向传统的治学理念。

由于在美术史论、美术评论和推动中国美术现代发展等方面的见地与贡献,邵大箴先生从1984年底开始兼任中国美术家协会书记处书记和《美术》杂志主编。《美术》杂志1950年创刊,当时是美术界的重要期刊,在学术和舆论上均具有无可替代的影响力。邵大箴先生为《美术》杂志制定了兼容并包的办刊方针,推陈出新,刊发了大量具有创新性的美术评论文章。与此同时,他置身于新时期美术创新发展的格局中,亲自参与,通过全面而深入的观察,撰写了大量既具有学术价值,又具有现实意义的美术评论文章。这些评论散见于国内外各大报刊,湖南美术出版社精心收集并编撰为《论外国美术》《论二十世纪中国美术》《评中国艺术家》3本著作首次出版,全面展现邵大箴先生在中外美术评论方面的成果与贡献。

《论外国美术》通过论古代美术、古典美术、现代美术、俄罗斯和亚洲艺术4个部分,呈现了邵大箴先生对从古至今外国美术的深刻见地,特别是关于观念艺术、意大利超前卫艺术、后现代艺术,以及俄罗斯和亚洲艺术的评论,展现出邵大箴先生对外国美术新发展的理解,对外国美术研究区域的不断拓展。《论二十世纪中国美术》收录了邵大箴先生对中国美术中一些重要节点的精辟见解,如《也谈〈父亲〉这幅画的评价》《青年美术群体和其他》《我看新潮美术展》,其中绝大部分他都是现场见证人,因此不仅具有文献参考价值,也具有作为对象的研究价值。《评中国艺术家》收录了邵大箴先生对20世纪以来上百位中国艺术家的个案研究,包括油画、国画、版画、雕塑等不同媒介实践。这3部著作收录的均是旧文,但也可以说是新作。因为,它们不仅见证了现代中外美术的发展,同时也见证了邵大箴先生一代学人孜孜不倦的学术追求。

邵大箴先生是我的博士生导师,我在求学期间就已经学习过他的很多论著。今天,再次阅读湖南美术出版社精心编撰的10卷本“邵大箴美术史书系”,仍有温故知新之感。邵大箴先生在20世纪30年代的战火中出生,在50年代的建设新中国的和平环境中求学苏联,在80年代改革开放的进取氛围中追寻中国美术和美术史论的现代化。可以说,他几乎见证了一个世纪中国和中国美术的巨变,同时也身体力行地推动着中国美术和学术研究的发展。2024年,邵大箴先生永远离开了我们,但他毕生的研究凝聚在这套书系中,为西方美术史、中国近现代美术史、当代美术创作和批评都奠定了坚实的基础,与此同时,作为时代的见证者,这些论著代表了不同时期“知识型”的典型范例,不但是我们的重要参考文献,而且也逐渐成为美术史学的研究对象。

(作者为清华大学美术学院研究员)

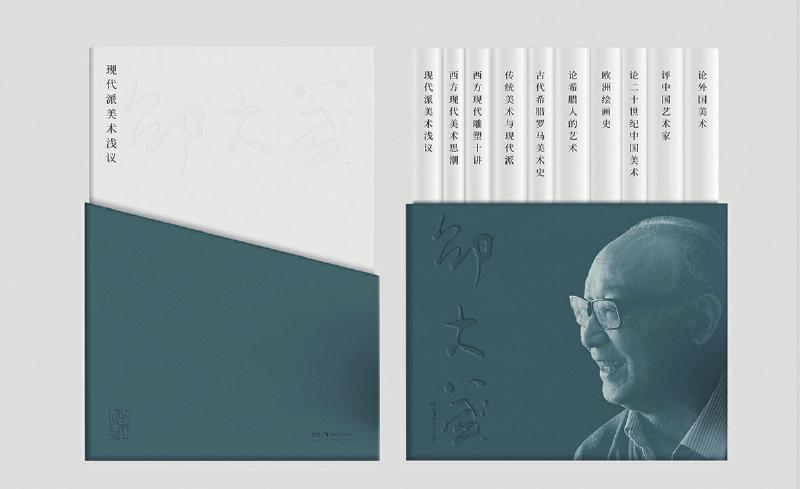

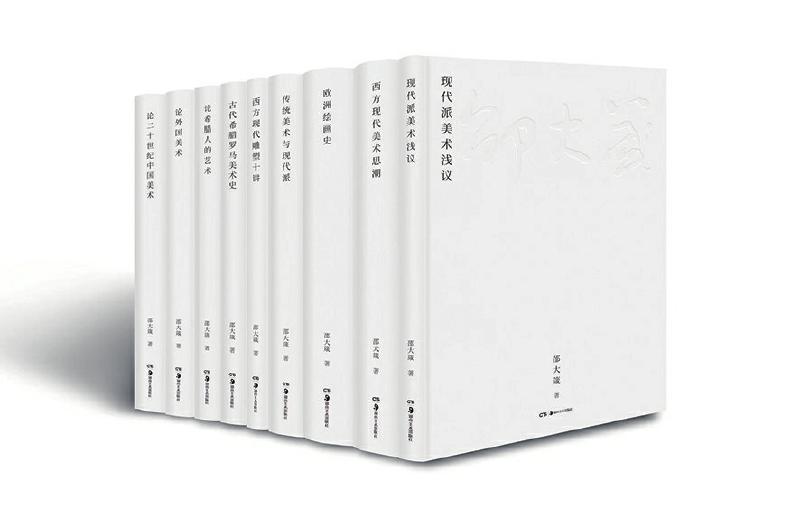

邵大箴美术史书系

出版社:湖南美术出版社

书 号:978-7-5746-0472-8

定 价:1800.00元

简介

邵大箴是新中国培养的第一代美术史论家,也是第一位系统地将西方美术、美术思潮介绍到国内美术界的学术先驱。作为中国美术界国际化学术视野的启蒙者,他长期致力于西方现代美术与中国当代美术理论研究,力促中国美术形态从传统走向现代。

邵大箴的学术研究既有对西方现代艺术和美术思潮的译介与分析,也有对当代中国美术问题的探究与评判,其艺术观点成为新中国成立以来美术学界的主流,其美术史论与美术批评作品直接促进了中国现代美术的健康发展。

“邵大箴美术史书系”是第一次系统、完整地对邵大箴学术观点、理论文章、资料文献的整理出版,全景式展现了这位理论大家在美术史论、艺术批评与学科建设等领域的卓越建树。该书系不仅代表新中国美术史论体系建设的时代高度,更是在当下全面回顾总结中国美术理论建设成果、构建中国特色美术理论话语体系的重要实践。