- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

举棋不定未竟稿,截断众流定乾坤

——读魏小虎先生整理《壬寅消夏录》的一点体会

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-04-21

《壬寅消夏录》是清末重臣兼收藏家端方(1861—1911)的书画藏品著录著作,由其幕僚、著名学者缪荃孙(1844—1919)主持编纂。全书凡四十卷,著录作品四百余件,以朝代编次,卷一著录晋唐书画,卷二至卷七著录五代与宋代书画,卷八至卷十四著录元代书画,卷十五至卷二十三著录明代书画,卷二十四至卷四十著录清代书画。全书体例基本沿用孙承泽《庚子消夏记》、高士奇《江村消夏录》,书法作品首先注明材质、尺寸,其次注明行数、每行字数、书体,罗列鉴藏印玺,其后便忠实过录原作文字(广为人知的佛经等不录)、各家题跋及印鉴,并缀以按语;画作则先罗列鉴藏玺印,后在“画幅”项中注明材质、尺寸,区分画种(水墨/设色),并概述绘画内容,其后亦是忠实过录画作文字、各家题跋及印鉴,并附按语。其条目清晰,行文精审,既为后世提供了一份真实可信的文物鉴藏档案,也有助于我们全面深入地了解文物的递藏理路与逻辑。

据整理者魏小虎先生的爬梳,端方以“壬寅消夏”名之自藏目录时(壬寅,1902),实则是为打算著录其六百余通石刻藏品之用。然而,也是从那个时候开始,端方始“兼好书画”。该书的编纂工作则正式启动于丁未(1907)初,次年初稿告竣。数月后,又开始重加修订,至己酉(1909)闰二月初七,“入署晤陶帅,交《消夏录》稿全四十卷”,此时四十卷本全书才初见雏形。其后缪氏屡订屡校,至五月初四,似可最终完稿。然而是年六月端方转任直隶总督,旋遭弹劾罢官,次年又死于兵变,使得该书原本已启动的出版计划被迫中止。此后近十年间,直到缪氏去世,因受制于经费等原因,书稿始终未能刊印。

《壬寅消夏录》原稿在端方去世后,又经缪氏多次通读删校后,于1917年底交杨钟羲(子殅),由杨钟羲、苏宗仁递藏,1956年在王世襄先生具体承办下,书稿入藏中国文物研究所,后因《续修四库全书》的影印而为学界所熟知(简称续修本)。而另有上海图书馆藏《壬寅消夏录残稿》十册,著录为“壬寅消夏录不分卷”,历来鲜为人知(简称上图本)。

经过魏小虎先生深入仔细的排比核对,终于厘清了两个本子之间的关系。在该书《整理说明》中,魏小虎先生对两个本子的特点作了条分缕析的说明。两个本子纸张版框、抄录字迹及行款格式大幅雷同,具有承续上的关联性。上图本成稿较早,删改笔迹较多,时有对文字或格式的订语;续修本可视为上图本增删修订后的“定本”,上图本的修订意见为其所吸收,并形成较为统一的体例。续修本的内容大致完整,上图本里大多是被删落的品目或题跋,两本重复收录的藏品数量极少,只有十余件而已。由此可知,续修本相较上图本内容更为完整,体例更为统一,但对其品目的取舍仍处于调整的待定状态。

有鉴于此,此次整理当以续修本为底本,校以上图藏残稿本,对全书进行缀合归并。即便如此,摆在整理者面前的问题仍然非常棘手。因为即使作为定本的续修本,其目录严重缺失,前后体例依然失调,各种标注要删除、改错字、改次序之处未能尽删尽改,甚至还有明显的拼贴失误,可知其显然不是经过终审、誊清,可以直接上版付刻的定稿。凡此种种,均显示出缪氏对品目的取舍、卷次的安排、体例的统一、题跋的去取等问题仍旧迟疑不决、举棋不定,所谓的定本也是不堪直接上版刊行的未竟稿。这种复杂性,加之书画作品的真伪问题、存世作品原迹文字构成另一个版本问题等相交织,更是极大地加剧了该书的整理难度。

在这一点上,魏小虎先生的整理思路尤其值得珍视。面对头绪繁多的版本信息,魏小虎先生并非没有无从下手的困境。但是要想把整理工作进行下去,就必须克服缪氏的纠结与瞻顾。魏小虎先生直接回归著录著作的本质,以付梓刊印为旨归,截断众流,在纷繁复杂的头绪中理出一条可以贯穿始终的思路,以使整理出版工作能够得以顺利推进,具有一举定乾坤的巨大功效。

首先,从著录著作本身出发,不纠结于作品的真伪是非判断,不执着于厘清收藏者、编纂者的真实意图,而是本着“为学界再添一宗相对完整的书画鉴藏档案,即便大有可能违背了原收藏者与编纂者的本意,也只得对先贤道句僭越了”,应收尽收所有著录藏品,包括本幅文字和题跋印鉴,只为读者提供更多的书画流转递藏线索。而对于作品是真是伪、著录部件是否符合编纂意图及是否合理等问题则留待后学者研究,整理者不作过多评判。

其次,在尽可能全面辑录藏品的基础上,在原迹是否存世,上图本与续修本有无存目、是否著录、题跋是否标注删除等维度上对每件作品的各个部件作详细区分。

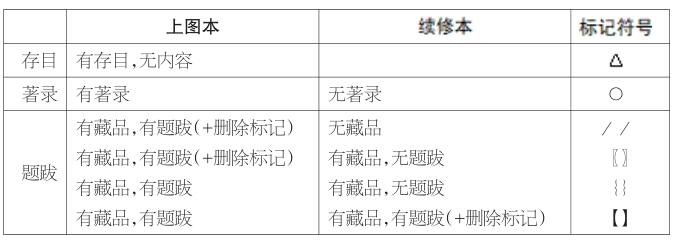

鉴于书画原迹先于上图本,上图本先于续修本的逻辑理路,第一重将著录作品与存世作品原迹相对照,首先确定二者是否为同一作品,避免摹本、仿品、二胞等现象的产生,其次辨别异同,如行草书作品的具体内容,画作的作者题记、落款,作品附属部分的题跋、题诗,鉴藏印的印文、印式,可能因目录编撰者的学力不逮或态度失慎,而导致释读、著录讹误,整理时据原迹以出校说明;第二重将续修本与上图本相对比,确定两个本子是否存目、是否有著录藏品、是否保留题跋的异同,考查上图本标注要删除、改错字、改次序等处是否为续修本所接受和执行,续修本是否亦有此类标注等问题,以推测藏家与编者的编纂意图、辑录思路及其前后转变等;第三重依据两个本子的卷前目录,对藏品品目进行拼缀合并,并以此为纲,将七零八落的题跋文字复原归位。为此,整理者还拟定了一份“看上去啰哩啰嗦殊欠简明的凡例”,为清眉目,笔者特将其中两个本子相对比的处理方式总结如下(见下表)。

如此,一件藏品的著录从上图本到续修本的承续过程中,可以分解成若干组动作。这些动作的排列组合构成了续修本的不同样子,背后体现着编者编纂思路的延续、中断、调整与坚持等等。整理者运用这些标记符号,为我们呈现了一件藏品流动的著录过程。这不仅从某种程度上简化了整理流程,大幅降低了整理工作的难度,同时也为最后成书的呈现方式与读者的阅读体验大开方便之门,帮助编辑和读者在头脑中完成藏品的动态传承。

最后,整理者还将该书未录但可以确定曾经端方收藏的凡三十七件书画作品列为《补遗》(作附录一);将该书著录的藏品,现藏何处,或何时首次现身拍卖会,编录为《存藏下落一览表》(作附录二)。这两个附录在一定程度上弥补了截断众流所带来的粗疏效果,为后学者提供了许多可资深入的研究材料,是整理工作的有益延伸和补充。

总之,缪荃孙在编纂《壬寅消夏录》时,对整个稿件的处理显得颇为犹疑,即使作为定本的续修本也处于未竟的半成品状态。魏小虎先生在整理时,截断众流,从著录著作本身出发,以付梓刊印为旨归,不纠结于作品的真伪,不执着于编纂者的真实意图,而是应收尽收所有著录藏品及题跋,只为后学者留一份完整的书画鉴藏档案;并且在此基础上,巧妙运用多种标记符号厘清各个版本之间的流动承续关系,同时编制《补遗》和《存藏下落一览表》两个附录,为后学者提供了许多可资深入的研究材料。正如魏小虎先生所说,《壬寅消夏录》是一座有待深入发掘的富矿,整理者所能做的只是厘清矿脉,并非直接挖矿;但在厘清矿脉的同时,顺手对矿井的情况、矿产的质地作一番勘探考查,亦善莫大焉。