- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

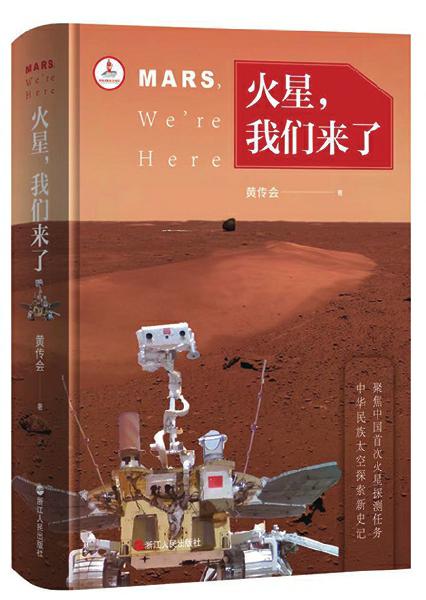

《火星,我们来了》

火星三问

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-04-21

黄传会

浙江人民出版社

在本书动笔之前,我怀揣着三个疑问:

其一:为什么要去火星?

确切地说,这不仅仅是我个人的疑问,在人类每次提出一项崭新而重大的太空探索计划时,总有质疑随之而来:“地球上还有那么多问题亟待解决,为什么要去关心那么遥远的事情?”

为此,我找到了以下几种回答:

美国国家航空航天局面对赞比亚修女提问时,这样回答:通往火星的航行并不能直接提供食物,从而解决饥荒问题。然而它所带来的大量新技术和新方法,可以用在火星探测之外,这将产生数倍于原始花费的收益。

印度政府发言人面对西方媒体质疑时,如此回答:如果我们没有伟大的梦想,就永远是伐木人和挑水工。

中国科学院院士、中国首次火星探测任务工程总设计师张荣桥,在一次演讲中,则这样说:如同一个不太富裕的家庭,为何还要省吃俭用拿钱去培养孩子呢?家长是为了提升孩子的能力,为了孩子的未来。国家也是一样,通过重大的、前瞻性的科学探索活动,来提升我们中国人的自信心,提升我们国家的实力。

其二:去火星干什么?

这个问题总会引来无数美好的期许和遐想,比如:火星是太阳系中最有可能存在生命的地方,探测火星的主要目标之一,是确定火星上是否存在生命;火星的环境与地球最相似,研究火星可以帮助我们了解地球的未来,特别是气候变化和生命存在的可能性;火星蕴藏着丰富的资源,它对未来人类的太空移民和资源利用具有重要意义。

张荣桥的答案则更为严谨:“科学家现在并不是要去火星上寻找生命,我们要到火星上去寻找是否曾经存在过生命的证据。”

其三:怎样去火星?

天体运行,悠悠万古,自有其规律。在工程实施层面,自地球上发射探测器到达火星、与火星交会,这样的机会每隔26个月才出现一次;错过了这个发射窗口,就得再等上26个月。因此,“去火星不是说走就能走的旅行”。

去火星还得解决交通工具问题。天问一号飞到火星的主要动力来源是长征五号火箭。长征五号是我国新一代运载火箭,起飞推力高达1000吨。问题是,在天问一号选定的发射窗口,长征五号能否准备妥当。

地球距离火星最远约4亿千米,天问一号需要“跑”7个月才能抵达火星,连无线电信号电磁波的往返,都需要40多分钟。深空测控系统必须解决跟踪测量距离远、信号传输时延高、导航测量难度大、任务持续周期长等难题。

高速飞行的天问一号抵近火星时,要通过主发动机持续点火,才能够被火星引力场捕获,进入环火轨道。这一制动捕获,称为“太空刹车”。此时,探测器的目标轨道距离火星最近处仅400千米,“太空刹车”“踩”重了,天问一号便一头撞上火星,粉身碎骨;“踩”轻了,又将与火星擦肩而过,消失于茫茫宇宙。“太空刹车”是一道世界级难题。

天问一号的最后一场“大考”是降落。降落过程必须连贯完成气动减速、伞系减速、动力减速、悬停避障、缓速下降、着陆缓冲等动作,环环相扣,不容丝毫差错。国外已实施的火星探测实验,大多在降落过程中“折戟”而败。降落成功后,祝融号火星车能不能走起来,更是万众期待。

火星探测工程是个庞大而又复杂的工程,共由工程总体和探测器、运载火箭、发射场、测控、地面应用五大系统组成,缺一不可。几年来,我走进中国首次火星探测任务团队,采访了数以百计的航天科学家和科技工作者,听他们讲述了首次火星探测任务从预研到立项所经历的一波三折,各大系统在研制过程中经历的千难万险,环绕器奔“火”途中的风风雨雨,火星车着陆时的惊心动魄、巡视期间的有惊无险……

天问一号一次完成“绕、着、巡”三大任务,使我国成为世界上第二个独立掌握火星着陆巡视探测技术的国家。

《火星,我们来了》是对我国首次火星探测任务的一次全景性的叙述,但是,它绝不是一般性的“报告”。准确地说,我更关注或者说要浓墨重彩描写的,是“人”——航天人、“火星人”的故事。

火星,遥在天宇——

“火星人”和他们精彩的故事,就发生在中国的那些“神秘角落”,也发生在我们的身旁……