- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

南方报业传媒集团《高陂抗击台风攻坚战:惊心动魄的五天五夜》通讯:

找准抗洪“小切口” 展示为民“大担当”

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-04-08

高陂抗击台风攻坚战:惊心动魄的五天五夜

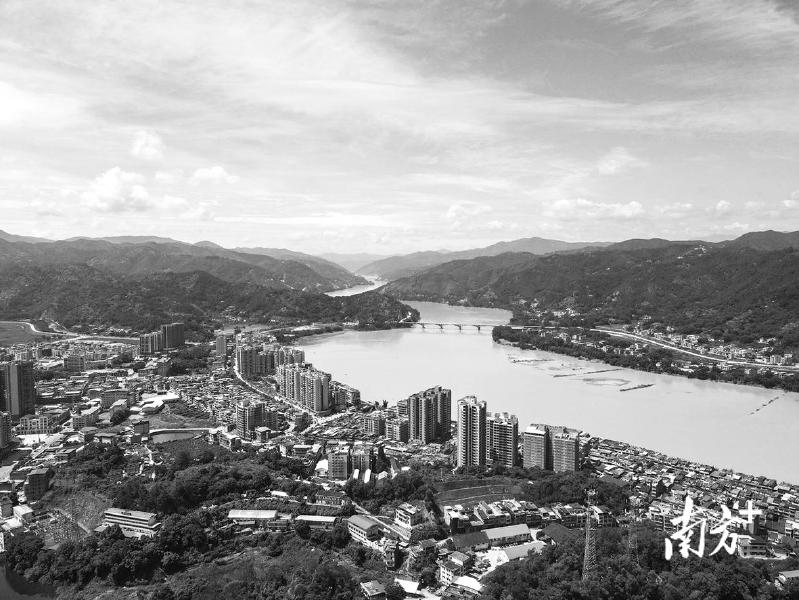

洪水过后的高陂镇航拍图。 本版图片均为资料图片

全媒体时代,媒体的“流量焦虑”一定程度上助长了“短平快”内容的盛行之风。深度报道是不是鲜有人看了?值不值得费时费力做深度报道?我们的回答是:媒体融合越到深水区,越要毫不动摇坚持内容为王。

2023年8月底至9月上旬,广东接连遭遇台风袭击,特别是“海葵”带来的强降雨,创下广东历史上9月最强降雨纪录。南方+客户端“闻汛而动”,除做好日常动态报道外,及时策划推出《高陂抗击台风攻坚战:惊心动魄的五天五夜》通讯,通过广东省梅州市大埔县高陂镇抗击“海葵”这一“小切口”案例,细致还原岁月静好之下广东上下联动、众志成城抗台御洪“大主题”背后的惊心动魄,生动诠释惊涛骇浪之下广东坚持人民至上、生命至上的使命担当。

该报道获第34届中国新闻奖通讯类一等奖。中国新闻奖评委评价:“报道通过抗洪‘小切口’,展示为民‘大担当’,新闻价值高、时效性强、文本可读、影响力大。”

找切口 树典型

全媒体时代,人人都有“麦克风”。对于抗洪抢险题材而言,由于话题的贴近性,大众对“短平快”资讯的需求旺盛,加之影响的广泛性,身处其中的亲历者往往会自发举起手机生产传播“一线见闻”。“大战大考”之下,主流媒体除了要紧盯动态,澄清谬误,更要“以质取胜”,一锤定音。

“以质取胜”,不是“撒胡椒面”,也不是“乱树典型”。要找准高价值个案,通过“以小见大”的方式客观还原抗洪抢险背后故事,传递主流价值。

每年台风季,广东防汛形势都非常严峻。在一次次与洪水的正面较量中,广东各地各部门积累了很多卓有成效的处置应对经验。讲述广东抗台御洪故事,全景式描写虽面面俱到,但往往过于宏观,可读性会打折扣。“解剖麻雀”虽丝丝入扣,但往往过于微观,很难全面勾勒出救灾全貌。

如何选好高价值新闻个案?要扎实摸底、多方求证。当时,我们从广东省委、省水利厅、梅州当地相关部门处均证实——在“双台风”夹击下,高陂实现“滴水未浸”。同时也了解到,高陂镇取得这一成绩非常不易:其位于梅江、汀江干流、梅潭河“三江汇流”处,叠加地势低、无护江堤等因素,历来饱受洪涝灾害之苦,是广东防洪重点镇。基于各种渠道掌握的信息,报社领导一致认为,选择高陂作为广东抗台御洪报道样本“够典型、立得住”。

如何在“面面俱到”和“丝丝入扣”之间把握平衡?要善于“以小见大”。高陂抗击台风攻坚战报道,既有深度刻画当地提前转移群众、设置临时安置点等诸多细节,更不乏采访省、市、县相关权威部门,从宏观视角还原五天五夜里交错并行、稳步推进的提前预泄、精准测量、科学调度等重点工作。

正如文章题眼“一镇之防可观全局”。该报道通过“解剖麻雀”式写法,以高陂一地的抗洪故事,娓娓道来广东全省上下面对突如其来的自然灾害,牢固树立极限思维、底线思维,对人民群众用心用情用力,彰显浓浓的民生情怀。

践“四力” 抓活鱼

抗台御洪等突发事件波及范围广、影响力大,新闻现场转瞬即逝、采访难度大,是检验主流媒体践“四力”水平的试金石。

要踏出“铁脚板”,第一时间抵达新闻现场,走到干部群众身边。2023年9月8日近23时,报社领导启动专项工作机制。仅仅用了约15分钟,总部相关采编部门和梅州分社就分别作出人员安排,选派精干力量参与报道。当晚11点半左右,报社领导主持召开线上动员会,明确主题方向、责任分工和工作节奏,并决定由我作为采访团队统筹人,于次日一早带领在穗人员奔赴高陂。

新闻不等人。线上会结束后,采访组成员便通过各种方式提前了解高陂镇相关情况。次日驱车去梅州的路上,我们不断通过电话同广东省内有关市、县部门进一步了解相关情况,并请其提前安排熟悉情况的同志接受采访。下午抵达后,报道团队从梅州市区一路采访至大埔县、高陂镇,深入采访市县镇应急、水文、水务、气象、镇干部、受救助群众等数十位亲历者,并拍摄了诸多现场画面。

要炼就“火眼金睛”,用敏锐的目光捕捉动人细节、凡人善举。比如,我们在采访中得知,高陂实现全镇4608人应转尽转,一个不漏。但我们不满足于这个数字,顺着这个“结果”继续深挖,发现当地干部除了下足挨家挨户敲、一个个劝的“笨功夫”,还使出诸多未雨绸缪的“巧办法”:基于高陂镇易受淹的现实,于2022年整理了一份高陂镇老城区易受淹群众名册,名单精确到每户,包括家庭住址、人口数、联系电话,转移时是投靠亲友还是需前往安置点,等等。

要多动脑,勤思考、善思考,让作品兼具深度和广度。比如,我们采访大量亲历者并吃透数十万字采访资料,采用顺叙、倒叙、插叙等手法,全面还原五天五夜里多个重点阶段的多线程工作:高陂上游三大水利枢纽工程,提前预泄34个小时,腾出相当于8.5个杭州西湖蓄水量的库容;针对北面来自汀江干流的洪水、西面来自梅江的洪水、东面来自梅潭河的洪水,一道道调度令有序发出,确保洪峰错峰过境;随着情势愈发危急,当地迅速启动撤离方案……

要反复打磨、用心雕琢,让作品可感可亲、群众爱听爱看。过程中,稿件反复“出炉”“回炉”,不放过一句话、一个词甚至一个标点。最终成稿,有查阅大量资料后的事实性描写,有访谈大量人物的白描化勾勒,有吃透嚼碎水利术语的通俗化表达,语言平实、内容翔实、感情真实,让主流叙事可亲可近可感。

重协作 强分发

媒体转型融合大背景下,报道团队所在的南方报业传媒集团近年来始终坚持“内容建设是根本”,并较早提出“内容一体化生产”战略。高陂抗击台风攻坚战报道,便是多部门协作生产的生动范例。

在体制机制上,实现了前方与后方、部门与部门间的深度融合。比如,虽然梅州前方只有包括我在内的4位前线“轻骑兵”,但在广州后方,南方+内容中心、时政新闻部、经济新闻部、音视频部等部门同事随时响应。从确定选题到内容出街的六天时间里,在“内容一体化生产”战略的无形牵引下,前后方数十人组成的团队在策划、采访、制作、刊播、分发等环节各司其职、默契配合、高效生产,合力打赢了一场漂亮的重大突发事件报道硬仗。

没有传播力,就没有一切。我们除了在南方+客户端做好内容首发呈现,还积极做好第三方运营分发,实现“一次采集、多种生成、多元传播”的效果。报道推出后不久,获《人民日报》、光明网、《中国青年报》、中国新闻网、上观新闻、广西新闻网等中央及地方主流媒体全文转载,今日头条、腾讯新闻、网易新闻等商业平台首页置顶推荐,实现了以高质量赢得大流量,让大流量澎湃正能量。

报道呈现的高陂抗洪背后的日日夜夜、点点滴滴,引发读者热议,极大鼓舞干部群众防汛抗洪、重建美好家园的信心决心。有读者留言:“感谢负重前行、默默坚守的党员干部,是他们守护了人民群众的静好岁月。”“祖国万岁!我们党和政府的执行力越来越强。有幸生活在这样的时代!”

(作者系《南方日报》、南方+时政新闻部政法工作室主任)