- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

如何做一个新时代的好编辑

——访花山文艺出版社社长郝建国

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-03-17

郝建国

何为理想的编辑?中国作协副主席李敬泽这样谈道:“在这个时代,一个理想的编辑是从麦种一直管到面包的人,是一个全面发展的人。在这样的实践过程中,理想的编辑完整地领会着文化的意义、生命的意义,他们是一个时代的创造、生产和传播的重要动力来源。”

何为理想的编辑?花山文艺出版社社长郝建国这样朴素地回答:“首先,一定是发自内心对这个行业热爱。”正是凭借这份热爱,郝建国1997年从高校离开进入河北教育出版社,进入出版行业。近30年的编辑生涯中,策划及担任责编的图书 《梦想照亮生活——盲人穆孟杰和他的特教学校》获中宣部第十三届“五个一工程”奖,《中国古代民间故事类型研究》《中国民间故事史》分别获第三届、第四届中国出版政府奖图书提名奖……获得国家级、省部级奖项及荣誉逾百项。这是专注与热爱的力量,也是他出版职业生涯的生动注脚。

2019年,郝建国从河北教育出版社调任花山文艺出版社总编辑,2022年任花山文艺出版社党支部书记、社长、执行董事兼总编辑,2024年任花山文艺出版社社长。他以敏锐的出版眼光、创新的运营理念和对文学的热爱,带领花山文艺出版社在激烈的市场竞争中不断前行。“回顾近30年的编辑出版从业经历,编辑的身份在我心里一刻也没有改变。”近日,笔者邀约郝建国社长进行了一场对谈,请他结合自己的从业经历,分享如何做一名新时代的好编辑。

谈出版初心:继承、传播、影响、改变

问:20世纪90年代末,你放弃大学教职,投身出版行业,可以说起点很高。为何想到来出版社工作?在出版社工作期间,你又经历了多个岗位的历练,能否回顾你近30年的出版职业生涯?

答:1991年,我从河北师范学院研究生毕业后留校任教,任中文系讲师,1997年离开。想当年,我告别6年大学教师岗位,投身出版行业,除了那时这个行业较好的福利待遇之外,更重要的是可以满足我对读书的渴望和需求。

1997年,经过严格的考试,我叩开了向往已久的河北教育出版社的大门,成为其中一分子,开始享受这个闻名遐迩的出版社带给我的自豪和快慰。与有荣焉,我以高起点厕身出版行业,开始与李学勤、祁连休、易杰雄等学界名流交往,与歌德、索尔·贝娄等文学大师的作品接触。2000年,应聘审读室主任,使我从编辑生涯之初就对编校质量给予高度重视。2002年,中国编辑学会获批创办《中国编辑》杂志,我以编辑部主任身份参与筹备并承担编辑管理工作,从叶至善、刘杲、邵益文、程绍沛、阙道隆、吴道弘、王仰晨、朱正、胡守文等众多出版大家身上,学到很多东西,也开阔了眼界。2004年12月,告别《中国编辑》,回到河北教育出版社担任综合读物编辑室主任,带领5个人的团队继续以满腔热情推出学术和文学精品。2008年,上任《快乐作文》杂志社社长兼执行主编。其间,月发行量首次突破50万册,成为国内同类杂志中的领跑者。2010年,出任河北教育出版社有限责任公司副总经理、副社长,负责编印发“全链条”。2013年,转任副总编辑,再次回归精品出版,获得了不少省部级以上大奖。2019年,出任花山文艺出版社总编辑,开始又一段新的书香之旅。2022年,出任花山文艺出版社党支部书记、社长、执行董事兼总编辑,在一个更高的舞台上实现自己的出版抱负,履行出版人的使命。

回顾自己的编辑出版从业经历,编辑的身份在我心里一刻也没有改变。我喜欢编辑工作,喜欢在字里行间的惊奇和获得中,满足对世界的观望和对人生的品读,是作者老师、领导、同事、朋友的耳提面命,使我获得了职业的进步和人生的成长。有些人生来便有天赋的使命,我想我或许也是。虽然我和出版名家的功业相比还有很大的距离,但我一直心向往之,并且在探寻的路上不断前行。

问:你在花山文艺出版社担任领导职务,但我注意到,除了内容生产,很多其他事宜,比如,发布会主持、直播做“社长荐书”这类宣传事宜,你也亲力亲为,非常活跃。做这些“小事”的初心是什么?

答:归根结底,是“喜欢”二字。我女儿曾经问我:“假如有来生,您会选择哪个职业?”我毫不犹豫地回答:“做编辑。”我觉得我自己特别适合这个职业,在动与静的节律交替中,发挥自己的天赋,获得内心的满足。走上出版社领导岗位以后,我在不断地思考这样一个问题:我们出版行业的初心,亦即这个行业存在的理由,到底是什么?这其实是每一个出版从业者必须真诚面对和认真回答的问题。说实话,仅以稻粱谋待之,想干好这项工作是十分困难的。我也多次在编辑培训中谈道,为挣钱来这个行业的不如早点儿离开,如今社会上有许多职业比出版可能更容易挣到钱。如果没有情怀,工作就会缺乏主动性,也就不可能干好。出版行业的许多问题,究其根本,是源于责任心的缺失,而责任心一定是来自于对行业发自心底的热爱。

这种热爱,让我在过去的出版生涯中,除了推出了很多名家作品、学术精品图书,还为多个素人出书,通过出版让他们的生活甚至命运发生改变。比如,为癌症患者海棠(网名风吹海棠阵阵香)出版的《风舞胡杨》一书,展现一位甲癌患者患病23年后复发与癌症抗争5年的一段心路历程。该书出版后,不仅广受好评,荣获“我最喜爱的河北十佳图书”,作者本人也因为此书的宣推和影响,被北京同仁医院甲癌研究项目组邀请担任项目成员和重要参与者,一方面与近万名甲癌患者交流病情,相互鼓励,为他们提供帮助;另一方面也为研究项目收集有价值的数据,使自己的人生变得丰富而自足。我觉得能够用自己的专业来塑造别样的人生,这对于一个编辑来说是特别有职业成就感的事情。

2016年,参加海峡两岸出版论坛时,我将出版的初心概括为八个字:继承、传播、影响、改变。继承人类优秀的文明成果,传播当代社会需要的正能量,影响人们的思维和行为方式,进而去推动我们的世界朝着更好的方向改变。多年来,我也一直在对这八个字的内涵进行深入的思考和完善,希望获得更多人的认可,也希望自己不断为此而努力。

谈名家引领:与“高人”交往,知道“山高在哪儿”

问:能否讲一讲你作为编辑与名家交往的故事?这对于一名编辑的成长意味着什么?

答:我曾经在一篇叫《编辑之巅》的文章里,专门讲过我亲身经历的3位编辑大家:一位是首届韬奋出版奖获得者、人民文学出版社原编审王仰晨先生,一位是叶圣陶先生之子、中国少年儿童出版社原社长叶至善先生,还一位是湖南出版巨匠、著名学者朱正先生。跟这些编辑大家打交道,你就会知道“山到底高在哪儿”。作为编辑,他们的为人、境界,对作品的尊重,对编辑职业的高标准,真的会让你觉得编辑这个行业艺无止境,让你每天都不敢懈怠。

除了编辑大家,再举个作者的例子。中国社会科学院文学研究所民间文学研究室原主任祁连休先生,被称为“中国民间故事研究第一人”,我们年龄相差近30岁,他把我视为忘年交。2019年,祁连休老师将他的最后一部论著《〈夷坚志〉谫论》交给我出版,我认为这是一个很重的托付。我在朋友圈感慨:“这种托付,不知何以为报。”

祁连休老师与河北教育出版社的合作始于20世纪80年代末建社之初,最早是《民间文学词典》,后来是“九五”国家重点图书出版规划项目《中华民间文学史》。我与祁连休老师初识即源于这本书的修订版《中国民间文学史》。其间,河北教育出版社先后推出《中国古代民间故事类型研究》(获中国出版政府奖提名奖)、《中国民间文学作品选》、《中国民间故事史》(获中国出版政府奖提名奖)。祁连休老师曾说:“是河北教育出版社陪我走在学术研究的路上,我的书,不愁出版,但是别人给再高的报酬,你们都是首选。”和名家的这种交往,他们带给我的这种温暖、信任和支持,给予我很多力量,同时也时时鞭策我要成为像他们这样的人。

谈精品出版:做修路的事儿,以创新谋发展

问:近几年,花山文艺出版社的重点图书、获奖图书数量显著增加,出版社品牌影响力进一步增强,请讲一讲花山文艺出版社打造出版精品的思路和做法。

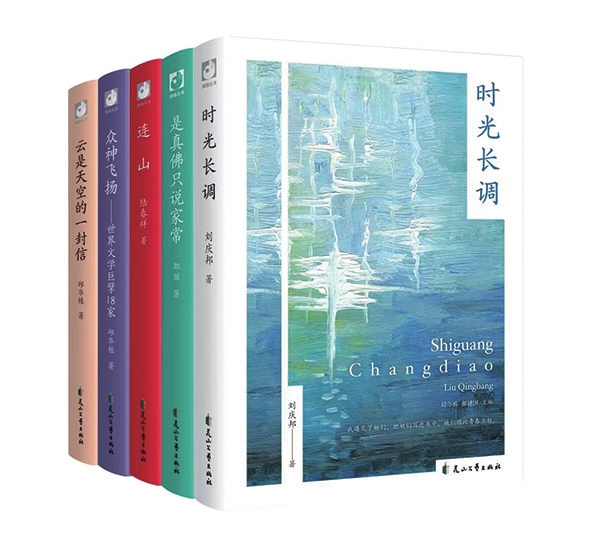

答:花山文艺出版社以系列丛书为核心抓手,结合地域特色与时代主题,通过资源整合、作者培育和模式创新,构建了精品出版的立体化体系。具体做法是,以核心作者带动选题有序扩展和不断优化,针对文艺出版社的特点,深化图书产品线建设。比如,“诗人散文”丛书,收录当代一线诗人的散文作品,将诗歌的审美元素融入散文创作,强调语言的凝练与思想的深度。自2020年起连续推出4季,即将推出第五季。出版后,广受学界和业界好评,被认为是现象级的出版策划案例;“原上丛书”首次以10本的规模,汇集全国实力派作家中短篇小说作品,填补了出版空白;“拇指丛书”收录名家散文作品,以精美的装帧收获赞誉。

打个形象的比喻,我现在做的是修路的事儿,目的是聚拢作家资源、谋求创新和可持续发展。通过各个文学体裁系列丛书的推出,为原创文学的不断打造提供人脉支持。如以“原上丛书”的出版为契机,签约刘建东、沈念、卢一萍、王芸、李凤群、哲贵、林那北、何晓梅、郑小驴、文清丽等“当打之年”的作家,储备中青年作家资源,为冲击国家级奖项做准备;以“拇指丛书”的出版为契机,签约邱华栋、邵丽、刘庆邦、陆春祥、韩小惠、彭程、凸凹、古耜、刘江滨等散文名家,加强与知名作家的交往;以“大吕丛书”,签约邱华栋、谢有顺、张光昕、叶匡政、王春林、敬文东等批评大家,展示出版的宽度和思想的深度;以“四叶草”论丛,签约杨庆祥、王力平、郭宝亮、桫椤、王文静等评论高手,在对话体的架构中,尝试降低评论的难度,扩大读者面,打造“轻理论”作品;邀请诗人路也撰写《蔚然笔记——古代诗人与植物》,在学术性中贯穿趣味性和时尚性,探索“轻学术”的写作样本。

谈编辑素养:树立5种意识、具备5种能力

问:你认为,做一名新时代的好编辑应该具有哪些核心素养?

答:热爱是最好的老师。作为一名编辑,应该树立5种意识:把关意识、质量意识、学习意识、合作意识、创新意识,具备5种能力:加工能力、策划能力、点化能力、统筹能力、沟通能力。我把编辑的角色定位为:组织者、发现者、培育者、宣传者。编辑既要能编也要会写,编辑的业余生活应该是很丰富的,比如读书、写作,参加编辑年会、学术会议、讲座等各种活动,广交圈内外的朋友,这些都非常有利于编辑的成长。

借用接力出版社一本书的名字——你就是品牌,你的想法、行动都是你个人品牌的一部分。比如,沟通能力,我常常跟我们的编辑说,你不代表你个人,你的言行代表花山文艺出版社,你伤了作者,就是损害了花山文艺出版社的信誉。

问:能否围绕编辑核心素养讲一讲其中有意思的出版故事?

答:优秀的编辑不只是会看文字,更应该是一个项目负责人。一个选题有没有价值、价值有多大,需要编辑进行辨别和判断。讲一个如何把普通选题变成重点选题、获奖图书的出版案例。由河北教育出版社和花山文艺出版社联合出版的《多瑙河的春天——“一带一路”上的钢铁交响曲》,原题目是《多瑙河的春天——河钢收购塞尔维亚斯梅代雷沃钢厂纪实》,读完书稿,我的第一个建议就是换书名,我跟作者王立新老师开玩笑说:“按现在的题目,你给我5万块钱;如果接受我的题目,我给你5万块钱。”我的想法是,既然塞尔维亚是“一带一路”沿线国家,这是体现“一带一路”倡议建设成就的第一本长篇报告文学作品,就要在书名上体现“一带一路”这个国家战略。除了书名的点化,在内容的点化与提升上,考虑到这部报告文学的独特选题价值,我们通过河北出版传媒集团向上级部门汇报,经河北省委宣传部、河北省作协出面协调,作者补充采访了河钢集团董事长于勇,后又去塞尔维亚的斯梅代雷沃钢厂深入采访,让这本书的内容丰富性、故事性、可读性得到进一步提升,主题得到升华。图书出版后,我们在塞尔维亚召开新书发布会,还推出塞尔维亚语版,收获很好的社会反响,荣获了多项国家级奖项。

再比如,我们最近刚刚出版的“文学常青藤”丛书,主编是北京师范大学文学院教授吴欣歆,多年来,她一直倡导整本书阅读。与她联系时,她提议做一套中学生创意写作的书。双方一拍即合,花山文艺出版社推出的“文学常青藤”丛书,共11册,分别收入北京市第四中学、清华大学附属中学、成都市第七中学、上海师范大学附属中学等11所全国名校学生的创意文学作品,展现了当代青年蓬勃的生命力以及中学生在文学创作领域的多种可能性。我之所以将这套书取名为“文学常青藤”,灵感来自于我家楼下一个以“常青藤”命名的书院。“常青藤”看似平常,但四季常青,生机勃勃,意象特别好,而且我提了一个口号,将“文学的种子撒播到校园”,做一个创意写作的“校园版”。怎么把一个看似惯常的内容,通过你的智慧和努力,变成一本有特色的、有价值的、有影响力的精品书,其中体现的是编辑的选题策划能力。