- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

“三山五岳非名贵,万卷千文未是贫”

——《朱谦之全集》的编纂出版及其学术意义

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-01-14

朱谦之先生(1899—1972),字情牵,曾用笔名闽狂、古愚、左海恨人等,福建福州人,现代著名哲学家、史学家、文化学家、宗教学家。

《朱谦之全集》新书发布会暨朱谦之学术思想研讨会现场。 商务印书馆 供图

一

朱谦之先生研精覃思,著述宏富,在东西文化比较、音乐文学、中国哲学史、东方哲学史、宗教学研究等领域,作出了重要贡献,有着较大的国际影响。先生治学范围极为广博,涉及哲学、历史、文学、音乐、戏剧、考古、政治、经济、宗教等诸多领域,且均富创见,被誉为“百科全书式的学者”。

谦之先生的学术研究具有非常强烈的“时代感”(王亚南语),他的人生轨迹和思想发展,体现出一位进步知识分子在新旧社会交替之际,积极探寻真理、追求光明的卓绝历程。先生正直坦荡,独立不迁,具有崇高的人格风范。其自作诗有云“宁可千秋无我席,吾生决不慕时流”,正是其一生之真实写照,令人景仰!

谦之先生与中山大学有着不解之缘,他在中大工作时间最久,曾称广州为其“第二故乡”。1932年到1952年的20年间,先生执教中大,历任史学系主任、文学院院长、文科研究所主任、历史学部主任、哲学系主任等职。其时正值抗战,先生大力提倡“南方文化运动”和“现代史学运动”,影响深远。先生又亲历中大自广东石牌至云南澄江、粤北坪石、粤东梅县之迁校历程,敬业尽职,心忧国运,曾作诗云“诲人不倦吾滋愧,抗敌图存志不灰”,谦之先生堪称中大历史上珍贵的“红色基因”!

中山大学哲学系素来重视缅怀、弘扬前辈学人之德业。2004年,时任系主任的黎红雷教授曾编辑《朱谦之文集》,列为“中山大学杰出人文学者文库”之一。2010年9月2日,《南方日报》以两个版面的篇幅,隆重推出《世纪广东学人系列之朱谦之》,表彰他是“百科全书式的学者”,“用一生铸造知识人的灵魂”。近年来,哲学系又以谦之先生名义专门设立“谦之名家讲坛”“谦之论坛”等讲席,如今已近二百讲;又编辑“中大谦之论丛”,出版哲学系同仁之学术著述数种,均在学界引起了较大反响。

2024年是中山大学建校100周年,同时也是哲学系建系百年。鉴于朱谦之先生在学术上的重要影响及其在哲学系历史上的重要地位,中大哲学系决意对谦之先生的相关著述作系统整理,而成此皇皇10卷20册近1000万字的《朱谦之全集》,作为百年校庆、百年系庆之隆重献礼。

二

学界此前关于朱谦之先生集子的整理,规模最大者为2002年9月由福建教育出版社出版的10卷本《朱谦之文集》。这套书的编者为朱谦之著作权代理人、中国社科院世界宗教研究所研究员黄夏年先生。《文集》充分利用谦之先生手稿等相关文献,对其著述作了较为系统的整理,使学界得睹谦之先生学术之整体面目,嘉惠士林,其功甚巨!此次《全集》整理,也得益于此书最多。不过,《文集》尚有谦之先生著述多种未能收入,底本选择及整体分类也还有值得商榷之处,于是,编纂一部资料更为完备、分类更为合理的《朱谦之全集》便实有必要。

中山大学哲学系编纂整理《朱谦之全集》有着得天独厚的优势。2019年,恰逢朱谦之先生诞辰120周年,我系隆重召开“纪念朱谦之先生诞辰120周年座谈会暨朱谦之学术思想研讨会”,中国社科院黄心川、黄夏年先生贤父子有感于中大哲学系对弘扬谦之先生学术实有功焉,慨然捐赠朱先生全部遗作手稿及早期著述自存本若干,总计180余种。这些文献资料是谦之研究最为珍贵的第一手文献。其中有不少文献,乃在编辑《朱谦之文集》时所未见,具有重要的文献资料价值。

《朱谦之全集》凡10卷20册,包含谦之先生著作44种、文章79篇,几乎囊括了谦之先生所有著述。

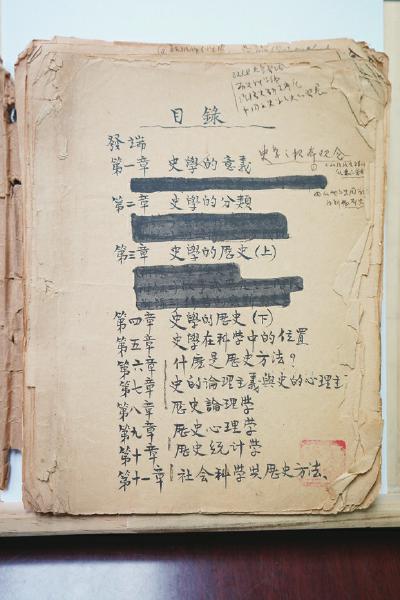

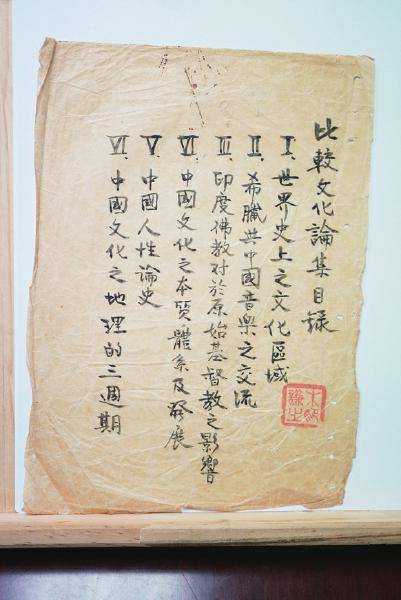

此次《全集》整理,充分利用中大哲学系藏谦之先生手稿资料,增补新见文献若干。其中,从手稿、石印本、油印稿等早期著述中整理而得首次面世者,有著作2种、文章8篇;此前虽有出版或发表,经重新整理而首次纳入朱谦之集中者,有著作4种、文章38篇。

此次《全集》整理,采用新的学术分类,以彰明谦之先生的学术进路。《全集》卷次之排列,大致以朱谦之平生学术转向为序,同时兼顾相关著述问世时间之先后。除卷一“学术自传”打散著作、文章之分别外(以撰成时间为序),每卷之中,皆先排著作,后排文章;相关文章往往数篇,则统置于“文章辑录”目下。分类明晰,一目了然。

此次《全集》整理,对各种著述皆重新确定底本、校本,精加校勘,并出校记。底本之选择,据实际情形以稿本、初版、新出校订本等为底本,同时参以中大哲学系藏朱谦之先生自存本之校批文字。校记文字之后皆标“——编者”,以与作者原有注释文字区别。每种著述(包括著作及单篇文章)标题之下,皆加编者注,说明此种著述之书名篇名更易、版本源流、底本选择等相关情形。

我们的愿望是,通过《朱谦之全集》的编纂,为学界奉献一部资料最为完备、学术信息最为完整,且在编排上更好展现朱先生学术脉络的谦之著述全集。

三

朱谦之先生一生的治学进路与学术转向,可以看作中国现代学术嬗变的一面镜子。王亚南先生称谦之先生的学术研究“时代感非常强烈”,诚不虚也。《朱谦之全集》的卷次设置,主要依照其平生学术转向,由之亦可窥见20世纪学术递变之一斑。《全集》10卷所收录内容大端如次:

卷一“学术自传”。谦之先生自1920年初,便开始撰作各种学术自传,从《荷心》到《回忆》,从《奋斗廿年》到《五十自述》《七十自述》,贯其一生。朱谦之学术自传之撰作,意在及时总结、反思其世界观、人生观之转向,材料丰富,线索明晰,既具有重要史料价值,又具有重要学术价值。

卷二“政治哲学”。上世纪二三十年代之风云变幻,大都反映在谦之先生相关著述中。就其早期政治哲学而言,朱谦之先批判实验主义、无政府主义,主张虚无主义,乃著《现代思潮批评》《革命哲学》等;又自虚无主义转向唯情哲学,乃著《古学卮言》《一个唯情论者的宇宙观及人生观》《无元哲学》《周易哲学》等;又倡大同思想,乃著《大同共产主义》等。

卷三“音乐文学”。缘于与杨没累女士的恋爱生活,上世纪前半叶,谦之先生走上了音乐文学研究之路。1925年先著《音乐的文学小史》,1935年又扩充修订而成《中国音乐文学史》一书,迄今仍是高等音乐院校的必读书目。朱谦之倡导平民主义的音乐文学观,主张音乐文学便是平民文学;又曾在中大发起“新歌剧运动”,撰作《关于歌剧》《论歌剧》等文章,均产生了一定影响。

卷四“历史哲学”。20世纪20年代末,谦之先生受时代思潮影响,由关注人生问题转而关注社会问题,开启了从人生哲学向历史哲学的转向。朱谦之的历史哲学研究,以生命哲学为体,以孔德主义和黑格尔主义为用,参与了中国学界早期对黑格尔哲学和孔德哲学的研究,并构建起“四阶段法则”的历史哲学。相关著作有《历史哲学》《历史哲学大纲》《历史学派经济学》,以及《黑格尔主义与孔德主义》《黑格尔的历史哲学》《孔德的历史哲学》等。

卷五“史学研究”。谦之先生在中山大学史学系主任任上,曾大力倡导“现代史学运动”。他在当时史学研究领域的考证考古派和唯物史观派之外,提倡现代的治史方法,主张史学研究当“考今”而非“考古”,自称这一史学研究方法属“文化学派”,并创办《现代史学》杂志,在学界产生了强烈反响。相关著述,有集中阐发“现代史学”理论主张的《现代史学概论》,有关注中西文化交通史的《扶桑国考证》,有提倡史料、史观并重的《太平天国革命文化史》等。

卷六“文化哲学”。上世纪30年代在中山大学任职期间,谦之先生曾大力倡导“南方文化运动”。他从文化进化和文化地理分布的视角,认为科学文化的分布只在南方,只有南方文化才能真正带来中华民族复兴,进而撰作《文化哲学》和《文化社会学》,集中阐述了他的文化哲学和文化史观。比较文化学方面,则有《中国哲学对于欧洲的影响》《扶桑国考证》以及《比较文化论集》。其中《中国哲学对于欧洲的影响》一书,谦之先生自称是“最细心结撰”的一部专著。

卷七“中国哲学”。1952年全国高校院系调整,谦之先生由中山大学调入北京大学哲学系中国哲学教研室,集中撰写了中国哲学方面的著述多种。朱谦之中国哲学方面著述,包括讨论中国哲学研究方法论的《中国思想方法问题》,两部道家文献研究专著《庄子哲学》《老子校释》,还有《中国哲学史史料学》《中国哲学史提纲》两部讲义,以及《李贽》《新辑本桓谭新论》两部中国哲学史个案研究。其中《李贽》一书第六、第十章内容,乃学界首次整理面世。

卷八“日本哲学”。在北京大学哲学系任教期间,因政治形势需要,加之早年留学日本的经历,谦之先生于20世纪50年代末、60年代初开始从事日本哲学史的研究,出版专著多部。其代表性著述有《日本的朱子学》《日本的古学及阳明学》《日本哲学史》以及《日本哲学》(古代之部、德川时代之部),并校注整理相关古籍多种(如《朱舜水集》)。

卷九“宗教研究”。1964年,中国科学院世界宗教研究所成立,谦之先生由北大哲学系调入中国社科院宗教所,从而开辟了一个新的研究领域。朱谦之宗教学方面的研究,既有学界对中国基督教最成系统的研究(《中国景教》),又有对日本佛教思想史料的用心整理(《日本佛教思想史料选编》),还翻译了日本学者忽滑谷快天的两部禅学史著作(《中国禅学思想史》《韩国禅教史》)。

卷十“文存讲演”。谦之先生一生著述宏富,除40余种学术专著单行本外,又留意将单篇文章结集为《谦之文存》等文集,以免散佚。1926年,上海泰东图书局刊行《谦之文存》两卷,包含单篇文章11篇。1949年编成《谦之文存二集》4卷,包含单篇文章24篇,惜其生前未能出版。又将1963年在广州暨南大学演讲诸篇结集为《广东学术讲演集》一册,亦为其重要学术成果。

朱谦之先生学问淹博,著书满家,确乎是一位“百科全书式的学者”。然而其学问博杂却不失深刻,在现代学术史上独树一帜,具有重要的学术影响。朱谦之先生的学术多开风气之先,比如由他倡导的三场学术运动——“南方文化运动”“现代史学运动”“音乐文学运动”,皆站在时代之潮头,引领学术风骚;朱谦之先生诸多学术研究深刻透辟,比如其倾力甚多的中外文化比较研究,郭沫若即曾称朱谦之和向达二人是“我国研究中外交通史方面两个最重要的学者”;朱谦之先生的学术研究对后世产生了重要影响,即以其倡导的“现代史学运动”而论,在当时便得到朱希祖、吴宗慈、黎东方、容肇祖、罗香林、陈安仁等学者的呼应,受其影响的学生一辈如朱杰勤、江应樑、王兴瑞、梁钊韬、戴裔煊、丘陶常、李肇新等,后来更是成长为知名学人。

2004年中山大学建校80周年之际,学校出版《中山大学杰出人文学者文库》,收录许崇清、陈序经、容庚、商承祚等杰出学人文集17种,其中便有《朱谦之文集》一种。时任校长黄达人教授在文库总序中称:“在中山大学的发展史上,镶嵌着一代又一代著名学人的名字,陈寅恪等一批人文大师以他们在文、史、哲等各领域的宏大建树,奠定了中山大学人文学科的学术传统,也奠定了中山大学作为中国名校的地位。”2014年中山大学建校90周年之际,吴承学教授主编《中山大学与现代中国学术》,“学人研究”板块亦收录《朱谦之的史学理论及其史学史研究》一文。时任校长许宁生教授在全书序言中特意提到了朱谦之先生的现代史学理论,称:“当时的语言历史研究所、两广地质调查所、民俗学会、教育研究所、西南研究会、涵盖文法理农工医各科的中山大学研究院等学术机构,以及活跃于二三十年代的古史辨派、现代史学派等学术共同体,都站在中国学术前沿,使中山大学成为影响深远的中国学术重镇。”如此说来,朱谦之先生的学术不唯属于中山大学,更属于中国现代学术。

四

1972年谦之先生仙逝后,尊夫人何绛云先生作有悼念诗数章,其中《再悼朱谦之》之八有云:

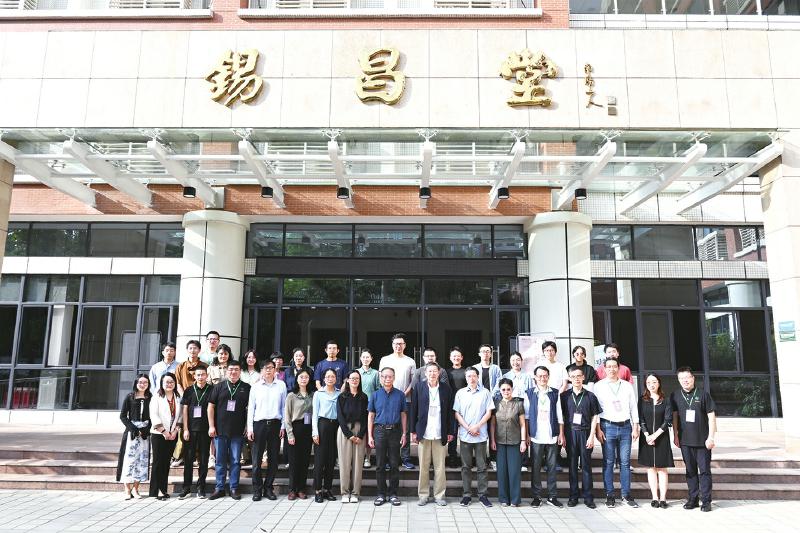

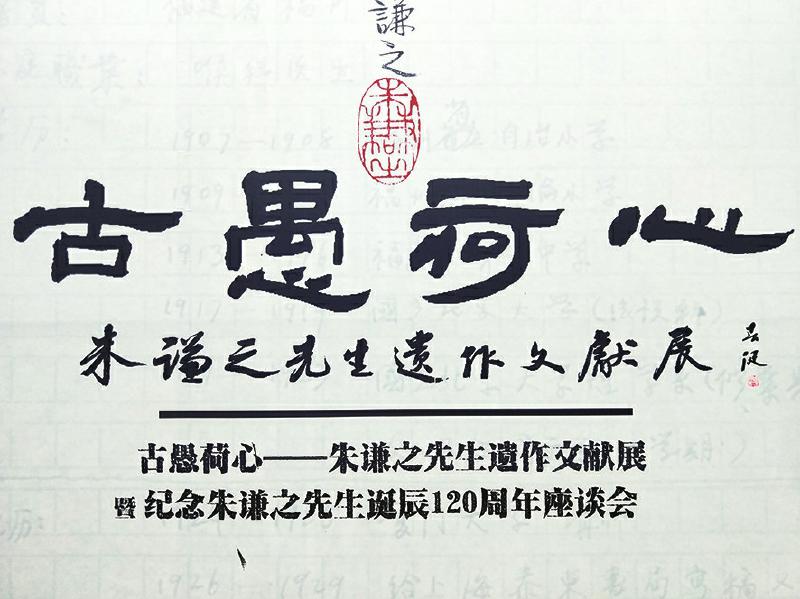

挽诗作罢当招魂,墨沈淋漓杂泪痕。最是伤心凄绝处,满箱遗稿付何人?半个世纪后,因缘际会,朱谦之先生遗稿全部入藏他曾经工作和生活过的中山大学,并得到妥善保存和利用,正可谓得其所哉!2019年12月26日,除召开学术研讨会外,中大哲学系还举办了“古愚荷心——朱谦之先生遗作文献展”,黄心川、黄夏年父子及谦之先生亲属、弟子,中山大学文史哲院系及全国高校数十名学者齐聚锡昌堂,纪念这位具有独立品格的杰出学者。如今,《朱谦之全集》20册由商务印书馆出版发行,或正可偿绛云先生当年之遗愿。

“三山五岳非名贵,万卷千文未是贫”,这是朱谦之先生《自叙诗·老年杂咏》中的一首,体现了其立志著述的雄心壮志及其高洁独立的学术品格。诚然,对于朱谦之先生学术思想研究而言,《朱谦之全集》整理仅仅是一个基础性的文献工作,未来还有待学界同仁从不同角度对谦之先生渊博学术作更深入的探研。来日方长,诸君齐努力!