- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

编辑《杨树达日记》,与先生同行

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-01-09

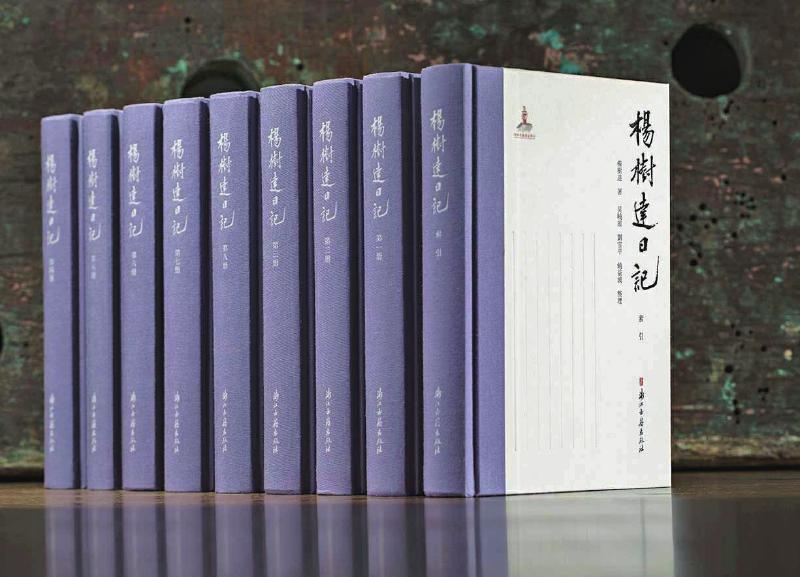

杨树达日记

作者:杨树达 著 莫晓霞 刘雪平 饶益波 整理

定价:1280.00元

出版时间:2024年6月

书号:978-7-5540-2520-8

2020年8月,我接手《杨树达日记》的编辑工作,首要任务便是申报2021年国家出版基金项目。初次接触时,杨树达于我而言只是民国学者中一个模糊的名字,我对他的生平知之甚少,更谈不上了解他的日记。为了深入挖掘这部日记的价值,我一边囫囵吞枣地阅读了大量相关论文,一边搜集与日记相关的资料。在这个过程中,杨逢彬先生的文章让我受益匪浅,也让我逐渐明晰了杨树达日记的流传脉络以及它的学术和历史价值。

揭开日记的历史面纱

杨树达(1885—1956)是现代著名语言文字学家、经学家,被陈寅恪誉为“一代儒宗”。日记横跨40余年,内容涉及家族生活、学术交往、社会变迁等多个方面,既是个人生活的记录,也是那个时代的剪影。

杨树达1956年去世后,他的日记因种种原因流散,绝大部分被中国科学院图书馆购入,其后人发现的两册遗留日记也捐赠给了中科院图书馆。这51册日记,学界一般称为“积微居日记”。但从日记本身来看,这一名称并不十分准确。1920年8月至1937年6月,杨树达旅居北平,这一时期的他先后以“旅京日记”“旅平日记”“知非斋日记”等作为日记的名称。1937年7月南归长沙后,日记才正式定名为“积微居日记”。该日记时间起讫为1937年7月至1956年2月。

“旅京日记”中记载了杨树达工作生活日常,记录了他与黎锦熙、黄侃、朱自清、陈寅恪、胡适、余嘉锡等学人的交往,也记录了他在北平常去的饭庄、公园,如又一村饭庄、来今雨轩、北海公园等。这些点滴细节勾勒出一幅民国知识分子的生活与学术生态图景。

“积微居日记”则记录了他在湖南大学期间的学术交往与活动。此时杨树达已经进入人生的中晚年,与之相应,国家一度陷入连年的战争之中。此时的日记内容,除了学术日常、交游往来之外,还多了一层战争带来的阴影。同时,他学术研究的重点也转向了甲骨文与金石学。

更为珍贵的是,日记还收录了1907年至1908年杨树达留学日本期间的内容,共两册,保存了他早年的生平经历以及晚清留日学生的生活状况。这些史料可谓吉光片羽,弥足珍贵。

编辑过程:从逐字对读到攻克难关

《杨树达日记》是由青年图书馆人莫晓霞、刘雪平、饶益波三人整理的。日记由手稿整理而成,内容涉及民国生活史、学术史等方方面面,整理与编校难度不可谓不大。回顾整个编辑过程,我的体会可以归纳为以下三点:

1.初次审读:熟悉日记与统一体例项目采取团队作战的方式,日记主体被分为四部分:整天伏首案头的老沈(沈宗宇)、刚进社不久的小屈(屈钰明)、策划编辑兼核心老陈(陈小林)、我各负责一部分。在初审阶段,老陈规定了每天的审读量,并且在每次例行巡视时询问审稿进度和重申他的出版设想。

初审的工作重点是熟悉杨树达的行文和书写习惯,同时按照商定的编辑体例统一全稿,并对照底本仔细校勘一遍。尽管我们很努力地按照计划推进进度,但初审过后书稿中仍然有许多悬而未决的问题,比如难以辨认的字、存疑的句读等。

2.深入校对:大胆假设,小心求证随着二校、三校的推进,我们对杨树达的字体和行文风格愈发熟悉,校对速度明显加快,改出来的问题也越来越多。与此同时,我们的编辑团队也经历了一些变化,四人组变成了三人行。

手稿中的很多字,我们通常都是先根据上下文大胆假设,再多方求证,以此得到正解。比如留日日记中有一处文字“望人”,乍看没有问题,但是放到上下文中又不知何意。于是我们先根据日记中前几日的相关信息,推测“望”当为“主”之误识,再反复比对与论证,最终确定为“主人”,释读错误的原因在于杨树达将“主”字改在“川”字之上了。

3.索引编制:与人名“纠缠”的一年日记的文字工作基本结束后,整理者莫晓霞交来了人名索引的初稿。索引编制是一项耗费时力的大工程,因为杨树达会不厌其烦地记下每日所见人物,上至达官贵人,下至贩夫走卒,哪怕是在旅行过程中只有一面之缘的路人也要记下来。日记里的人名本就复杂,比如前后用字不同、称谓不同等,因而索引初稿中的情形只会更复杂。大多数时候需要细细考证与反复推敲,才能确定一个人名。每改动一个人名索引的条目以及防止遗漏,我们都要翻来覆去地核查日记正文。其中甘苦,有不足为外人道者。

在编制索引的过程中我们也掌握了一些方法,其一是利用日记前后文查证罕见人名。比如有一个叫王曼贞的人,她在日记中出现时被称为“曼贞”“王妹”,将这两个称谓比定为一个人,是通过她的母亲“张媪”完成的。通过这种办法,我们比定出了很多人名。其二是通过检索已有数据库,尽量将名、字、号比定到一人上。有时则要多种方法综合使用。

协作与感悟:三个臭皮匠胜过一个诸葛亮

项目组有一个微信群,编辑和整理者经常在群里分享编校趣事、讨论日记内外的一切问题,偶尔也会争论不休。杨树达对时人的评价与称呼,又如“一蟹不如一蟹”等反映他鲜活个性的内容,我们总是印象更深刻一些,毕竟“理论是灰色的,生命之树常青”。

讨论最多的当然还是日记中的疑难字句,绝大多数问题都在集思广益后得以解决,真有“三个臭皮匠胜过一个诸葛亮”的感觉。此外,编外的“蘑菇酱”郑凌峰很关心日记的出版情况,每次来社里探班,总要例行催问进度,这时我总会把他抓来帮着看人名索引。先是,他在看到“陈季皋”和《盐铁论》时说,这位学者本名陈模,字遵默,又字季皋,是《盐铁论校录》的作者;之后,他又看到日记里一处涉及留日学生的记载提到“张傅泉”,便说这人应该是张继,字溥泉,我核查了日记底本和张继的生平,确认此处当作“张溥泉”,不由佩服他的眼尖。

正是在这种轻松的合作氛围之下,我们前期解决字、词、句问题,中期解决人名索引问题,后期解决封面设计问题,像游戏打怪一样,将难关一 一克服。书稿校定付梓后,则是怀着忐忑的心情接受读者的检验了。

日记的价值与编辑的收获

2020年至2024年,《杨树达日记》的整理出版是一个漫长而艰辛的过程。作为编辑团队的一员,作为这部日记首批读者的一员,我深刻认识到这部日记价值的深度与广度不是我所能总结的,它不仅是研究杨树达和民国学术史的重要资料,更是那个时代的动态画卷。无数人从杨树达的人生中经过、驻足、停留,他们也永远地留在了历史之上。而杨树达的读书、思考与写作,也完整地保存在了日记里,静待来人细细拂拭。日记的意义,大概正如杨树达在1928年2月10日的日记中所写的那样:“昨日及今晨阅《旅京日记》一、二、三诸册,如旧事重演一回也。”

而我们作为编辑,也在这次历练中成长。无论是释读手稿的耐心,还是索引编制的细致,抑或是团队协作的默契,都让我们对“编辑”这一职业有了更深刻的理解。

很幸运,这5年时光,可以与杨树达先生同行。