- 分享到:

- 全屏阅读

- 放大

- 缩小

- 默认

《2024年青少年及儿童优秀传统文化与科普图书阅读调研》成果出炉

11个结论彰显少年儿童阅读传统文化与科普图书现状

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-01-08

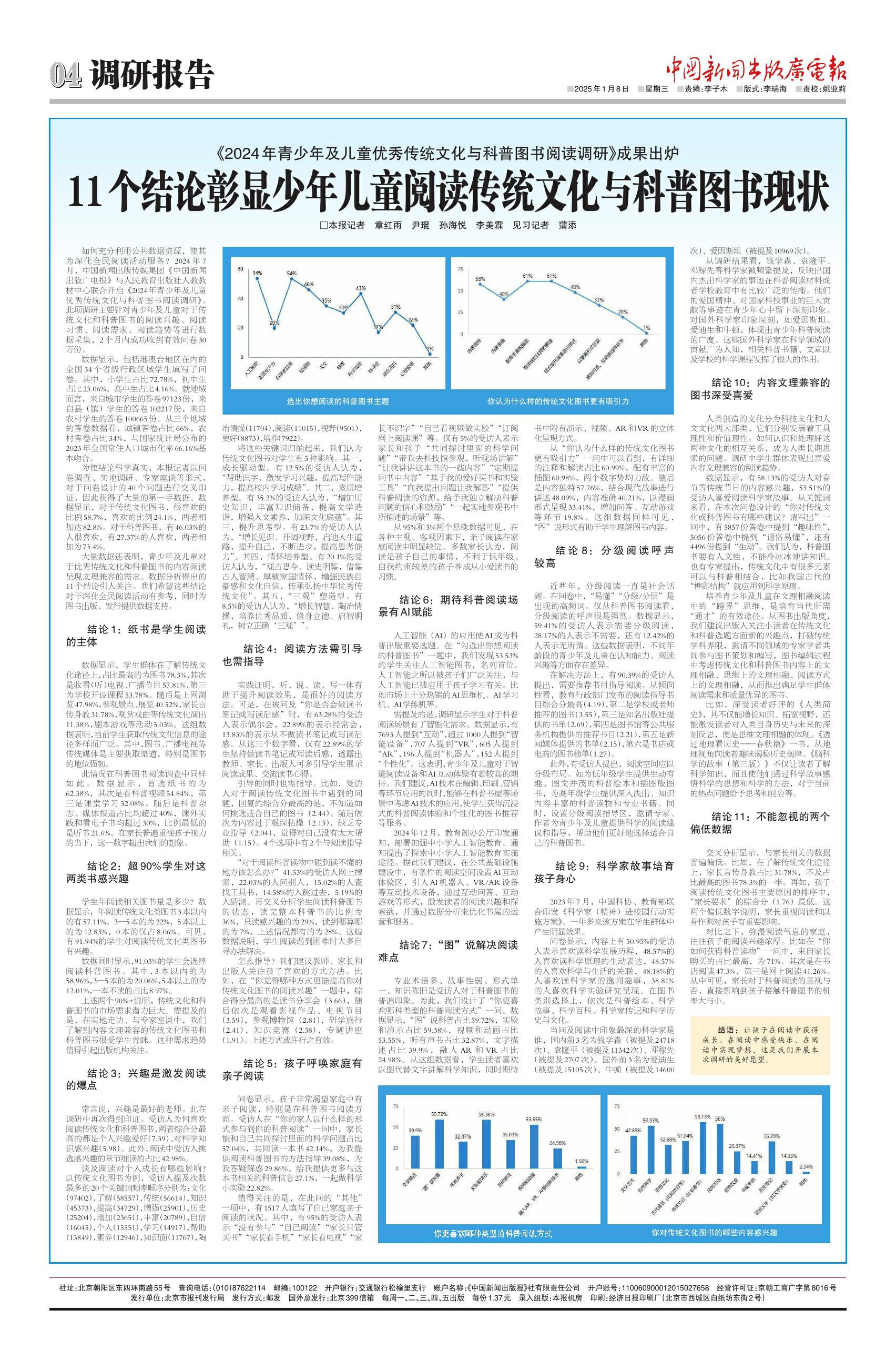

选出你想阅读的科普图书主题

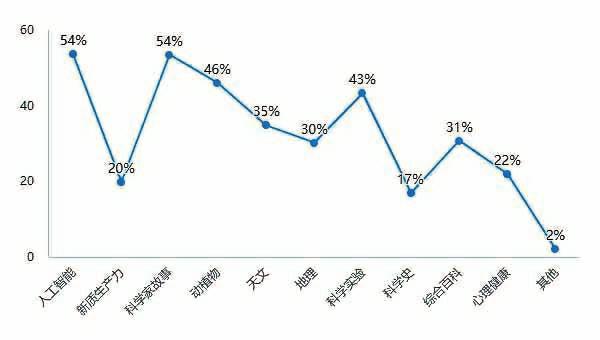

你认为什么样的传统文化图书更有吸引力

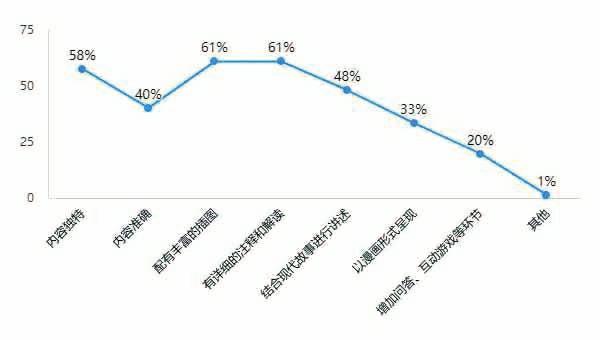

你更喜欢哪种类型的科普阅读方式

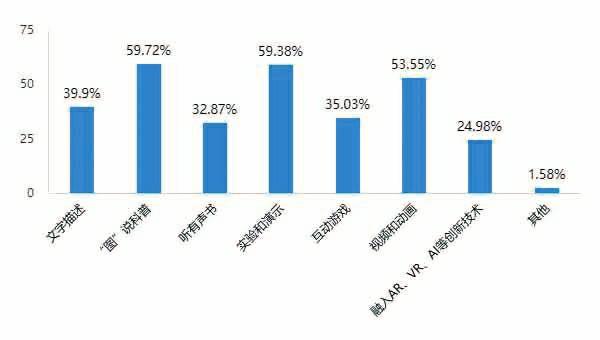

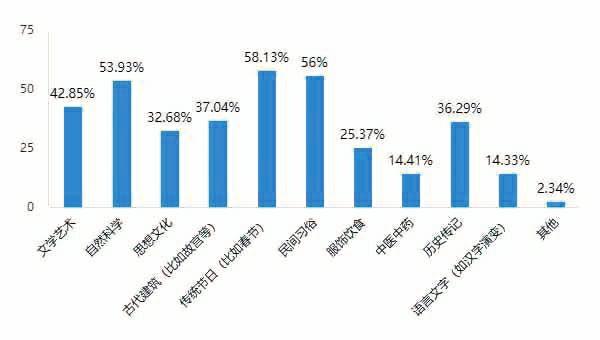

你对传统文化图书的哪些内容感兴趣

如何充分利用公共数据资源,使其为深化全民阅读活动服务?2024年7月,中国新闻出版传媒集团《中国新闻出版广电报》与人民教育出版社人教教材中心联合开启《2024年青少年及儿童优秀传统文化与科普图书阅读调研》。此项调研主要针对青少年及儿童对于传统文化和科普图书的阅读兴趣、阅读习惯、阅读需求、阅读趋势等进行数据采集,2个月内成功收到有效问卷30万份。

数据显示,包括港澳台地区在内的全国34个省级行政区域学生填写了问卷。其中,小学生占比72.78%,初中生占比23.06%,高中生占比4.16%。就地域而言,来自城市学生的答卷97123份,来自县(镇)学生的答卷102217份,来自农村学生的答卷100665份。从三个地域的答卷数据看,城镇答卷占比66%,农村答卷占比34%,与国家统计局公布的2023年全国常住人口城市化率66.16%基本吻合。

为使结论科学真实,本报记者以问卷调查、实地调研、专家座谈等形式,对于问卷设计的40个问题进行交叉印证,因此获得了大量的第一手数据。数据显示,对于传统文化图书,很喜欢的比例58.7%,喜欢的比例24.1%,两者相加达82.8%。对于科普图书,有46.03%的人很喜欢,有27.37%的人喜欢,两者相加为73.4%。

大量数据还表明,青少年及儿童对于优秀传统文化和科普图书的内容阅读呈现文理兼容的需求。数据分析得出的11个结论引人关注。我们希望这些结论对于深化全民阅读活动有参考,同时为图书出版、发行提供数据支持。

结论1:纸书是学生阅读的主体

数据显示,学生群体在了解传统文化途径上,占比最高的为图书78.3%,其次是收看(听)电视、广播节目57.81%,第三为学校开设课程53.78%。随后是上网浏览47.98%,参观景点、展览40.52%,家长言传身教31.78%,观赏戏曲等传统文化演出11.38%,剧本游戏等活动5.03%。这组数据表明,当前学生获取传统文化信息的途径多样而广泛。其中,图书、广播电视等传统媒体是主要获取渠道,特别是图书的地位强韧。

此情况在科普图书阅读调查中同样如此。数据显示,首选纸书的为62.38%,其次是看科普视频54.84%,第三是课堂学习52.08%。随后是科普杂志、媒体报道占比均超过40%,课外实践和看电子书均超过30%,比例最低的是听书21.6%。在家长普遍重视孩子视力的当下,这一数字超出我们的想象。

结论2:超90%学生对这两类书感兴趣

学生年阅读相关图书量是多少?数据显示,年阅读传统文化类图书3本以内的有57.11%,3—5本的为22%,5本以上的为12.83%,0本的仅占8.06%。可见,有91.94%的学生对阅读传统文化类图书有兴趣。

数据同时显示,91.03%的学生会选择阅读科普图书。其中,3本以内的为58.96%,3—5本的为20.06%,5本以上的为12.01%,一本不读的占比8.97%。

上述两个90%+说明,传统文化和科普图书的市场需求潜力巨大。需提及的是,在实地走访、与专家座谈中,我们了解到内容文理兼容的传统文化图书和科普图书很受学生青睐。这种需求趋势值得引起出版机构关注。

结论3:兴趣是激发阅读的爆点

常言说,兴趣是最好的老师。此在调研中再次得到印证。受访人为何喜欢阅读传统文化和科普图书,两者综合分最高的都是个人兴趣爱好(7.39)、对科学知识感兴趣(5.98)。此外,阅读中受访人挑选感兴趣的章节细读的占比42.98%。

谈及阅读对个人成长有哪些影响?以传统文化图书为例,受访人提及次数最多的20个关键词频率顺序分别为:文化(97402),了解(58557),传统(56614),知识(45373),提高(34729),增强(25901),历史(25204),增加(23651),丰富(20789),自信(16045),个人(15551),学习(14917),帮助(13849),素养(12946),知识面(11767),陶冶情操(11704),阅读(11015),视野(9501),更好(8873),培养(7922)。

将这些关键词归纳起来,我们认为传统文化图书对学生有5种影响。其一,成长驱动型。有12.5%的受访人认为,“帮助识字,激发学习兴趣,提高写作能力,提高校内学习成绩”。其二,素质培养型。有35.2%的受访人认为,“增加历史知识,丰富知识储备,提高文学造诣,增强人文素养,加深文化底蕴”。其三,提升思考型。有23.7%的受访人认为,“增长见识、开阔视野,启迪人生道路,提升自己,不断进步,提高思考能力”。其四,情怀培养型。有20.1%的受访人认为,“观古思今、读史明鉴,借鉴古人智慧、厚植家国情怀,增强民族自豪感和文化自信,传承弘扬中华优秀传统文化”。其五,“三观”塑造型。有8.5%的受访人认为,“增长智慧、陶冶情操,培养优秀品质,修身立德、启智明礼,树立正确‘三观’”。

结论4:阅读方法需引导也需指导

实践证明,听、说、读、写一体有助于提升阅读效果,是很好的阅读方法。可是,在被问及“你是否会做读书笔记或写读后感”时,有63.28%的受访人表示偶尔会,22.89%的表示经常会,13.83%的表示从不做读书笔记或写读后感。从这三个数字看,仅有22.89%的学生坚持做读书笔记或写读后感,透露出教师、家长、出版人可多引导学生展示阅读成果、交流读书心得。

引导的同时也需指导。比如,受访人对于阅读传统文化图书中遇到的问题,回复的综合分最高的是,不知道如何挑选适合自己的图书(2.44)。随后依次为内容过于艰深枯燥(2.13),缺乏专业指导(2.04),觉得对自己没有太大帮助(1.15)。4个选项中有2个与阅读指导相关。

“对于阅读科普读物中碰到读不懂的地方该怎么办?”41.53%的受访人网上搜索,22.03%的人问别人,15.02%的人查找工具书,14.58%的人跳过去,5.19%的人猜测。再交叉分析学生阅读科普图书的状态,读完整本科普书的比例为36%,只读感兴趣的为29%,读到哪算哪的为7%,上述情况都有的为28%。这些数据说明,学生阅读遇到困难时大多自寻办法解决。

怎么指导?我们建议教师、家长和出版人关注孩子喜欢的方式方法。比如,在“你觉得哪种方式更能提高你对传统文化图书的阅读兴趣”一题中,综合得分最高的是读书分享会(3.66),随后依次是观看影视作品、电视节目(3.59),参观博物馆(2.81),研学旅行(2.41),知识竞赛(2.38),专题讲座(1.91)。上述方式或许行之有效。

结论5:孩子呼唤家庭有亲子阅读

问卷显示,孩子非常渴望家庭中有亲子阅读,特别是在科普图书阅读方面。受访人在“你的家人以什么样的形式参与到你的科普阅读”一问中,家长能和自己共同探讨里面的科学问题占比57.04%,共同读一本书42.14%,为我提供阅读科普图书的方法指导39.08%,为我答疑解惑29.86%,给我提供更多与这本书相关的科普信息27.1%,一起做科学小实验22.82%。

值得关注的是,在此问的“其他”一项中,有1517人填写了自己家庭亲子阅读的状况。其中,有95%的受访人表示“没有参与”“自己阅读”“家长只管买书”“家长看手机”“家长看电视”“家长不识字”“自己看视频做实验”“订阅网上阅读课”等。仅有5%的受访人表示家长和孩子“共同探讨里面的科学问题”“带我去科技馆参观,听现场讲解”“让我讲讲这本书的一些内容”“定期提问书中内容”“基于我的爱好买书和实验工具”“向我提出问题让我解答”“提供科普阅读的资源,给予我独立解决科普问题的信心和鼓励”“一起实地参观书中所描述的场景”等。

从95%和5%两个悬殊数据可见,在各种主观、客观因素下,亲子阅读在家庭阅读中明显缺位。多数家长认为,阅读是孩子自己的事情,不利于低年级、自我约束较差的孩子养成从小爱读书的习惯。

结论6:期待科普阅读场景有AI赋能

人工智能(AI)的应用使AI成为科普出版重要选题。在“勾选出你想阅读的科普图书”一题中,我们发现53.53%的学生关注人工智能图书,名列首位。人工智能之所以被孩子们广泛关注,与人工智能已被应用于孩子学习有关。比如市场上十分热销的AI思维机、AI学习机、AI学练机等。

需提及的是,调研显示学生对于科普阅读场景有了智能化需求。数据显示,有7693人提到“互动”,超过1000人提到“智能设备”,707人提到“VR”,605人提到“AR”,196人提到“机器人”,152人提到“个性化”。这表明,青少年及儿童对于智能阅读设备和AI互动体验有着较高的期待。我们建议,AI技术在编辑、印刷、营销等环节应用的同时,能够在科普书屋等场景中考虑AI技术的应用,使学生获得沉浸式的科普阅读体验和个性化的图书推荐等服务。

2024年12月,教育部办公厅印发通知,部署加强中小学人工智能教育。通知提出了探索中小学人工智能教育实施途径。据此我们建议,在公共基础设施建设中,有条件的阅读空间设置AI互动体验区,引入AI机器人、VR/AR设备等互动技术设备,通过互动问答、互动游戏等形式,激发读者的阅读兴趣和探索欲,并通过数据分析来优化书屋的运营和服务。

结论7:“图”说解决阅读难点

专业术语多、故事性弱、形式单一、知识陈旧是受访人对于科普图书的普遍印象。为此,我们设计了“你更喜欢哪种类型的科普阅读方式”一问。数据显示,“图”说科普占比59.72%,实验和演示占比59.38%,视频和动画占比53.55%,听有声书占比32.87%,文字描述占比39.9%,融入AR和VR占比24.98%。从这组数据看,学生读者喜欢以图代替文字讲解科学知识,同时期待书中附有演示、视频、AR和VR的立体化呈现方式。

从“你认为什么样的传统文化图书更有吸引力”一问中可以看到,有详细的注释和解读占比60.99%,配有丰富的插图60.98%,两个数字势均力敌。随后是内容独特57.76%,结合现代故事进行讲述48.09%,内容准确40.21%,以漫画形式呈现33.41%,增加问答、互动游戏等环节19.8%。这组数据同样可见,“图”说形式有助于学生理解图书内容。

结论8:分级阅读呼声较高

近些年,分级阅读一直是社会话题。在问卷中,“易懂”“分级/分层”是出现的高频词。仅从科普图书阅读看,分级阅读的呼声很是强烈。数据显示,59.41%的受访人表示需要分级阅读,28.17%的人表示不需要,还有12.42%的人表示无所谓。这些数据表明,不同年龄段的青少年及儿童在认知能力、阅读兴趣等方面存在差异。

在解决方法上,有90.39%的受访人提出,需要推荐书目指导阅读。从倾向性看,教育行政部门发布的阅读指导书目综合分最高(4.19),第二是学校或老师推荐的图书(3.55),第三是知名出版社提供的书单(2.69),第四是图书馆等公共服务机构提供的推荐书目(2.21),第五是新闻媒体提供的书单(2.15),第六是书店或电商的图书榜单(1.27)。

此外,有受访人提出,阅读空间应以分级布局。如为低年级学生提供生动有趣、图文并茂的科普绘本和插图版图书,为高年级学生提供深入浅出、知识内容丰富的科普读物和专业书籍。同时,设置分级阅读指导区,邀请专家、作者为青少年及儿童提供科学的阅读建议和指导,帮助他们更好地选择适合自己的科普图书。

结论9:科学家故事培育孩子身心

2023年7月,中国科协、教育部联合印发《科学家(精神)进校园行动实施方案》。一年多来该方案在学生群体中产生明显效果。

问卷显示,内容上有50.95%的受访人表示喜欢读科学发展历程,48.57%的人喜欢读科学原理的生动表达,48.57%的人喜欢科学与生活的关联,48.18%的人喜欢读科学家的逸闻趣事,38.81%的人喜欢科学实验研究呈现。在图书类别选择上,依次是科普绘本、科学故事、科学百科、科学家传记和科学历史与文化。

当问及阅读中印象最深的科学家是谁,国内前3名为钱学森(被提及24718次)、袁隆平(被提及11342次)、邓稼先(被提及2707次)。国外前3名为爱迪生(被提及15105次)、牛顿(被提及14600次)、爱因斯坦(被提及10969次)。

从调研结果看,钱学森、袁隆平、邓稼先等科学家被频繁提及,反映出国内杰出科学家的事迹在科普阅读材料或者学校教育中有比较广泛的传播。他们的爱国精神、对国家科技事业的巨大贡献等事迹在青少年心中留下深刻印象。对国外科学家印象深刻,如爱因斯坦、爱迪生和牛顿,体现出青少年科普阅读的广度。这些国外科学家在科学领域的贡献广为人知,相关科普书籍、文章以及学校的科学课程发挥了很大的作用。

结论10:内容文理兼容的图书深受喜爱

人类创造的文化分为科技文化和人文文化两大部类,它们分别发展着工具理性和价值理性。如何认识和处理好这两种文化的相互关系,成为人类长期思索的问题。调研中学生群体表现出喜爱内容文理兼容的阅读趋势。

数据显示,有58.13%的受访人对春节等传统节日的内容感兴趣,53.51%的受访人喜爱阅读科学家故事。从关键词来看,在本次问卷设计的“你对传统文化或科普图书有哪些建议?请写出”一问中,有5857份答卷中提到“趣味性”,5056份答卷中提到“通俗易懂”,还有4496份提到“生动”。我们认为,科普图书要有人文性,不能冷冰冰地讲知识。也有专家提出,传统文化中有很多元素可以与科普相结合,比如我国古代的“榫卯结构”就应用到科学原理。

培养青少年及儿童在文理相融阅读中的“跨界”思维,是培育当代所需“通才”的有效途径。从图书出版角度,我们建议出版人关注小读者在传统文化和科普选题方面新的兴趣点,打破传统学科界限,邀请不同领域的专家学者共同参与图书策划和编写,图书编辑过程中考虑传统文化和科普图书内容上的文理相融、思维上的文理相融、阅读方式上的文理相融,从而推出满足学生群体阅读需求和质量优异的图书。

比如,深受读者好评的《人类简史》,其不仅能增长知识、拓宽视野,还能激发读者对人类自身历史与未来的深刻反思,便是思维文理相融的体现。《透过地理看历史——春秋篇》一书,从地理视角向读者趣味揭秘历史规律。《脑科学的故事(第三版)》不仅让读者了解科学知识,而且使他们通过科学故事感悟科学的思想和科学的方法,对于当前的热点问题给予思考和回应等。

结论11:不能忽视的两个偏低数据

交叉分析显示,与家长相关的数据普遍偏低。比如,在了解传统文化途径上,家长言传身教占比31.78%,不及占比最高的图书78.3%的一半。再如,孩子阅读传统文化图书主要原因的排序中,“家长要求”的综合分(1.76)最低。这两个偏低数字说明,家长重视阅读和以身作则对孩子有重要影响。

对比之下,弥漫阅读气息的家庭,往往孩子的阅读兴趣浓厚。比如在“你如何获得科普读物”一问中,来自家长购买的占比最高,为71%。其次是在书店阅读47.3%,第三是网上阅读41.26%。从中可见,家长对于科普阅读的重视与否,直接影响到孩子接触科普图书的机率大与小。

结语:让孩子在阅读中获得成长、在阅读中感受快乐、在阅读中实现梦想,这是我们开展本次调研的美好愿望。