谁解中餐食中意

来源:中国新闻出版广电报 时间:2025-01-06

提起中餐,人们马上会联想到各式美味佳肴、高超的烹饪技艺及博大精深的饮食文化。近日读罢中国人民大学食学研究中心主任刘广伟的新作《中餐概论》,方发现中餐远不止于此。

刘广伟作为长期深耕食学问题的拓荒者,其研究方向不仅包括食事问题系统治理、食学体系创建、三食理论等,还包括中餐整体体系构建。食事问题全面整体系统认知是刘广伟一以贯之的学术思想基础,该书力求构建完整的中餐理论知识体系。刘广伟认为,仅仅将中餐定位于“中国风味的餐食菜肴”,忽略了与菜肴并列的诸般吃事:或只局限于烹饪产品,缺少发酵、生食这两个重要的产品体系;或以饮食文化代替中餐,重古轻今,重虚轻实;或只局囿于技术层面,未重视中餐的品牌价值;或只着眼于本土中餐,忽视了在全球范围还有数十万家中餐馆为中餐传播尽力……所有这些,都把中餐看窄了,看偏了,看老了,看虚了。刘广伟对中餐给出的定义是以中国传统烹饪、发酵、碎解技艺制作食物和箸食的整体范式。由此,该书力求从食材、从工艺、从产品、从体系、从吃事等角度,对中餐进行一番整体全面的梳理和认知,由一系列子体系形成一个整体体系。例如,在中餐加工前构建了多维度的食材划分体系,在加工中构建了中餐三级工艺体系,在加工后构建了中餐产品的多维体系,在吃事上构建了五觉双元审美体系,在传播上构建了中餐的品牌体系,让中餐认知走向整体化、科学化,定位于它应有的位置。

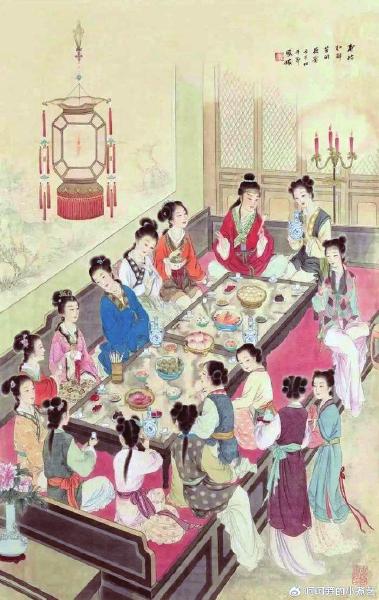

刘广伟认为,建构中餐整体知识体系要做到两个拓展。一是将“中餐=烹饪”的传统单一技术理念,拓展为“中餐=烹饪+发酵+碎解”的整体理念。也就是说,中餐不仅是烹饪和盘子里的菜,而是餐桌上的所有产品,包括茶、酒等发酵产品。二是将“中餐=制作+产品”的传统理念,拓展为“中餐=制作+产品+吃事”的整体理念。中餐不仅是加工技艺,以箸取食方式、围坐文化、餐饮礼仪、吃事审美风格、肌食耦合、以食疗疾等理念也是中餐的重要组成。

过去论述中餐的书籍中一般只涉及加工,不讲吃事、吃法、吃审美。其实,加工是吃的手段,吃是加工的目的,加工与吃事都是中餐的重要内涵、特征,任何缺少吃事特征的餐饮体系都是不完整的。中餐的吃事包括三个方面的内容:一是吃的方法,包括吃前三辨、吃中七宜、吃后二验等吃法维度,也包括与吃法紧密相关的吃病和吃疗;二是吃的礼俗,包括中餐吃礼和中餐吃俗两个部分;三是吃事审美,论述了吃事五觉双元审美的特殊性和重要性。这三方面的内容,饱含着中华民族的哲学理念、养生理念、礼俗理念、审美理念,呈现出中餐与外餐的鲜明区别。

海外中餐是经历数百年的客观存在,是全世界传播最广的餐系,20万家海外中餐厅是中餐不可分割的一个部分,既不能丢下它,又不能以“正宗”的视角批评它,其不正宗的价值就在于传播。《中餐概论》首次旗帜鲜明地为海外中餐正名:在异域扎根,在食材、口味方面做出调整的“变式菜”“非正宗”的价值是传播,让世界上更多的人享用中餐,是中餐价值最大化的体现,没有孰是孰非,建构中餐整体体系不能没有海外中餐的位置。再如,“师门”是中餐行业的一大特色,是传承中餐工艺的一支重要力量。“师门”还是形成中餐产品差异性的一个基本层级,是构成中餐产品多样性最生动的一环,以往的中餐理论忽视了“师门”的价值,“师门”在中餐理论体系中不应缺位。该书以开创者姓名为主,梳理了1200多个有影响的师门,这些师门传承是中餐一条重要的血脉,代表着一代又一代师门门派技艺、经验的积累与传递。中餐随时代发展要去除糟粕、要扬弃、要与时俱进,但赓续传统饮食文明、建构中餐整体知识体系不是食古不化,对师门的肯定体现了作者对中餐的深刻理解与坚定的文化自信。

中餐是中华文明标识体系中的重要组成。刘广伟认为,从中餐特征、中餐价值、中餐贡献、中餐吃法、中餐吃疗、中餐审美、中餐标准、中餐品牌、中餐编码等维度出发,为“中餐是科学、是艺术”的论断确立理论基础。同时,中餐是中国创造的优秀代表。中餐既是一个文化品牌,也是一个经济品牌,对内可以带动农业、食品业、旅游业、餐饮业、健康业等领域的发展,对外可以传播中华文化和民族价值观,可以惠及世界各国各族人民的口福与健康。

高手懂得在不同的时间、空间和角度、站位体察事物本质,而不是只拘泥在某一个故步自封的点里。